快訊

- 美軍突襲委內瑞拉秘密武器是它?川普首度公開討論

- 川普再施壓:如果澤倫斯基不「採取行動」、將錯過和平機會

- 谷愛凌為何棄美投中?美媒:中國提供數百萬美元資金

- 日本飯店帝國「APA集團」創辦人過世! 安倍多年戰友、修憲遺願高市接手

- 「姊弟之爭」撕破臉?楊瓊瓔發聲明開嗆 籲團結應建立在公平競爭

- 藍白喊嚴審台美貿易協議 卓榮泰:盼政院、立院共同努力完成

- 把握春節時機大保養! 台電動員近600人投入機組大修 大潭8號機首度開蓋檢查

- 世界秩序瓦解中!德法領袖呼籲歐洲自立自強

- 李四川認親弟是「環保蟑螂」 蘇巧慧:支持徹查嚴辦

- 春節賞屋「冷中求勝」全攻略!專家:掌握三關鍵 淡季也能議出好價格

- 春節慢遊新選擇!北中南水庫小旅行 看3D水工模型、賞鳥、騎單車一次滿足

- 日本3年來首次扣留中國漁船 船長昨晚獲釋

- 分析/蔣萬安「厚植國防」獲美信任 谷立言邀談軍購觸及2028?

- 阿里巴巴、比亞迪一度入列 美五角大廈突撤「中國軍企名單」

- 純愛也要明算帳!情侶合攻房市比例增 專家 :聯名登記恐耗首購優惠

- 「週末都在工地搬磚」苦等12年冬奧終摘銀 他頒獎台上跪拜叩首

- 租屋族省很大!租金補貼減輕4成負擔 女性與25歲以下青年成主力

- 男子漢的決鬥!烏賊1打4霸氣護妻 海馬「小王」求愛不成沉下退場

- 有恐怖罪前科 男子在巴黎凱旋門持刀攻擊警察

- 初一前暖熱如夏!除夕中午變天北東有雨 長假後期冷空氣接力報到

【一文看懂】房市信用管制滿週年 央行端數據直球回應五大傳言

2025-09-21 07:50 / 作者 徐筱嵐

央行總裁楊金龍頂住房市信用管制不鬆綁壓力,報告更引用大量數據與建商直球對決。李政龍攝

為避免資金過度湧入房市、衝擊金融穩定,央行在2024年9月19日祭出第七波選擇性信用管制,並要求銀行自主管理不動產貸款,搭配道德勸說。短短一年間,市場立即降溫,買方轉趨保守,隨之而來的卻是各種質疑聲浪,包括新青安排撥壓力、預售屋解約潮、都更危老融資受阻及爛尾樓風險。值此房市管制屆滿一週年之際,央行在第3季理監事會議特別針對外界最關切的五大議題逐一澄清,罕見地以「直球對決」方式,試圖用數據與制度設計回應市場疑慮。

自第七波信用管制推出後,房市雖急速降溫,但價格下降幅度有限。廖瑞祥攝

過去一年,房市呈現「量縮、價撐」格局,交易量急凍,但整體房價並未全面下跌。根據591新建案統計,今年上半年新案個數與戶數分別為722筆、5.1萬戶,總銷金額1.02兆元,相較去年同期均縮減近2成,反映市場步調明顯放緩。

儘管氛圍趨冷,自住需求仍在,不少首購族選擇搭上新青安房貸。然而,部分銀行放款逼近「滿水位」,導致民眾雖已簽約繳款,卻因貸款延宕甚至被迫解約,不僅「解約潮」引發市場對建商資金鏈收縮的擔憂,進一步衍生出「爛尾樓」風險的討論。

首先,受到外界最多質疑的是第七波選擇性信用管制,以及央行要求銀行自主管理不動產貸款,導致房貸排撥現象,還有人建議調降存款準備率,來緩解當前銀行排撥現象。

央行回應,當前民眾申貸排撥現象,主因公股銀行承做新青安貸款案件多,每月撥貸戶數與金額由上路前水準的2110戶與93億元,驟升至2024年5月的8273戶與636億元,即便財政部啟動優化措施,且信用管制強化後,到今年7月的撥貸戶數與金額仍有4182戶與344億元。

財政部統計新青安貸款每月撥款金額,近兩年平均每月約416億元。央行提供

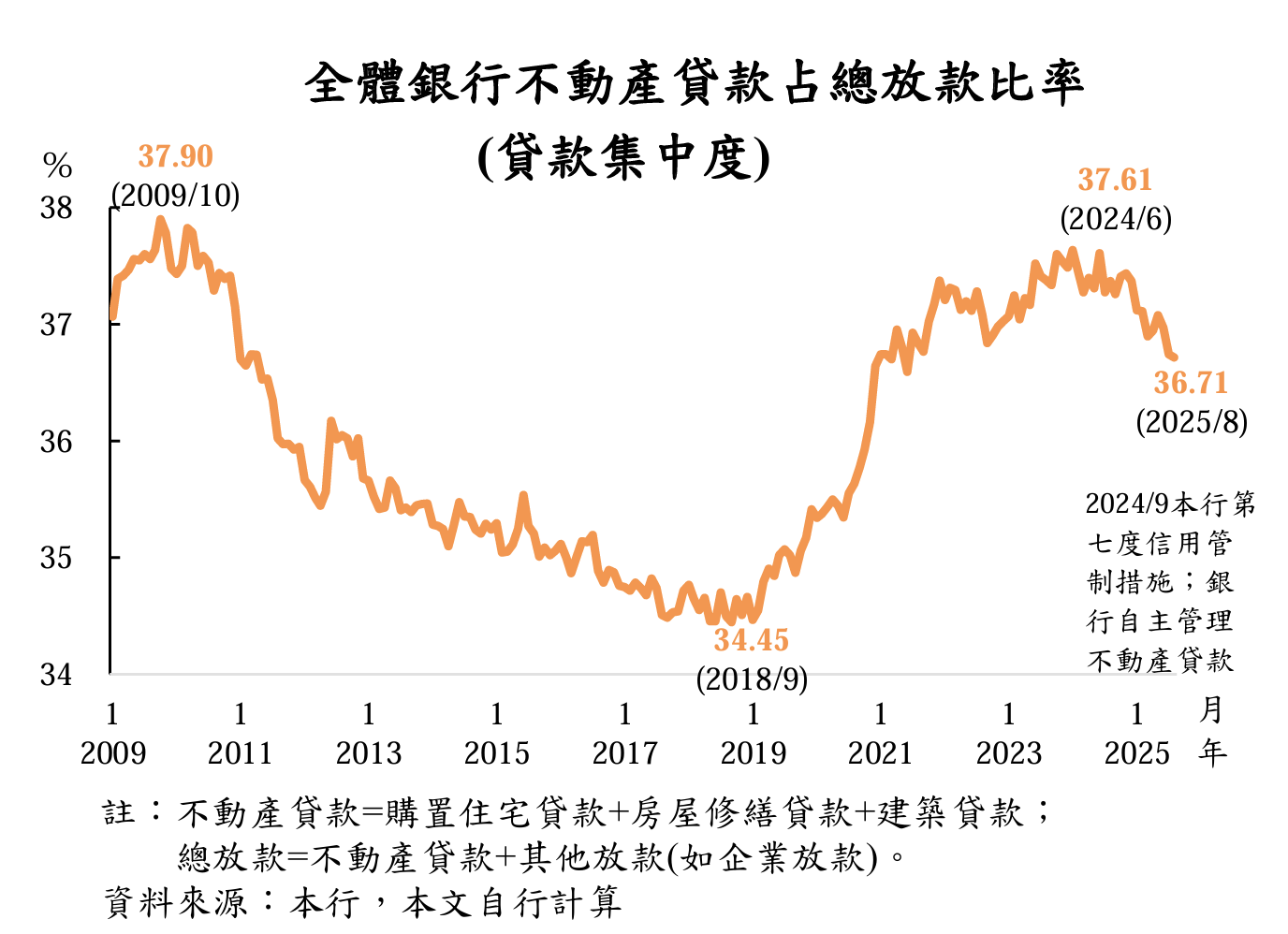

由於銀行辦理新青安貸款案件多,全體銀行不動產貸款占總放款比率從去年6月的37.61%,截至今年8月降至36.71%,儘管呈現緩降趨勢,但《銀行法》第72條之2的貸款集中度比率居高不下。

總裁楊金龍在理監事會議會後記者會提到,金管會宣布將新青安房貸排除在《銀行法》第72條之2比率,應有助緩解民眾申貸排撥現象;同時,未來公股銀行可多吸收存款,增加承做無自用住宅者購屋貸款的空間,反觀民營銀行的貸款集中度低,可協助承做房貸,來緩解排撥現象。

至於外界提到,央行可調降存款準備率營造市場資金寬鬆的環境,楊金龍直言,降準無法解決公股銀行貸款排撥現象,由央行透過公開市場操作,減發定期存單(NCD),同樣具有釋出資金的主動性,只要發現市場資金緊縮,就能夠迅速調節,更有機動性。

央行統計全體銀行不動產貸款集中度占比降至36.71%。央行提供

自去2024年9月起,對高價住宅的貸款規範更嚴格,門檻的定義分別為台北總價或鑑價達7000萬元、新北市達6000萬元、其他縣市4000萬元以上,而貸款成數降至3成,且不得享有寬限期,適用於自然人、法人等。

先前有不少高收入者,在預售屋交屋時觸及「豪宅線」,使得房貸成數銳減,在理監事會議登場前傳出,央行評估是否採取以買賣預售屋時的成交價,來決定豁免最多3成的成數限制。

不過,央行在報告中明確點出規範高價住宅貸款的兩大理由,一是高價住宅屬於小眾市場,價格高且波動大、流動性低且授信風險高,國際金融監理機關多要求銀行辦理高價住宅貸款適用較嚴格貸款條件;二是隨著高價住宅價格上漲,在比價效應帶動下,容易推升周邊成屋價格。

至於市場質疑管制高價住宅貸款導致小宅化的說法,央行也提出數據反駁,近年不動產業者推案小宅化,主因是房價高漲,購屋者考量購屋負擔而縮小購屋面積,根據聯徵中心統計,金融機構新承做購置住宅貸款的平均每戶面積,從2020年第4季約45.7坪,至今年第2季降至約41.1坪。

而家庭結構變化也是原因之一,根據內政部不動產資訊平台,2025年第1季設有戶籍住宅約793.6萬宅,較2020年第4季的721.9萬宅,增加71.7萬宅,以1人一宅者增加61.0萬宅最多,但4人以上一宅者,則減少22.1萬宅,反映戶內人口越來越少,較小面積住宅需求增加,與央行管制高價住宅貸款無關。

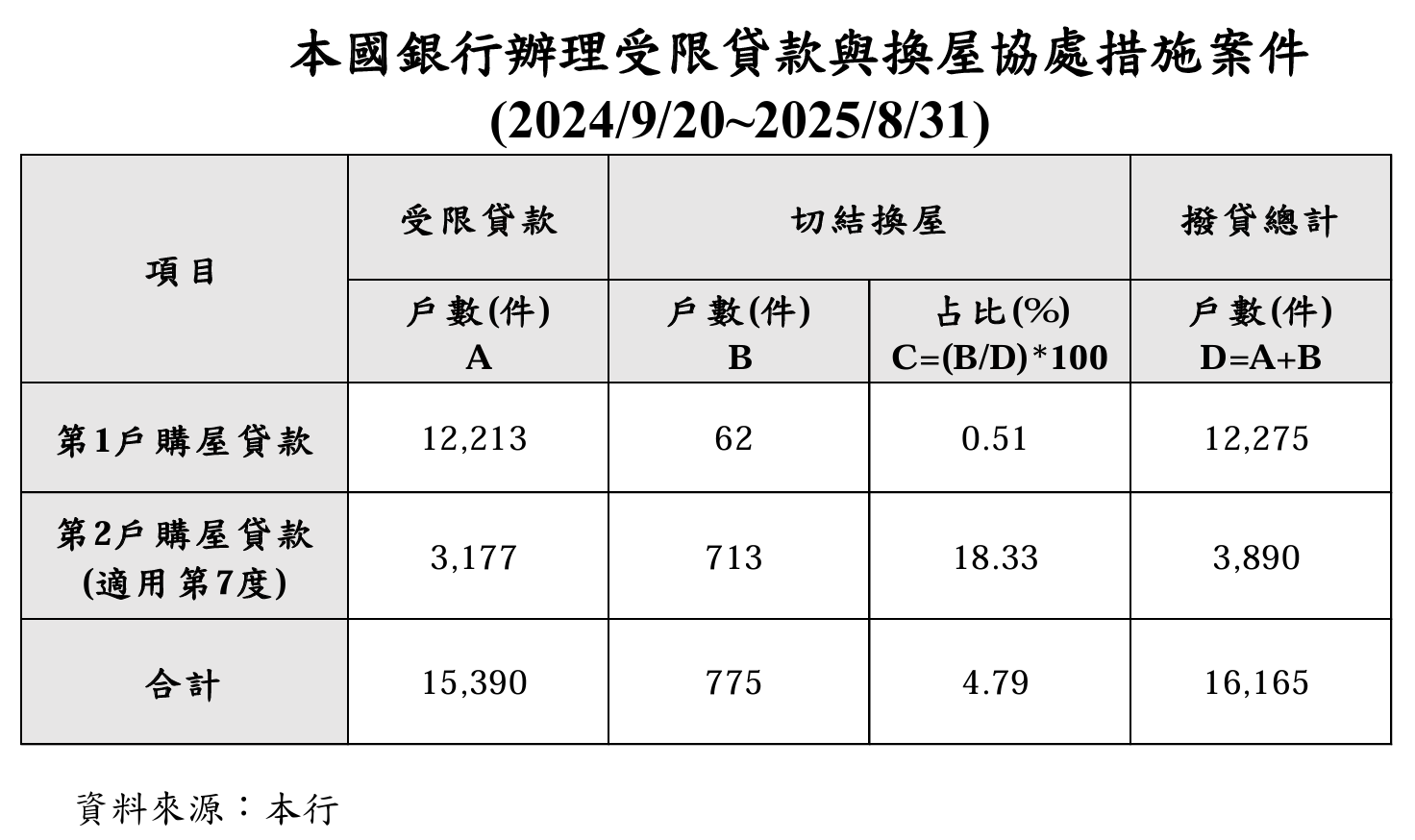

不少換屋族反映一年內售屋時限過短,恐面臨資金壓力,央行於報告說明,自去年實施第七波選擇性信用管制後,截至今年8月,本國銀行辦理換屋協處案件共775件,占第1戶、第2戶受限貸款案總計1萬6165件的4.79%,考量實質換屋自住者需求,自去年9月20日起錄案的貸款案件,將「一屋換一屋」出售期限由一年延長至18個月,主要部分民眾反映出售原屋時間拉長,或因買方貸款撥款延遲,導致無法在一年內完成交易,因此決定提供更長的緩衝期。

至於外界質疑銀行不願受理換屋貸款,央行回應,多數情況與擔保品地點不佳、借款人不符授信5P原則,或利率、成數未達期待有關,並非一概拒絕。央行強調,只要符合授信規範且屬實質換屋自住需求,銀行應協助支應資金需求;若民眾仍遇困難,可透過央行專線或意見信箱反映,會依規持續協處。

央行統計,本國銀行辦理受限貸款與換屋協處措施案件,從第七波選擇性信用管制實施至今年8月底,合計撥貸約1.6萬件。央行提供

近期市場頻傳預售解約潮,有屋主哭訴,原以為新青安房貸是購屋利多,卻被限貸令波及,解約還得付違約金。央行引用內政部數據,從2021年7月至今年6月預售屋簽約買賣解約案件計4418件,僅占預售屋買賣簽約40萬件的1.1%,並無解約潮席捲全台情形。

另今年以來預售屋解約案件契約存續期間觀察,簽約未滿1年解約者占解約案件逾4成,該類案件的購屋者在房市交易熱絡期間購入,可能考量未來房價下行風險升高,以及交屋時貸款條件不如預期,且受不得換約轉售的限制,只能以解約提前退場。

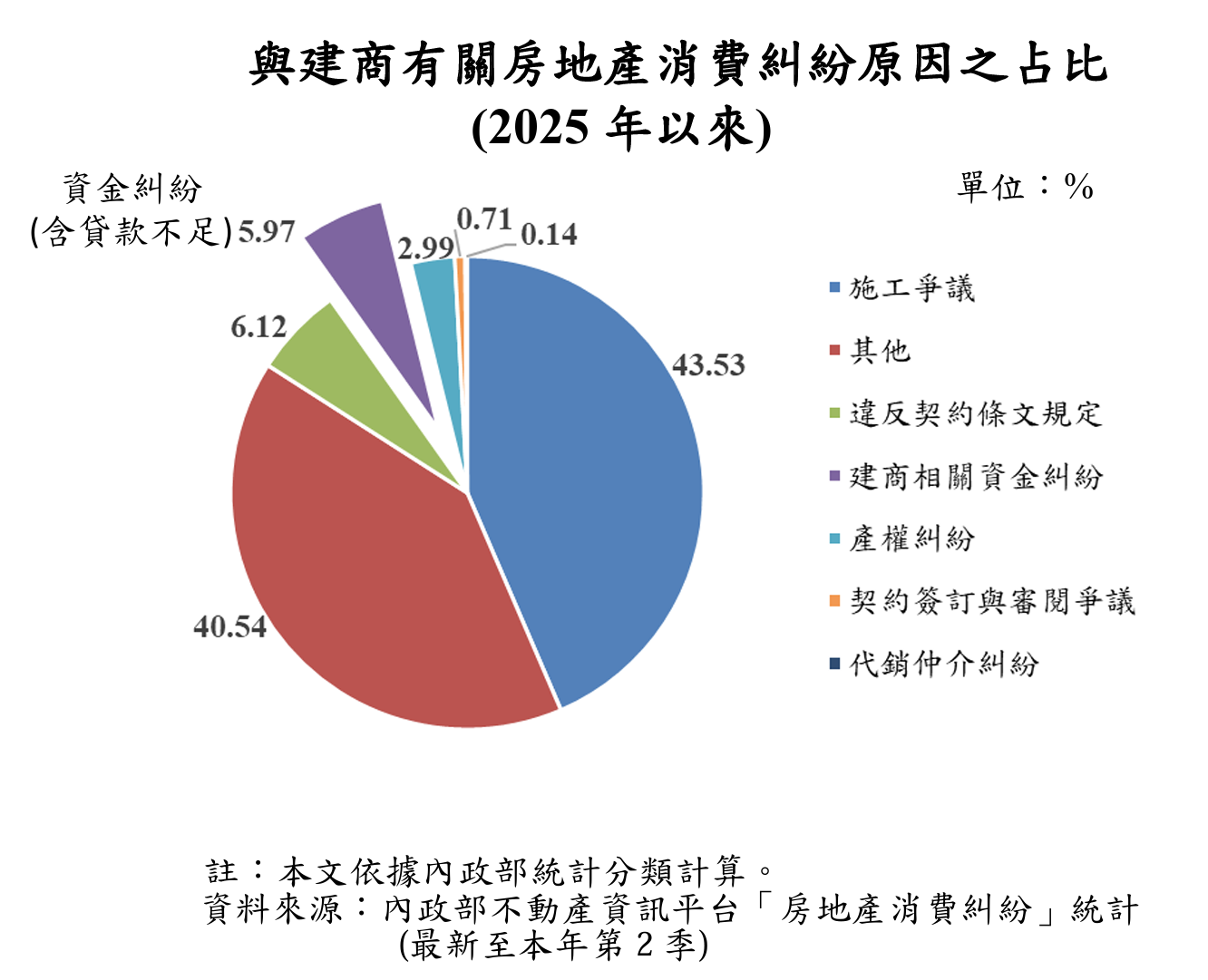

央行也分析,解約並非全因交屋貸款不足,還包含買受人換戶、增購車位需要而先解除舊契約再重訂新約,以及工作地點變更、個人資金不足等。另查,自2020年以來,隨住宅預售建案增加,與建商有關的房地產消費糾紛件數,至今年上半年平均每季352件消費糾紛以施工相關議題為主,反觀與建商相關資金糾紛僅占5.97%,其中貸款不足問題係其中一部分,占比小。

內政部資料顯示2025年以來與建商有關房地產消費糾紛原因占比,建商相關資金糾紛僅占5.97%,其中貸款不足問題係其中一部分。央行提供

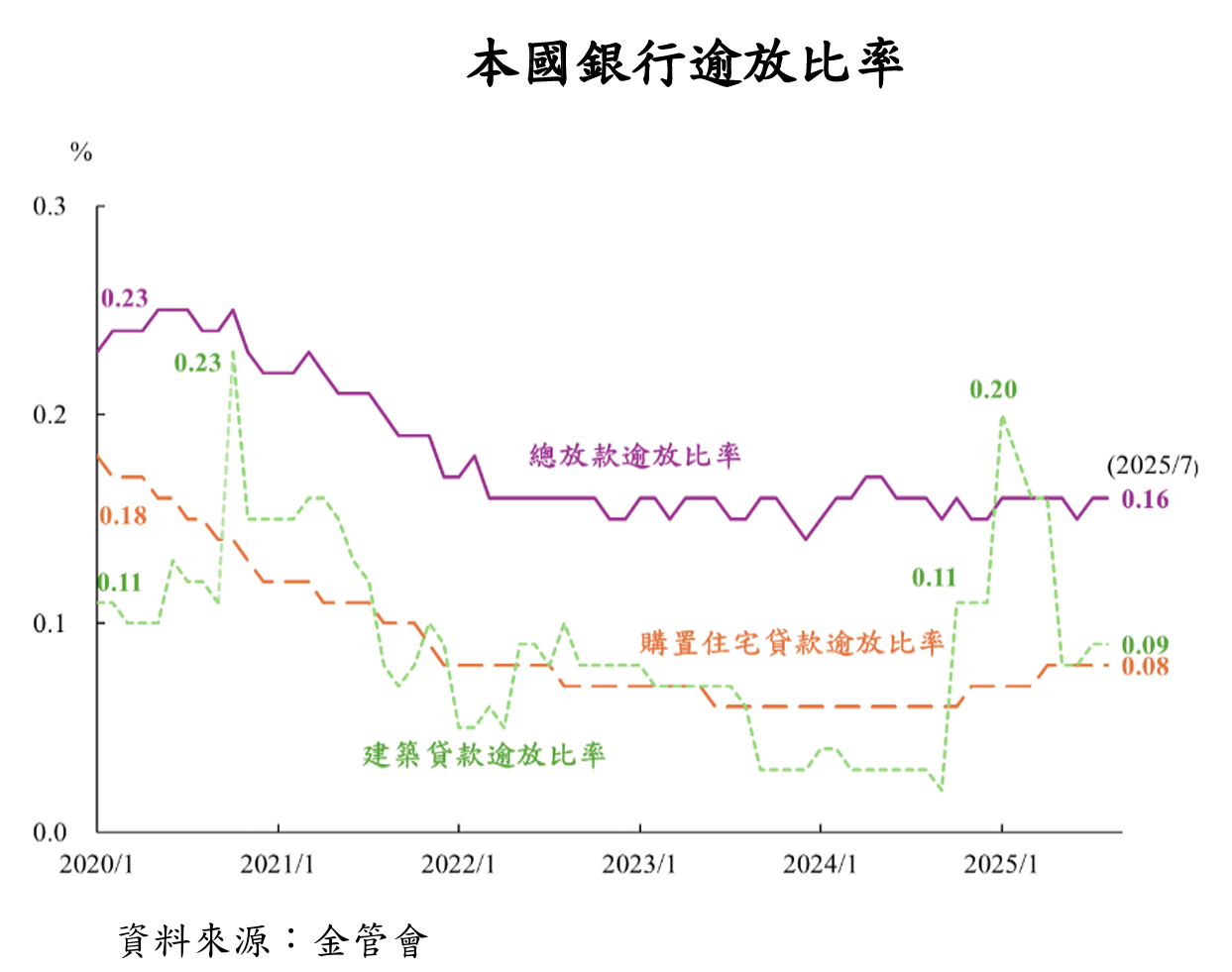

針對「爛尾潮」疑慮,報告中提及,目前發生案件屬於零星個案,僅少數財務槓桿過高或銷售不佳的中小建商個案,並未擴散影響整體房市,截至今年7月底,銀行建築貸款逾放比率僅0.09%,顯示金融曝險極低,而部分遭點名的案件,多數已有後續接手或續建機制,且搭配履約擔保與專戶信託制度,降低購屋人風險。

根據金管會數據統計,截至今年7月底,銀行建築貸款逾放比率僅0.09%。央行提供

為了防止建商養地、炒地皮,央行於2021年第四波信用管制規定,購地貸款最高成數為5成,且必須在取得貸款後18個月內申請建照或動工興建限期18個月內開工,這項規定迄今尚無放寬的跡象。

央行強調,已訂有彈性協處機制,如屬於「不可歸責借款人因素」,建商可依個案情形與銀行協商延長動工期限,銀行不需收回貸款額度或調高利率,不會影響建商資金鏈; 若是屬於「不可歸責借款人因素」,建商可與銀行協商貸款額度逐步收回的條件,使建商可保有一定的資金運用彈性。

此外,央行罕見地對建商管理提出建議,目前我國尚無完整建商管理制度,非上市櫃建商也無財報揭露義務,導致財務資訊透明度不足,加上部分建商或代銷業者以低首付、零付款等方式行銷,容易讓購屋者誤判風險,甚至在交屋時出現貸款成數或利率落差,應加強建商管理與資訊透明,避免購屋糾紛。

另一方面,在購屋者權益保障方面,央行補充,內政部已預告修正「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載」草案,強化履約擔保機制。新規定要求購屋款必須專款專用於工程興建,並匯入指定的信託專戶,避免建商私自挪用,同時賣方簽約時需提供信託權益說明書,讓買方更清楚自身權益與風險。

最新more>

- 四叉貓再爆李四川「惡霸家族」猛料 姪子工地潑漆、車放2把武士刀

- 美軍突襲委內瑞拉秘密武器是它?川普首度公開討論

- 川普再施壓:如果澤倫斯基不「採取行動」、將錯過和平機會

- 美牛內臟、絞肉將解禁!衛福部:考量國人習慣 特定品項仍止步

- 網傳雙北ICU無病床、腦出血女手術困難 石崇良:急診候床在低點

- 秘密偵訊空間見光!以文化行動深化歷史記憶 人權處春節邀你一起民主走讀

- 視察假日輕急症中心 賴清德:16億「春節加成獎勵方案」解決民眾就醫問題

- 谷愛凌為何棄美投中?美媒:中國提供數百萬美元資金

- 台美協定「有捨有得」!連賢明:守住稻米、爭取豁免 總體進出口對台有利

- 再現二刀流!大谷翔平春訓牛棚練投 曝挑戰塞揚獎最重要的事

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 台大學霸淪暗網毒販 師長求情也沒用!林睿庠遭美法院重判30年

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺

- 【新聞切片】新北割頸案輕判且最快2年可假釋 「殺人判得比貪污輕」誰在家屬心口插刀?

- 炎亞綸自爆「飛輪海」成員摸他下體性騷 恥辱陰影深埋心中19年

- 抓到了!應材偷偷出貨給中芯 川普政府重罰80億