快訊

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

- 死囚拖21年不槍決!鄭武松幹掉前妻和工頭曾「一心求死」 聲請釋憲被打臉

- 美1月核心CPI降至近5年最低 聯準會降息機率再增

- 慕尼黑安全會議登場 盧比歐王毅場邊會談

- 快訊/美再斡旋新一輪俄烏談判 2/17瑞士日內瓦登場

- 狂打裝傻牌!心腹「Matzka岳父」一肩扛收押 高金素梅涉3大弊案辯「不知情」

- 夏季高峰將至、美伊緊張 OPEC+擬4月恢復增產

- vivo X300 Pro 掌鏡新春微電影《新年那些小情緒》溫情上映

- 漢田生技攜手明聖國小啟動地方創生結盟

- Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒

- 未雨綢繆?衛星照片顯示伊朗已強化核設施結構

- 兩岸條例2004年修法前未要求單一戶籍 梁文傑指對岸「證明」李貞秀1993年除籍「難以採信」

- 對美直接投資2500億美元 台積電到底占多少?龔明鑫:由企業自行公布

- 美國保健食品市占5成 關稅降至10% 龔明鑫:對消費者是好消息

- 高金素梅100萬交保!涉3大弊案赴「天下第一庭」應訊3小時

- 割頸案家屬開撕法官全文!乾哥PO照「最美風景」 楊爸慟揭:我兒躺擔架等急救

- 未來5年對美能源採購444億美元 龔明鑫:目標2029年美國天然氣占比提高到25%

- 泰代理總理:為泰黨同意加入聯合政府 持續邀請其他黨合作

- IFRS 17上路、金控雙雄1月獲利出爐! 富邦金0.72元、國泰金0.99元

- 升幅破紀錄!主計總處上調今年經濟成長至7.71% 台美協定簽署「經貿環境趨穩」

【專訪】剴剴案、寶林茶室關鍵鑑定都有她! 台大法醫所長翁德怡暖揭「有溫度的科學」

2025-11-22 08:10 / 作者 陳玠婷

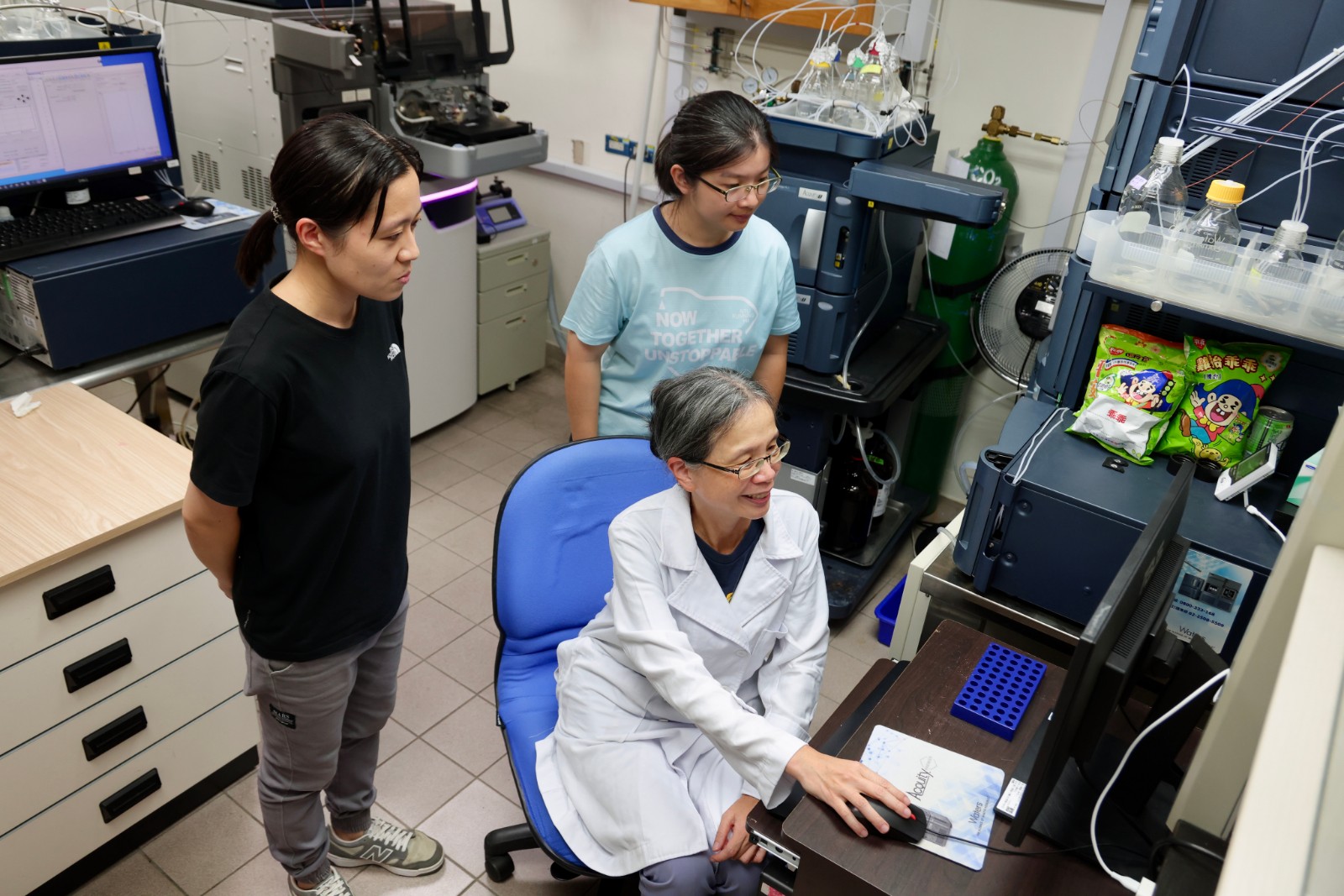

台大法醫所所長翁德怡是台灣難得同時擁有臨床毒物學、法醫毒物學專家。李政龍攝

自幼被父母拋棄的暴斃毒蟲、被霸凌的隨機殺人精神病患、曾被性侵的墮落少女……你會怎麼評斷他們的一生呢?在司法前,我們是否可以克制自身恐懼和情感投射,參考專家們的科學鑑定報告,酌理酌情地給予他們合適的評價、論刑罰?台大法醫所所長、急診科主治醫師翁德怡,是目前國內唯一兼具法醫毒物學與臨床毒物學的專家,近年參與「剴剴兒虐案」、「寶林茶室邦克列酸中毒案」2件轟轟烈烈的大案子,她帶領的檢測團隊更是創下半小時驗出台灣首例邦克列酸的紀錄。但她也深知這些可以為她的履歷加分的刑事案件背後,其實融合了各式專業判斷,何謂相應的刑罰?成為她時時刻刻問自己的問題,她深切希望透過嚴謹的科學鑑定,幫助司法給出公平正義的結果。

難得的是,翁德怡半輩子以醫學、科學為伍,她站在刑事法庭上也不忘展現人性關懷,她深深感嘆:「壞人做壞事,其實很有可能是他們在人生最倒楣的一天,做出最錯誤的決定。」也因為案件看得多,且看見法醫所教授李俊億檢討蘇建和等冤獄案鑑定報告所做的努力,4年前她在台大校總院開設「國民法官必備之基礎鑑識科學」通識課,一度吸引超過3千5百名學生搶108個位置,一躍成為台大最熱門的課程。

翁德怡曾解釋,這堂通識課目的不是教出鑑識專家,而是希望學生未來看得懂鑑定報告,能解讀檢察官 、律師、法官、鑑定人的所言所行,學會如何判斷鑑定人鑑定意見的正確或完備與否以及面臨不同鑑定意見時能有合理的判斷等等,希望能培養學生基本的司法科學素養,將來能夠發揮正向作用。

翁德怡成為法醫毒物學專家的初衷非常特別,她說到眼睛都發亮,「因為我很喜歡看推理劇!」

身為一名急診科醫師,她不僅愛推理劇,更愛醫療現場推理劇,像2008年在日本紅極一時的《白色榮光》中的「巴提斯塔的榮光」,「裡面有名麻醉醫師藉工作把碳酸氫鈉打進幾名病人身體裡面,害死好幾個人,這用毒方法只有醫生才做得出來!我當時覺得(能識破這件事)很迷人喔。」也因為如此,當初在選次專科時,她便選了臨床毒物,博士班原本想讀鑑識科學,經實務考量,最終選讀台大醫學院毒理學。

幸好,老天爺沒有忘記翁德怡的願望,就在毒理所博士班快畢業前,台大醫學院成立法醫研究所,正缺一名毒藥物專家,她便到所上服務,後來也成為全國唯一跨臨床毒物學與法醫毒物學專家。

2011年,台大法醫研究所與台大醫院共同合作成立「毒藥物鑑定暨檢驗中心」,為國內唯一橫跨法醫毒物學、臨床毒物學、毒理學、代謝體學、分析化學的臨床、檢驗暨研究中心,服務範圍擴及人類、環境中毒個案,甚至是動物中毒案件等進行檢測分析。

不過,最吸引人注目的是,毒藥物鑑定暨檢驗中心長期承接國內司法單位困難鑑定個案委託,也是國內少數參與美國病理學會能力測試中「法醫毒藥物定量」項目的實驗室。也就是說,當司法案件發生爭議時,中心會收到單位委託進行檢體再鑑定,不過,中心不僅僅是提供檢體分析而已,必須詳閱相關卷宗、了解檢察官詳列、辯方律師的問題,綜合檢體檢測結果方可提供有效的鑑定報告。

累積臨床、法醫所研究及毒藥物鑑定暨檢驗中心這十幾年經歷,翁德怡的實務經驗相當扎實,而她愈深入使命感愈強,對自己也相當嚴格。

做科學研究、讀文獻、找尋線索...團隊每天的忙碌難以想像。李政龍攝

「一份嚴謹且完整的鑑定報告不是一個人就能完成,需要不同專家共同協成。舉例來說,雖然我會摸索會讀文獻,分析化學不是我的專長專業,大多時候還是得依賴其他專家,直到6、7年前,毒藥物分析專家陳冠元加入法醫所,從那之後我們中心提出的報告深度完全不一樣了。」她坦言,從那時起自己才有自信對別人說「我們做得不錯!」

然而,翁德怡與鑑定團隊參與過的司法案件包括兒虐、毒品、性侵、酒駕、殺人…不勝枚舉,但讓團隊「一舉成名」是2024年3月下旬的寶林茶室6死中毒案。

翁德怡回想,事件曝光第一天是3月26日,陳冠元打給她說「有人拉肚子死了」,直覺怪怪的,但當時她態度保守,想著拉肚子致死機率雖低卻不無可能,不過她把案子放在心上,當晚研究病例報告,驚覺事件重大,主動要求參與衛福部召開的專家會議,後來在許多未知狀況下,成為全台第一個驗出死者檢體邦克列酸陽性的實驗室。

寶林茶室位在信義遠百A13的門市,爆發食物中毒事件,遭勒令停業;炒粿條是它的知名餐點。廖瑞祥攝

寶林茶室中毒案個案例表。疾管署提供

翁德怡解釋,過去邦克列酸中毒案在世界上僅有少數案例,對台灣本土相當陌生,因此27日專家會議中從死者急速惡化的症狀推斷有可能是邦克列酸時,鑑定團隊面臨首要難題便是「去哪找到邦克列酸標準品?」有標準品,檢體和檢測儀器參數還得到位才能提出有可信度的鑑定報告。

為此,台大法醫所鑑定團隊分頭尋求多元途徑,陳冠元負責設定質譜儀的檢驗參數、以及向國外採購邦克列酸標準品(當時美國只有2瓶標準品),同時向負責相驗解剖的法務部法醫潘至信爭取檢體,而實驗室在衛福部協助下,取得彰基提供的邦克列酸標準品(2017年購買收藏),短短3天,檢體、標準品、儀器參數全數到位,28日那天僅用半小時,鑑定團隊二度確認是邦克列酸陽性,替衛福部與全國人民定錨,得以幫助調查推進。

不過,翁德怡與團隊並沒有為此鬆一口氣,後續仍謹慎地累積實驗數據、追蹤,一方面擔憂誤判,一方面建立資料庫,為未來做準備。她不諱言,現在提起來,當時緊湊的過程歷歷在目,彷如昨日。

科學鑑定能協助辦案,但使用科學的人們是否會有疏漏?翁德怡提到,有次在國民法官鑑識通識課上邀請一名警官來講課,提到一件有關人為嚴重疏漏,最後透過測謊協助翻案的經典案例。

那是一名女高中生指控同為高中生的男友對她性猥褻、散播性影像。

當時學校召開性平會,男學生否認,此案經過檢警偵查行至法庭男學生依舊否認犯案,法官提出男學生接受測謊,測謊報告通過,測謊警官為此感到疑惑,主動重新審視證據,包括當初男學生被指控性猥褻的影片,這時警官發現,原來這名女學生並沒有被強迫……指控不成立,司法還給男學生清白。

然而這麼大的疏漏到底是怎麼發生的?追查下去,校方性平小組才承認,從沒有真正詳細看過那部性影片,只憑女學生所言「調查」。

翁德怡以此警惕,「在法庭上,法院提供給鑑定人的所有證據不論是什麼筆錄、照片影片、報告等等,鑑定人都得全部看過、研究過,」她也不諱言地說,自己接過性侵案司法鑑定案,那些性影像都很不雅觀,但這些影像可以協助她判斷受害者當時的意識狀況,是否符合被下毒藥物?可能被下哪種藥?因此她會仔細看完,抓細節協助鑑定。

另一案例,則是翁德怡參加模擬法庭,與其他專家重塑一起兒虐死亡案。

那是一名2個月大的女嬰,半夜被父母發現失去生命跡象,送醫沒有救回。解剖採取女童血液進行檢驗,報告最終呈現女嬰體內FM2(學名氟硝西泮,為管制藥品、第三級毒品)濃度過量。其父親在偵訊、法庭上承認,因女兒不斷哭鬧,曾多次把含有FM2成分的安眠藥碇磨粉,摻入奶粉泡給女兒喝,他哭著說不知後果會這麼嚴重,最高法院最終定讞有期徒刑4年6月,而女嬰的母親則在上訴期間輕生離世。

翁德怡爬梳案件時間軸,女嬰死亡的前一天中午,父親中午餵她喝下加藥奶粉,當天傍晚6時許,父親載妻子和女嬰外出向親友借錢,當時妻子在車上餵女嬰喝奶;當晚10時,夫妻倆都說女兒當時還有呼吸;隔日清晨3時,發現女嬰已無呼吸心跳,身體僵硬。

歷經許多病人與司法案件,翁德怡認為,每天能好好活著就不容易。李政龍攝

翁德怡分析,父親中午餵毒奶後到傍晚這段期間,女嬰體內的FM2濃度應有下降,所以傍晚她才能醒來喝奶。「那為何女嬰隔日凌晨死亡後,被驗出FM2濃度超標呢?」她推斷,傍晚過後女嬰還曾被餵藥,「而且可能不只一次。」

她遺憾地說,這件案子在父親認罪後,司法單位便沒有繼續追下去,且女嬰母親已輕生,那麼最後餵藥的人是誰呢?現在已是無解之謎。

對翁德怡而言,女嬰毒奶案斷在這裡表示再也無法查明真相,更重要的是,來不及阻止女嬰家庭破碎。

她提到,就在社會痛罵這對父母可惡餵毒,鮮少人了解他們有值得關注的弱勢背景,譬如母親曾被繼父性侵,父親雖有毒品前科,出獄後上班第一天目睹同事不慎觸高壓電而死亡,兩人皆患創傷後壓力症候群(PTSD)及憂鬱症,「如果當初社會安全網能穩穩接住這樣的家庭,給予他們育兒資源、教導正確觀念,那麼憾事會不會少一點?」

而社會關注的「剴剴兒虐案」,加害者保姆姊妹劉彩萱、劉若琳分別遭判無期徒刑、18年徒刑,翁德怡除了參與鑑定,她也看到社會對寄養家庭與一般保姆有不同期待,且相距甚大。

剴剴案高院開庭,民眾聲援。廖瑞祥攝

她先強調,不管什麼狀況、是誰、與孩子是什麼關係,兒虐是絕對不能允許行為,「但現在安置兒童的寄養費用是合理的嗎?」她提出疑問。

依據各縣市現行的「兒童及少年收容安置費用標準」,大多以所在地每月最低生活費的1.8倍至2.2倍發放。

以台北市來說,每月最低生活費為1萬9649元,換算成寄養家庭費用,一名12歲以下的幼童一個月是3萬6682元,發展遲緩兒則是4萬758元。

只是,很多人誤解,寄養家庭專門靠收小孩賺錢,其實這筆費用並不是寄養家庭的薪水,而是寄養兒童的生活費、衛生保健費、學雜費、代收代辦費及其他與安置有關的費用,如果,寄養家庭想提高寄養兒童的生活品質,帶他們出遊、拓展生活經驗,有很高機率需自掏腰包照顧孩子。

翁德怡提到,在沒有餘裕的狀況下,寄養家庭或保姆需提供24小時照顧,又因這些被寄養或等待安置的孩子背景狀況特殊,若再加上有身心狀況,照顧上很難有幫手,寄養家庭爸媽真的很辛苦。

剴剴案開庭,惡保母姊姊劉彩萱到高院出庭。侯柏青攝

相較之下,一般保姆,有薪水、能放假、過節獎金等,托嬰父母還會以禮相待,就怕孩子沒有受到周全照顧,她認為,社會幾乎是用聖人標準嚴苛衡量寄養家庭,「剴剴的保姆很壞,但社會對許多寄養保姆也不夠尊重,很多法規只著重懲罰第一線照顧者, 卻從未考慮過保姆需要適當的酬勞, 以及是否有足夠的休假和喘息時間。 」那句流行用語「養一個孩子需要全村的力量」,不只適用於生長在平常家庭的孩子, 而是所有孩子能順利成長,都需眾人的努力。

世界上沒有絕對壞人、好人,我們平常太少給好人掌聲,總要發生天大的事、聖人的事才給予關注,但事實上,每一個微小的事情都應被看見且珍惜。

今年10月,翁德怡曾許下一個生日願望,「要一直記得自己是何等幸運,才能走到今天,不是每個人都像我這麼幸運,所以有機會一定要帶給別人幸運,不論多少。」

提到願望,她解釋,從急診到司法鑑定、生活各層面,每個人每天都能活著就是一種奇蹟,活下去,我們可以體會各種好、各種不好,她相信所有經驗都不是白費的,「生命劇本都是寫好的,每一個出現在我們生命裡的人,包含跑龍套的人都很重要,每個環節都是人生必要,也許某次我們不經意的將正在思考大道理時不小心走向車道的未來偉人推回人行道,避免一場車禍悲劇,這件事報章媒體上不會有任何記錄,但對我們社會卻可能有重大影響,我們都在寫歷史,我希望我們一起把人生劇演好,一起努力往更好、科學、彼此關懷友善的社會方向邁進。」

學歷:台灣大學醫學院毒理學研究所博士

現職:台大急診主治醫師、台大醫學院醫學系法醫學科暨研究所副教授兼所長、毒藥物鑑識暨鑑定中心主任

經歷:台北市毒品危害防制中心學者專家委員/緊急醫療資詢委員/市政顧問

司法院國民參與審判制度成效評估委員會學者專家委員

台大醫學院優良導師獎

台大傑出教師獎

「奈米真相團隊:台北寶林茶室邦克列酸鑑定」獲台大醫院優秀團隊獎

最新more>

熱門more>

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 台南隨機殺人影片曝!足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

- 威力彩13.5億元獎落新北、新竹 「金雞」剛擦亮開出頭獎

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款

- 觀察站/台積電董事會解碼 魏哲家端出大升官、大投資、大獎勵!非瘋狂之舉

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺