快訊

- 美軍突襲委內瑞拉秘密武器是它?川普首度公開討論

- 川普再施壓:如果澤倫斯基不「採取行動」、將錯過和平機會

- 谷愛凌為何棄美投中?美媒:中國提供數百萬美元資金

- 日本飯店帝國「APA集團」創辦人過世! 安倍多年戰友、修憲遺願高市接手

- 「姊弟之爭」撕破臉?楊瓊瓔發聲明開嗆 籲團結應建立在公平競爭

- 藍白喊嚴審台美貿易協議 卓榮泰:盼政院、立院共同努力完成

- 把握春節時機大保養! 台電動員近600人投入機組大修 大潭8號機首度開蓋檢查

- 世界秩序瓦解中!德法領袖呼籲歐洲自立自強

- 李四川認親弟是「環保蟑螂」 蘇巧慧:支持徹查嚴辦

- 春節賞屋「冷中求勝」全攻略!專家:掌握三關鍵 淡季也能議出好價格

- 春節慢遊新選擇!北中南水庫小旅行 看3D水工模型、賞鳥、騎單車一次滿足

- 日本3年來首次扣留中國漁船 船長昨晚獲釋

- 分析/蔣萬安「厚植國防」獲美信任 谷立言邀談軍購觸及2028?

- 阿里巴巴、比亞迪一度入列 美五角大廈突撤「中國軍企名單」

- 純愛也要明算帳!情侶合攻房市比例增 專家 :聯名登記恐耗首購優惠

- 「週末都在工地搬磚」苦等12年冬奧終摘銀 他頒獎台上跪拜叩首

- 租屋族省很大!租金補貼減輕4成負擔 女性與25歲以下青年成主力

- 男子漢的決鬥!烏賊1打4霸氣護妻 海馬「小王」求愛不成沉下退場

- 有恐怖罪前科 男子在巴黎凱旋門持刀攻擊警察

- 初一前暖熱如夏!除夕中午變天北東有雨 長假後期冷空氣接力報到

書摘/台灣沒有2028?《數位國土保衛戰》揭中國在社群媒體上的對台戰略

2025-11-01 07:10 / 作者 游婉琪、白廷奕

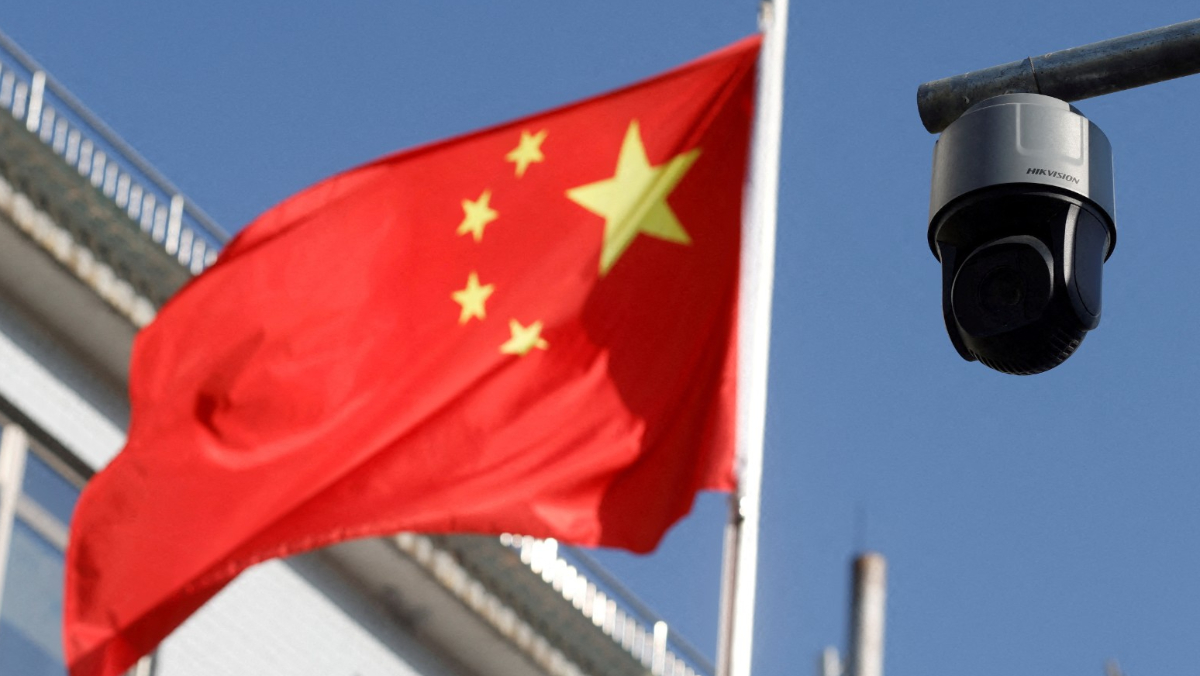

中國被認為是全球第三大透過社群媒體發動資訊操弄的國家。路透社

中國被認為是全球第三大透過社群媒體發動資訊操弄的國家,僅次於俄羅斯和伊朗。研究指出,中共在Facebook和X等平臺上持續發動大規模影響行動,不只建立假帳號與群組,還冒充記者、律師與人權倡議者來操縱輿論。除了操控輿論,中共還積極從社群媒體蒐集資料。由中央宣傳部控制的翻譯公司「中譯語通科技」聲稱能存取大量社群媒體數據,並用於國家安全與宣傳工作。這些資料被視為戰略資產,可用來設計針對全球受眾的訊息行動。中國人民解放軍甚至成立「資訊支援部隊」,加強在網路與太空領域的防禦能力。這些發展顯示出,中共正在推動全面的認知戰,目的是影響對手國家的思想。

前加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)曾公開表示,中國的干預行動影響了選舉結果,包括利用社群媒體散布假訊息、影響輿論。資料照。路透社

中國的干預在全球多地都有案例。在加拿大,中國被指控干預過去兩次聯邦選舉,前加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)公開表示,中國的干預行動影響了選舉結果,包括利用社群媒體散布假訊息、影響輿論。

在臺灣,中國對地方選舉的干預可追溯到2009年。當時,中國在選前刻意降低對臺灣的敵對言論,並透過經濟誘因建立政治聯繫,藉此突顯國民黨對中政策的「和解」路線所帶來的好處。

2020年臺灣總統大選時,中國與臺灣境內的資訊戰參與者則大量散布不實訊息。這些參與者既包括出於政治目的的不實訊息製造者與傳播者,也包含因金融利益驅動而投入的散布者。

與俄羅斯集中統一的資訊戰不同,中國的操作分散在多個單位,部分甚至外包,這種勞動分工的模糊性,導致攻擊模式分散且不連貫。

研究顯示,中國的目標除了選舉,還包括宣揚「中國模式優於西方民主」價值觀。在美國2020年大選前,網路安全研究人員發現,與中國相關的駭客對政治目標發動魚叉式攻擊(Spear Phishing)(註一)。2022年期中選舉前,有中共帳號冒充美國選民攻擊「反華」的候選人,並運用生成式AI製作高品質圖像提升互動。

2023年,Meta報告指出,中國是平臺上第三大境外影響行動來源。示意圖,路透社

2023年,Meta報告指出,中國是平臺上第三大境外影響行動來源,並移除五個試圖影響全球選舉的中國假帳號網絡。同年十一月,中國測試用AI生成內容操縱輿論,包括對肯塔基(Kentucky)火車出軌與夏威夷茂宜(Maui)島野火等事件的敘事操作,以追求地緣政治利益。

2024年,中國又被揭發在臺灣總統大選中散布假訊息,並在美國大選前透過假帳號進行民調,企圖利用社會極化破壞穩定、削弱對民主制度的信任。

近年來,中國的訊息戰日益依賴AI,透過生成的圖像、迷因與影片擴大影響力,執行者包括Spamouflage(註二)等組織。這些干預行動在範圍與規模上持續擴張,意圖打入過去由俄羅斯和伊朗主導的領域。這些行動不只是單純傳播訊息,而是透過操控輿論來爭取地緣政治利益,各國必須嚴防外國勢力干預,才能確保選舉公正。

在數位時代,社群媒體已成為現代戰爭的新戰場,影響力遠超過傳統資訊傳播工具。在臺灣,TikTok等平臺已成為外部勢力(尤其是中國)散布假資訊、操縱輿論的管道,意圖破壞政治穩定、影響選舉與對中政策。

臺灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)在2023年1月1日到2024年1月12日總統大選期間,透過Infodemic蒐集並整合Facebook、YouTube、TikTok與PTT等平臺上的數據,發現1萬4千多個協同帳號參與4萬8千多個議題戰場,相關媒體報導有27萬多篇,其中8千多篇是官媒報導,還有超過73萬個協同帳號(註三)進行議題操作。中國透過多種手段介入臺灣的政治決策與選舉過程,尤其藉由社群媒體展開認知作戰,對臺灣的內政與民主運作造成深遠影響。以下是干預行動的關鍵時期與主要事件。

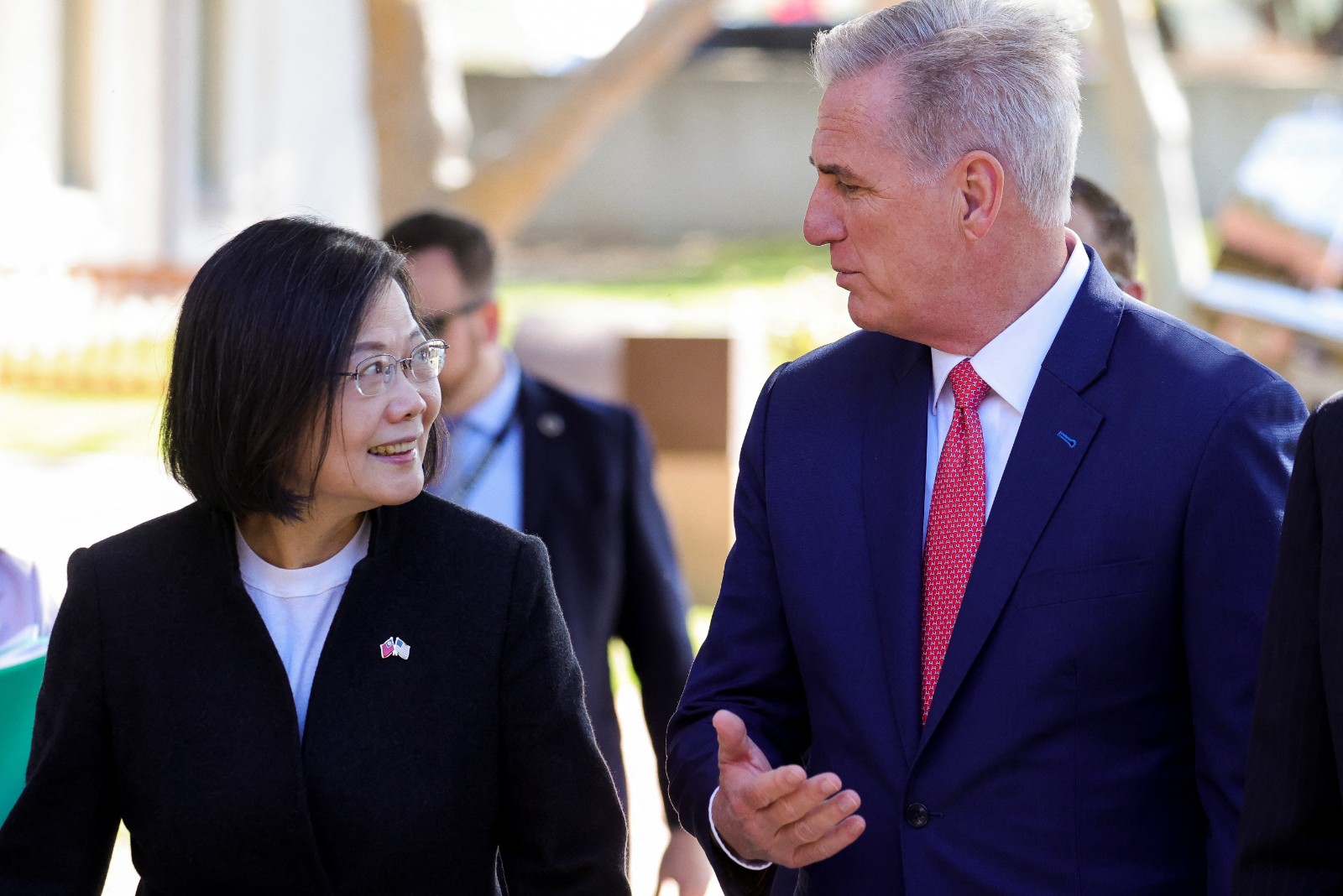

2023年1月至4月,臺美外交關係成為輿論焦點。蔡英文總統訪美期間,於雷根圖書館與美國眾議院議長凱文.麥卡錫(Kevin McCarthy)會面,引發廣泛討論。隨後在五月與六月,中國媒體與代理人針對臺灣國防軍事預算展開資訊戰,甚至透過《聯合報》散布「臺灣發展生物武器」的虛假報導,意圖製造恐慌與不信任。

時任總統蔡英文2023年在加州與美國眾議院議長麥卡錫(右)會面。資料照。路透社

到了7月與8月,「住房正義」及賴清德祖屋爭議成為中國干預的重點議題之一。這段期間的資訊操作集中利用臺灣內部矛盾,擴大社會與政治分裂。同時,自八月起,進口雞蛋政策也被大規模操弄,出現「含致癌物的毒雞蛋」、「過期臭雞蛋」等虛假敘事。相關迷因被大量製作,由可疑帳號散布到社群社團,並搭配特定標籤投放至反民進黨社群。

中國官媒在確立敘事方向後,於微博帶動熱門話題;Facebook上的匿名粉專則強調政府進口雞蛋含致癌物,放大食品安全焦慮,營造民進黨圖利財團的印象。2024年1月,中國火箭發射觸發臺灣國家警報,加上美國代表團訪臺,更強化了臺灣社會的不安。

2023年9月至12月,中國國營媒體與網路水軍推送多種敘事,包括「中國的軍事威脅」(25%)、「美國正將臺灣推向戰爭」(14.3%)、「停止ECFA對臺灣的影響」(10.7%)、「臺灣屬於中國」(12.5%)、「經濟惡化」(5%)、「課程去中國化」(3.5%)、「武器不足」(2.8%)、「沒有雞蛋、沒有電、沒有工人」(2.3%)、「大學倒閉」(0.7%)以及「民進黨是糟糕的執政黨」(0.6%),這些敘述透過社群平臺持續放大,企圖影響臺灣的政治決策與選舉過程。

中國的操作手法結合社群媒體演算法操控與人工智慧生成假新聞,對臺灣社會展現持續而深入的滲透力。美國保守派智庫「門石研究所」(Gatestone Institute)資深研究員章家敦(Gordon Chang)便指出,中國甚至曾在美國大學校園煽動分裂,以削弱民眾對選舉程序的信任。在臺灣,中國可能透過TikTok等平臺,大量推送「民主失敗」的敘事,藉此放大社會矛盾與政治極化。

在臺灣,中國可能透過TikTok等平臺,大量推送「民主失敗」的敘事,藉此放大社會矛盾與政治極化。示意圖。美聯社

這類操作不只是選舉干預,更是長期心理戰。中國在重大社會事件與政治危機中散布誤導資訊,得以削弱民眾對政府與制度的信任。章家敦甚至認為,這種策略可視為「戰爭行為」—不依靠傳統軍事手段,卻能影響並控制他國內政。在此情境下,臺灣到2028年恐因社會極化、公眾信任崩潰,以及對選舉公正性的普遍質疑,而面臨無法正常選舉的危機。

整體而言,中國透過系統化的資訊操作,持續干預臺灣選舉與社會運作,並試圖將影響力擴及全球。不僅動搖臺灣的穩定,也對全球資訊安全形成挑戰。因應之道包括加強資訊素養教育、提升公眾對假訊息的辨識力,以及深化國際合作,共同抵禦資訊戰威脅。

註二:由spam(垃圾訊息)與camouflage(偽裝)組合而成,一個親中網軍組織。

註三:協同帳號指一群社群媒體帳號看起來彼此獨立,但實際上行為高度一致,像是同時轉發相同文章、在短時間內使用同樣的標籤或迷因圖,甚至在同一議題下集中攻擊特定對象。這些模式顯示背後可能有人為操控或組織化操作,用來放大訊息影響力。

《數位國土保衛戰》封面。一卷文化提供

口述:李忠憲、林宗男、林修民

採訪撰稿:游婉琪、白廷奕

出版社:一卷文化

最新more>

- 美軍突襲委內瑞拉秘密武器是它?川普首度公開討論

- 川普再施壓:如果澤倫斯基不「採取行動」、將錯過和平機會

- 美牛內臟、絞肉將解禁!衛福部:考量國人習慣 特定品項仍止步

- 網傳雙北ICU無病床、腦出血女手術困難 石崇良:急診候床在低點

- 秘密偵訊空間見光!以文化行動深化歷史記憶 人權處春節邀你一起民主走讀

- 視察假日輕急症中心 賴清德:16億「春節加成獎勵方案」解決民眾就醫問題

- 谷愛凌為何棄美投中?美媒:中國提供數百萬美元資金

- 台美協定「有捨有得」!連賢明:守住稻米、爭取豁免 總體進出口對台有利

- 再現二刀流!大谷翔平春訓牛棚練投 曝挑戰塞揚獎最重要的事

- 日本飯店帝國「APA集團」創辦人過世! 安倍多年戰友、修憲遺願高市接手

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 台大學霸淪暗網毒販 師長求情也沒用!林睿庠遭美法院重判30年

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺

- 【新聞切片】新北割頸案輕判且最快2年可假釋 「殺人判得比貪污輕」誰在家屬心口插刀?

- 炎亞綸自爆「飛輪海」成員摸他下體性騷 恥辱陰影深埋心中19年

- 抓到了!應材偷偷出貨給中芯 川普政府重罰80億