快訊

- 【深度報導】影視職安亮紅燈 神仙谷慘劇催生安全組,為何4年後救不了《豆腐媽媽》

- 美通膨降溫難掩AI隱憂 美股漲跌互見

- 核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

- 軟硬兼施! 中科院引入外商技術 強化關鍵基礎設施防護力

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

- 死囚拖21年不槍決!鄭武松幹掉前妻和工頭曾「一心求死」 聲請釋憲被打臉

- 美1月核心CPI降至近5年最低 聯準會降息機率再增

- 慕尼黑安全會議登場 盧比歐王毅場邊會談

- 快訊/美再斡旋新一輪俄烏談判 2/17瑞士日內瓦登場

- 狂打裝傻牌!心腹「Matzka岳父」一肩扛收押 高金素梅涉3大弊案辯「不知情」

- 夏季高峰將至、美伊緊張 OPEC+擬4月恢復增產

- vivo X300 Pro 掌鏡新春微電影《新年那些小情緒》溫情上映

- 漢田生技攜手明聖國小啟動地方創生結盟

- Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒

- 未雨綢繆?衛星照片顯示伊朗已強化核設施結構

- 兩岸條例2004年修法前未要求單一戶籍 梁文傑指對岸「證明」李貞秀1993年除籍「難以採信」

- 對美直接投資2500億美元 台積電到底占多少?龔明鑫:由企業自行公布

- 美國保健食品市占5成 關稅降至10% 龔明鑫:對消費者是好消息

- 高金素梅100萬交保!涉3大弊案赴「天下第一庭」應訊3小時

- 割頸案家屬開撕法官全文!乾哥PO照「最美風景」 楊爸慟揭:我兒躺擔架等急救

【虐童重罰後2-1】家是庇護還是風險 管教與暴力預防的界線誰來畫清

2025-07-28 08:00 / 作者 洪敏隆

民眾高舉「兒虐零容忍」標語,但加重刑罰就能遏止嗎?廖瑞祥攝

今年(2025)1月,宜蘭市一名出生僅僅3個月的男嬰,疑遭父母長期掌摑及重摔地板等暴行施虐,導致多重器官衰竭,來到人間短短的生命戛然而止。

今年2月新北市一名2歲男童長期遭父以香菸燙傷胸口、左手臂,又遭掌摑、腳踹臀部、雙腳倒立等不當對待,最後因左側硬膜下出血,合併雙側視網膜出血及抽搐,送醫不治。

同年5月基隆市某環保局機動隊員因不願與妻子離婚,涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子。

兒虐事件多數是發生在家內,圖為「終結兒虐、陪你長大」集會活動。廖瑞祥攝

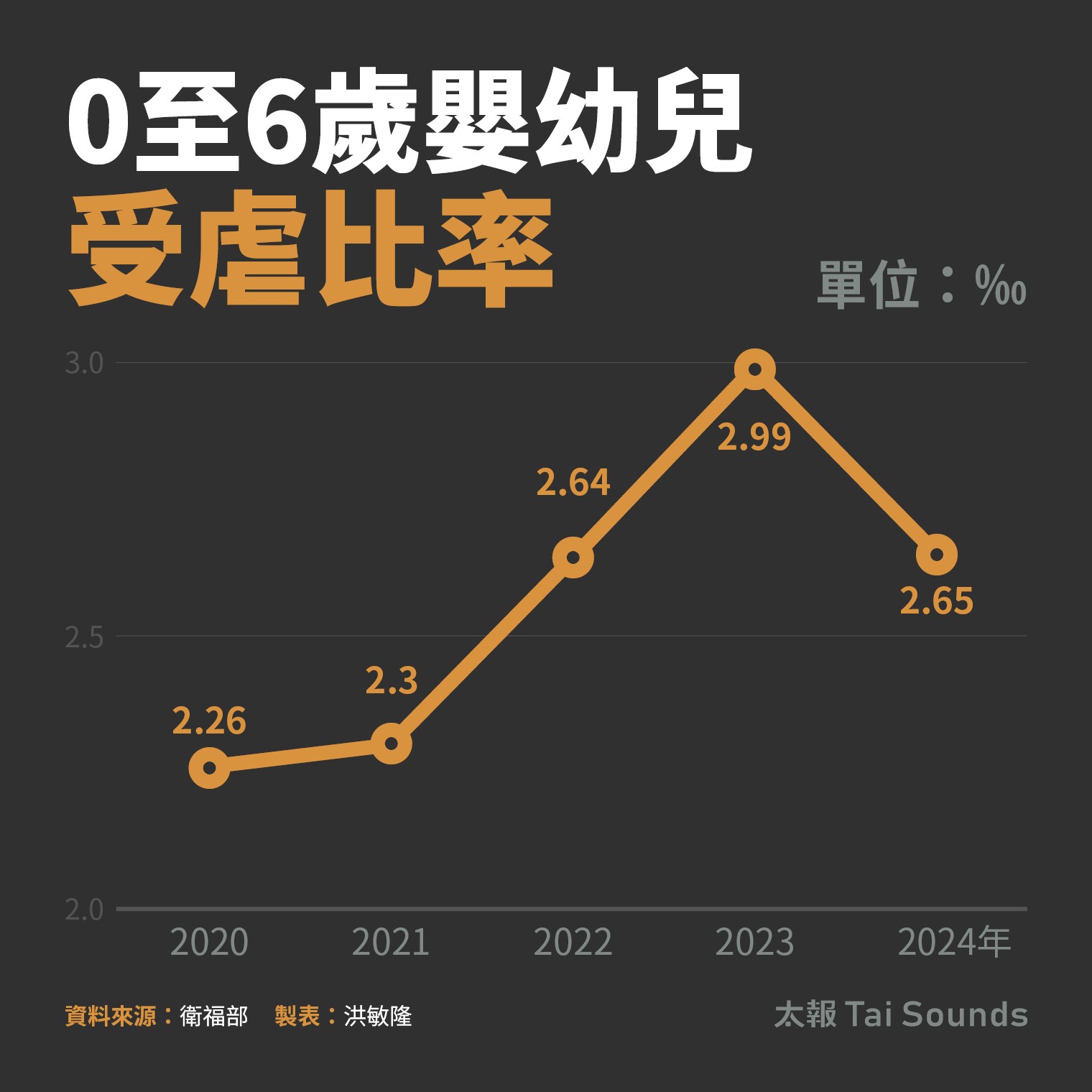

台灣少子化的缺口越來越嚴重,孩子一個都不能少,但本該受到保護的孩子卻頻傳遭虐致死的悲劇,衛福部統計,近3年平均每年發生1萬1802件兒虐案,每天約發生32.3件,每小時就有近1.4起,值得關注的是台灣0至6歲嬰幼兒受虐比率從2020年的2.26‰上升至去年的2.65‰,去年有2453名嬰幼兒受虐。

但是,嚴刑峻法就能夠達到嚇阻兒虐的情事發生嗎?靖娟基金會執行長許雅荏直言「立法院在第8、9、11會期,每當發生重大兒虐案件,都會修法加重刑責,但從兒權團體觀點來看,嚴刑峻法只是提供社會一個情緒出口,能否達到嚇阻作用是很大問號,議題核心為是否能夠及時接住孩子的系統問題。」

家扶基金會社工處處長陳乘斌也認為,加重刑責只是個策略,國家政策如何做好預防性工作才是更重要的。

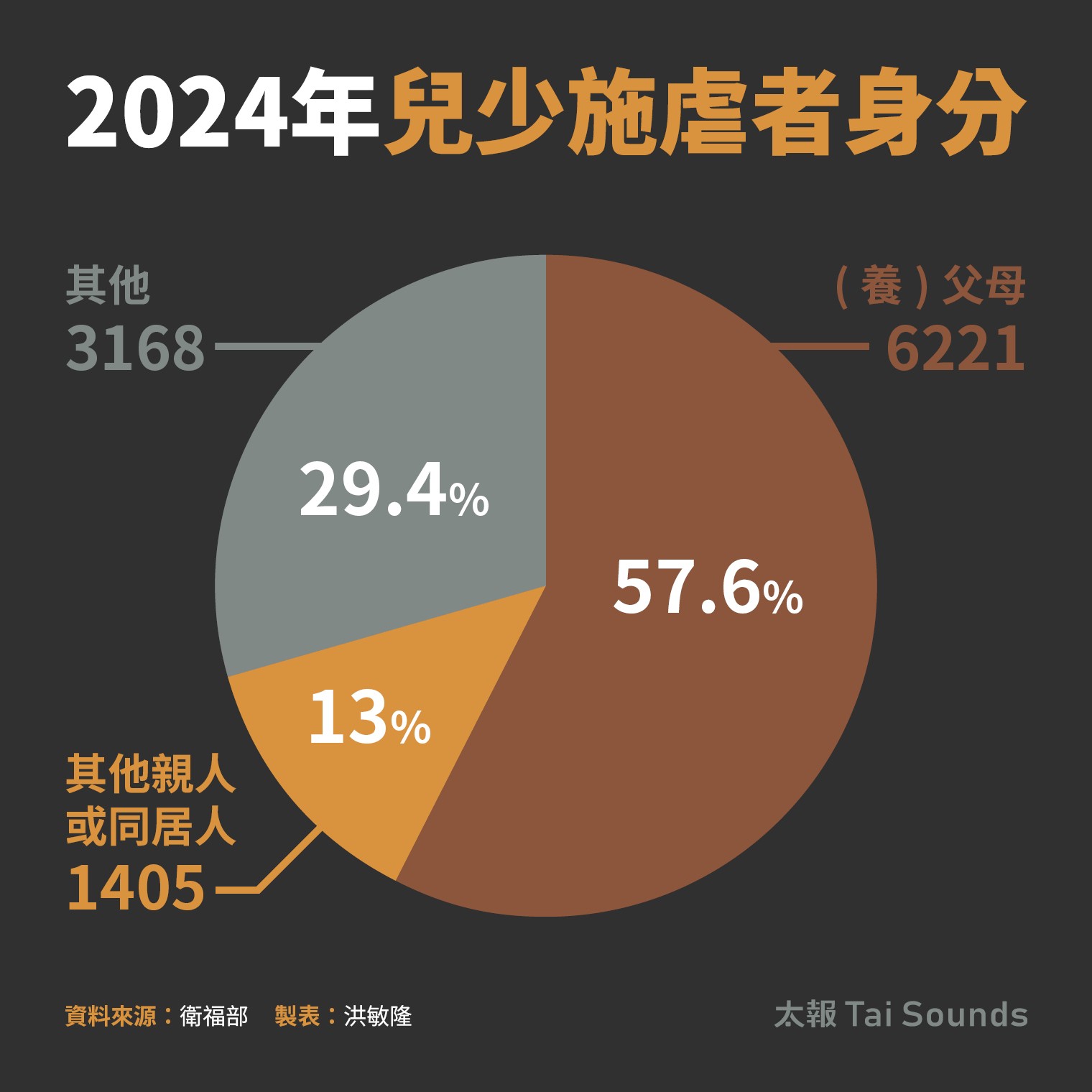

從統計來看,兒少在家內受虐的比例一直是佔絕大多數,施虐者中以(養)父母佔近6成最多,值得注意的是近3年兒少遭父母、照顧者等家庭成員施虐致死人數不斷攀高,從14人、21人至去年新高的30人。另一值得關注的是,0至6歲受虐兒的施虐者,甚至有超過8成是父母,且嬰幼兒受虐案件有93%是發生在家庭內,7%是在家外幼托照顧場域受虐。

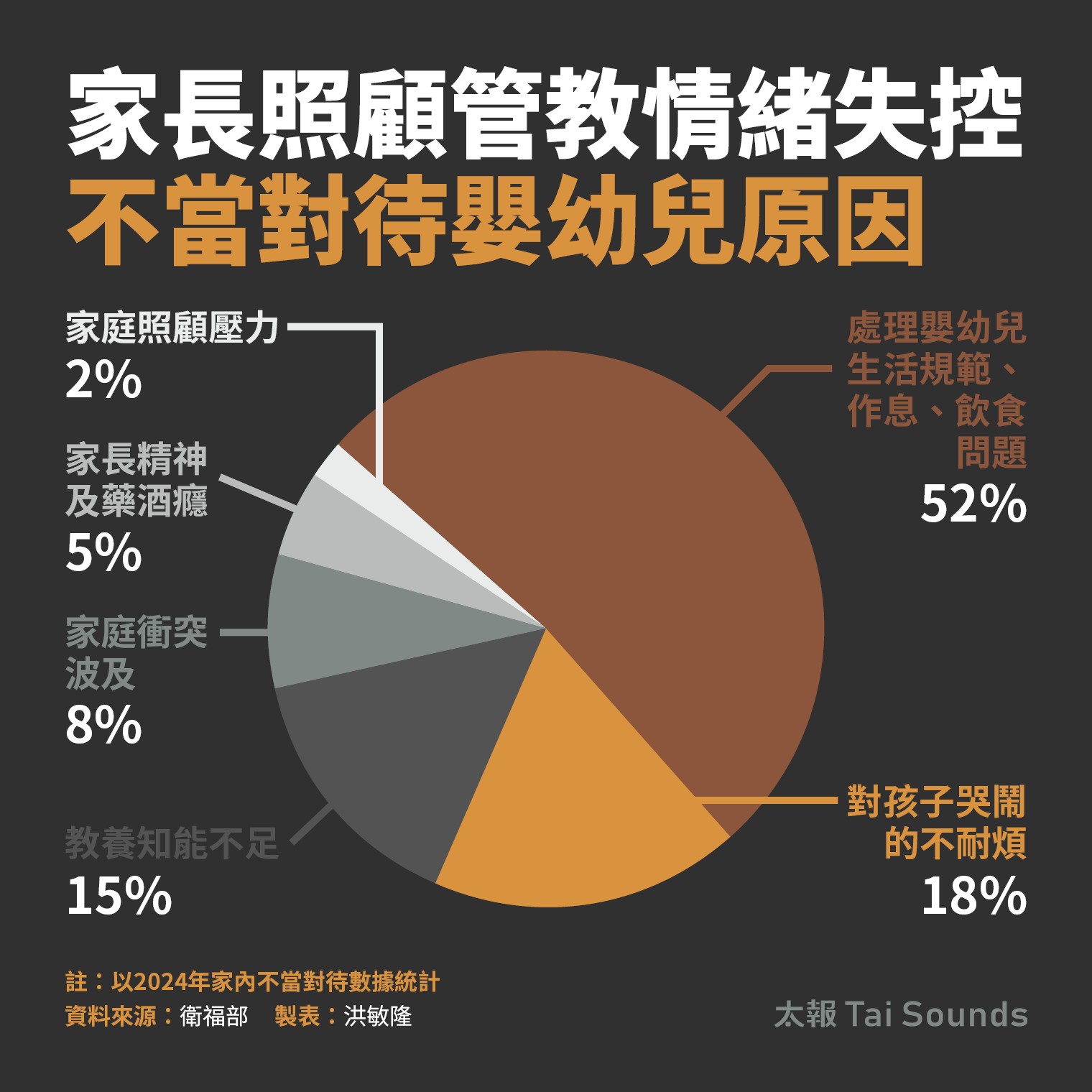

衛福部調查統計,嬰幼兒不當對待大多發生於受家長照顧管教期間,發生原因以處理嬰幼兒生活規範、作息、飲食問題占52%最高,如沒有原因哭鬧、晚上不睡覺、邊吃邊玩、玩具不收拾、訓練戒尿布卡關等,導致父母親有情緒失控等情事發生;其次是對孩子哭鬧的不耐煩(18%)及教養知能不足(15%)。

6歲以下嬰幼兒在家內受虐,因為難為自己發聲,也不易為外人察覺,很多案件是送醫通報後才被發現,許多年幼生命卻已走到人生盡頭,即使幸運保住一命,但受虐所帶來的卻是一輩子巨大的影響。

以2020至2024年的衛福部統計數據,在134件國內通報重大兒虐死亡及重傷案件中,其中有63件近5成比例是屬於受虐性腦傷,裡面有逾9成發生在2歲以下,不只有25%因腦損傷有致命風險,其他75%也會出現不可逆永久傷害,包含智能障礙、腦性麻痺、癲癇發作、行為問題及學習障礙。

從案件分析,不分家庭社經地位高低,都會發生兒虐事件,但施虐者育兒知識與能力較為不足時,與其他兒虐案件相比,孩童重傷、致死率更高。

陳乘斌說,施虐者本身因素,缺乏親職教育一直是最大宗,其次包括負向情緒行為、習於體罰或不當管教、親密關係失調、經濟因素都一直是前五名原因,沒有很大的變動,這也顯示我們國家在預防性工作,還有很多可以努力的空間。

陳乘斌強調,兒虐事件涉及三個層次的工作,第一級是普及預防,第二級是篩選及支援「高風險家庭」,和第三級的識別、支援兒虐個案,目前國內的第二級、第三級的布建相對是較完整的,可是第一級的預防性工作非常重要,如何含納更多社區民眾,普及親職教育及家庭支持,需要政府更大量的資源投入及公私間的共同協力。

文化大學社會福利學系教授王順民認為,受虐歸因探究,包括有身心疾患較難照顧之新生嬰兒本人的「個人動力」;自我要求、心理狀態、教養知識、生活壓力、身心議題之父母自身的「家庭動力」;以及育兒指導、共親職角色、家庭教育、經濟扶助之制度設計的「系統動力」等環扣鑲嵌。每年約有2千多名嬰幼兒,遭受到各種的不當對待,此一現象不僅反映家庭親職教育問題,更是揭示社會支持系統的不足、闕漏。

王順民認為,相與對應的配套措施,包括如何讓親職教育、情緒管理、育兒互動等認知行為得以內化、貫通,特別是針對有需求的新手父母或遲緩家庭,提供專業的支持指導,藉此確保每個孩子及其父母都能獲致照權和受照權的應有保障。

諾貝爾經濟學得主詹姆斯海克曼(James J.Heckman)曾提出人力資本的培育,應著重在年齡早期,回收報酬率會較高,陳乘斌認為這也適用於兒虐預防工作,如果政府能夠在家長懷孕期間,為其做好育兒準備,包括育兒風險及相關課程,讓新手父母很方便取得,且不用花太多成本,就像現在當新手父母會焦慮、有育兒情緒,提供的到宅指導服務一樣,將這些工作服務更擴大、提早透過不同媒介分層處理,對於兒虐會產生更好的預防效果。

另一個該重視的議題是,很多的家內兒虐事件起因是「不當管教」,「懲戒」二字在實務上常遭誤用或作為對未成年子女為身心暴力行為的藉口,家扶基金會曾在2023年及2024年分別針對孩子及父母做其對教養的看法調查。針對家長的調查,發現有2成家長近一個月曾體罰孩子;進一步了解,曾體罰孩子的家長中逾8成認為「體罰是一種可接受的教養方式」(88.2%)、「父母有權利體罰孩子」(84.2%),逾3成認為「體罰不會對孩子造成傷害」(32.6%),

針對孩子的調查卻也發現「體罰後對親子關係的影響」包括「無法自在的接近父母」(44.2%)最高,有三分之一的孩子「不願向父母分享心事」(33.3%),3成「減少與父母溝通」(30.7%),顯見體罰對親子關係帶來的是負面影響,更與家長管教原意背道而馳。

不當管教行為對孩子身心都會造成影響。示意圖,取自Unsplash

陳乘斌說,很多家長不知道許多實證研究,體罰對孩子傷害是既深且廣,近程的影響是與父母的關係互動、沒有自信、退縮及影響學業學習,長期是會影響其人際互動,創傷經驗也會影響成年期生理反應及婚姻關係,甚至是以同樣暴力對待下一代,影響非常深遠。

參考許多國家作法,去年(2024)11月行政院通過修法版本,要拿掉《民法》第1085條「父母得於必要範圍內懲戒其子女」,修正為「父母保護及教養未成年子女應考量子女年齡及發展程度尊重子女人格不得對子女為身心暴力行為」。但是,刪除「懲戒權」的條文,是否等同於剝奪家長的管教權?引發正反意見爭論,因此立院至今尚未議決。

反對修法的全國婦兒團體聯盟副召集人單信愛說:「如果提醒孩子不要徒手玩插頭,孩子不聽,打一下孩子的手,算是懲戒還是管教?」政府若取消懲戒權又不提供家長清晰的管教指引與支援機制,將讓家長動輒得咎,面對更高的育兒成本與心理壓力,此修法的影響是:「不生孩子就不會因為管教而違法,也不會因為無法懲戒而養出壞孩子」,進一步將使少子女化雪上加霜。

婦兒盟說,根據《兒童權利公約》第5號一般性意見,政府應對兒少問題進行數據分類與分析,並據此制定政策,衛福部多年來未能清晰定義「身心虐待」,也未建立完善的數據分類體系,直接將模糊概念作為修法依據,根本失職!她呼籲針對兒少問題進行深入調查,並公開政策執行進度與成效,確保修法符合科學與透明原則。

針對兒虐數逐年攀升,兒權團體呼籲《民法》修正「移除父母懲戒權」。資料照,施書瑜攝

支持修法的陳乘斌認為,「懲戒」這樣字眼是比較負向,會誤導家長可以對孩子有不當對待,「懲戒不是拿掉管教權,而是國家宣示暴力零容忍的態度」。但他強調未來若修法通過,相關社會教育及資源佈建都應該更加完善,從意識型態改變,到兒權認知的實踐,當公民成熟度高,把孩子當權利主體,兒虐事件才會降低。

家內嬰幼兒受虐事件的上升,實為涉及家庭、社會及文化等多方面的社會因素,不是只靠嚴刑峻法就可遏阻,還必須從停損設置的事後防治作為,進一步更強化到預防性介入的事前防制對策,提升親職教育、加強社會支持系統、強化育兒指導服務等,才能為每一個孩子創造一個安全、健康的成長環境。

最新more>

- 【深度報導】影視職安亮紅燈 神仙谷慘劇催生安全組,為何4年後救不了《豆腐媽媽》

- 【水象星座運勢】2/14 巨蟹座保持熱情、天蠍座利路亨通、雙魚座敞開心胸

- 【火象星座運勢】2/14 牡羊座付出收穫、獅子座行動實踐、射手座謹言慎行

- 【土象星座運勢】2/14 金牛座行善公益、處女座見好就收、魔羯座敞開心胸

- 【風象星座運勢】2/14 雙子座胸有成竹、天秤座幸運降臨、水瓶座衝動投資

- 美通膨降溫難掩AI隱憂 美股漲跌互見

- 核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

- 軟硬兼施! 中科院引入外商技術 強化關鍵基礎設施防護力

- 役男春節出國別忘了!內政部提醒「這件事」三天前一定要做

- 吳芳銘觀點/雙選舉、兩條路:從日本強勢右轉到泰國保守回潮的亞洲政治新平衡

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 威力彩13.5億元獎落新北、新竹 「金雞」剛擦亮開出頭獎

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺

- 炎亞綸自爆「飛輪海」成員摸他下體性騷 恥辱陰影深埋心中19年

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款