快訊

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

- 死囚拖21年不槍決!鄭武松幹掉前妻和工頭曾「一心求死」 聲請釋憲被打臉

- 美1月核心CPI降至近5年最低 聯準會降息機率再增

- 慕尼黑安全會議登場 盧比歐王毅場邊會談

- 快訊/美再斡旋新一輪俄烏談判 2/17瑞士日內瓦登場

- 狂打裝傻牌!心腹「Matzka岳父」一肩扛收押 高金素梅涉3大弊案辯「不知情」

- 夏季高峰將至、美伊緊張 OPEC+擬4月恢復增產

- vivo X300 Pro 掌鏡新春微電影《新年那些小情緒》溫情上映

- 漢田生技攜手明聖國小啟動地方創生結盟

- Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒

- 未雨綢繆?衛星照片顯示伊朗已強化核設施結構

- 兩岸條例2004年修法前未要求單一戶籍 梁文傑指對岸「證明」李貞秀1993年除籍「難以採信」

- 對美直接投資2500億美元 台積電到底占多少?龔明鑫:由企業自行公布

- 美國保健食品市占5成 關稅降至10% 龔明鑫:對消費者是好消息

- 高金素梅100萬交保!涉3大弊案赴「天下第一庭」應訊3小時

- 割頸案家屬開撕法官全文!乾哥PO照「最美風景」 楊爸慟揭:我兒躺擔架等急救

- 未來5年對美能源採購444億美元 龔明鑫:目標2029年美國天然氣占比提高到25%

- 泰代理總理:為泰黨同意加入聯合政府 持續邀請其他黨合作

- IFRS 17上路、金控雙雄1月獲利出爐! 富邦金0.72元、國泰金0.99元

- 升幅破紀錄!主計總處上調今年經濟成長至7.71% 台美協定簽署「經貿環境趨穩」

【深度報導】從山林剃頭到東海岸「毀容」爭議 20年難產的景觀法成國土治理失落拼圖

2025-09-08 08:10 / 作者 洪敏隆

由玉長隧道口觀景台往三仙台拍攝的這張照片,依業者規劃要設置25台風機。照片取自長濱反風電自救會臉書

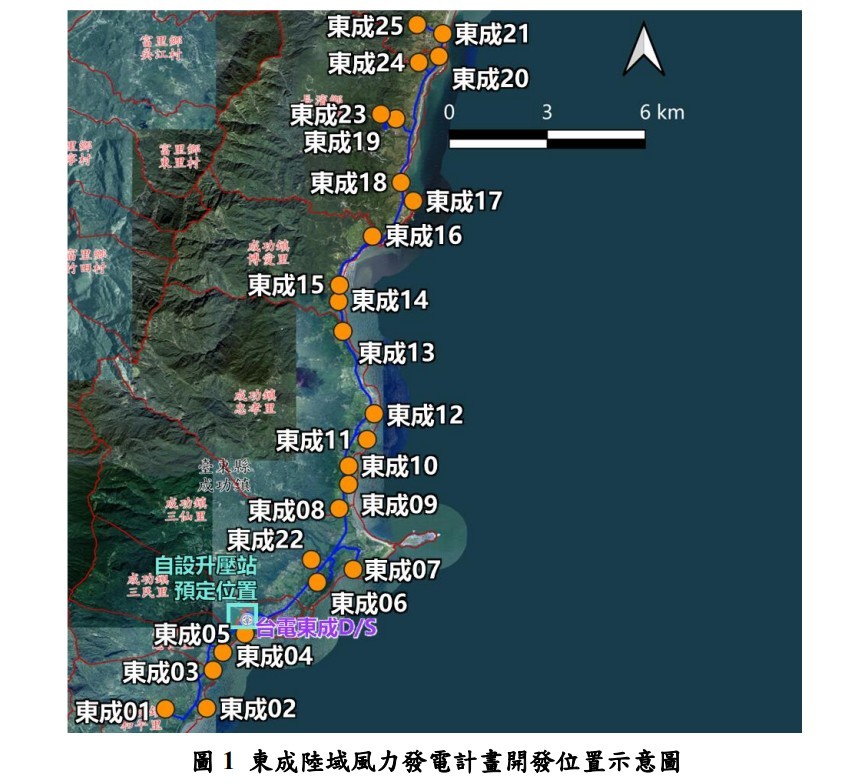

台灣東海岸以絕美海景和台11線景觀道路聞名,但有風機業者提出東風、東成、宜風等3個東海岸陸域風力發電計畫,其中東成計畫在台東長濱、成功海岸,架建25座風機,東風在太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置 33 座風機,宜風在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮設置14座風機,引發居民反彈,環境部長彭啟明也表態「不鼓勵開發」。

東成陸域風力發電計畫規劃設置風機位置。取自業者環說報告書

西海岸的陸域風機林立的場景,很多人擔心會複製到東海岸,破壞當地景觀及生態。洪敏隆攝

此開發案引發爭議原因之一是美麗的東海岸景觀遭到破壞。長濱反風電自救會在臉書有一張由玉長隧道口觀景台往三仙台拍攝,三仙台以海岸著名的賞日景點及壯麗的海蝕地形聞名,但按業者規劃,預計有25台風機會以一整排插設在這美麗的海岸,民眾留言批評「這東海岸的壯麗景觀插上風機就像個美女被毀容,像話嗎?」擔憂醜陋的風機將割裂美麗的東部海岸線!

不只是陸域風機爭議,今年5月高雄大樹區和山光電開發案,原本一片綠意盎然的山林被「剷平」,裸露出光禿禿黃色土石的景象,從空中鳥瞰是怵目驚心;除了大型光電,這些年光電案場在農、漁村的開發案,原有的農漁村景觀及生態受衝擊,例如爭議多時的七股當初引發在地人強烈抗議,七股既有的魚塭地景,漸被光電元素取代。

高雄大樹區和山光電案場開發,讓綠油油山林變光禿禿,曾引發社會譁然。照片取自立委柯志恩臉書

環境權保障基金會副執行長許博任指出,綠能開發的地景問題是需要被考慮的一塊,其他先進國家的設計規範具體要求開發需與周遭地景調和,避免影響在地社區熟悉的生活空間與視覺景觀;國外案例有兩種作法,一種是認為光電等設施要做景觀植栽等遮蔽方式,另一種認為不用遮起來,但是設計要融入在當地社區或地景裡,兩者重點都在「要有社區的聲音」。

七股沿海土地資源保育協會理事長楊惠欽就感慨說,七股保留許多生態、潟湖景觀與人文精神資產,很適合發展休閒旅遊。卻因為單一的光電發展,反而破壞七股難能可貴的特質。

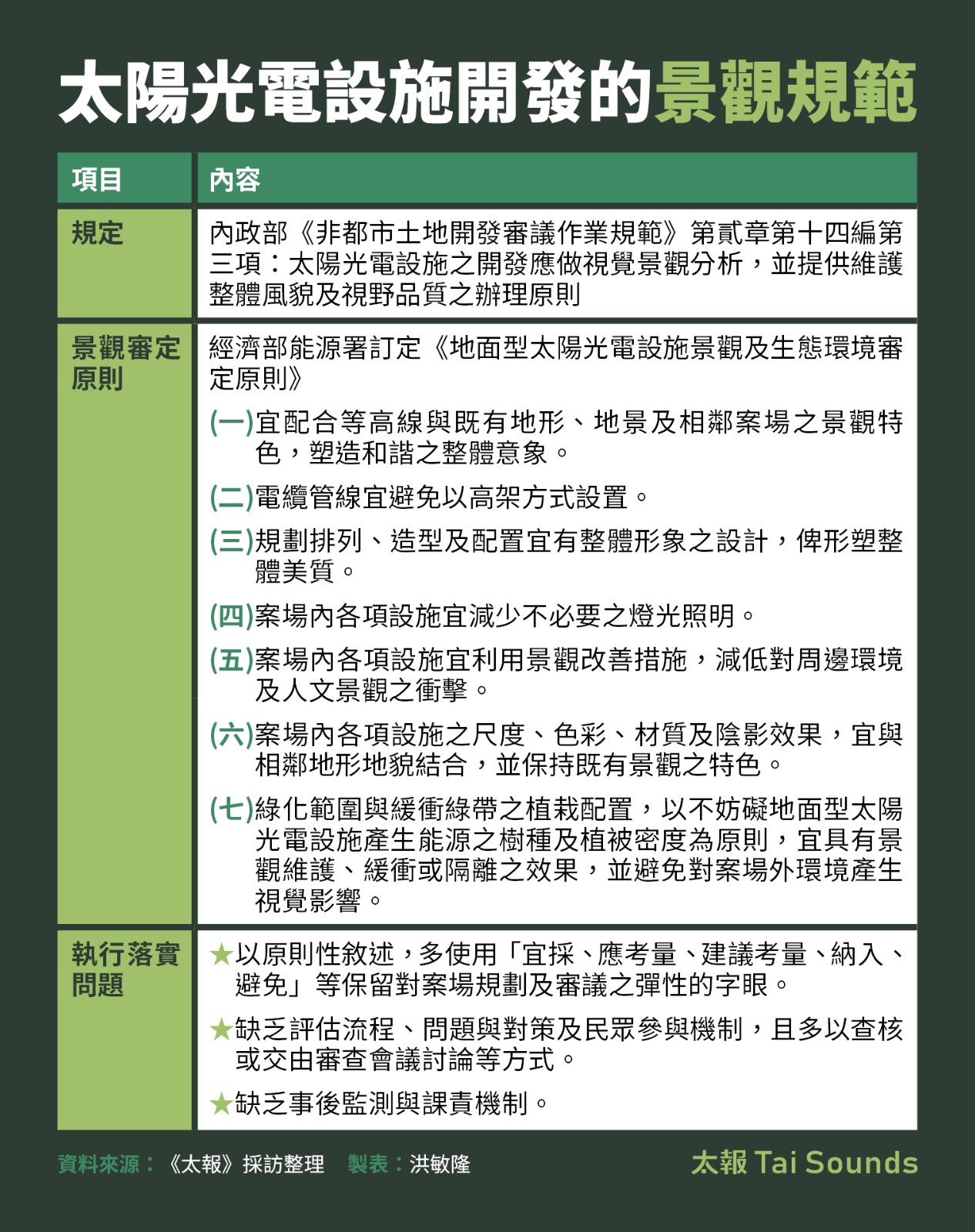

雖然,內政部《非都市土地開發審議作業規範》要求太陽光電設施開發應做視覺景觀分析及訂定維護整體風貌及視野品質的原則,經濟部能源署也訂定《設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則》,規定包括配合等高線與既有地形、地景等景觀特色及整體意象,然而,以「原則性」敘述,多為「宜採」、「應考量」、「建議考量」等非強制性規範,導致真正依照「原則」案場是少之又少。

海洋公民基金會政策研究員潘翰聲直言,因為缺乏「原則」的說明、評估流程、問題與對策,又缺乏民眾參與機制,事後又缺乏監測與課責機制,導致光電紛爭衝突不斷在台灣社區上演。

不只是綠能開發的景觀爭議,最近通過環評的高鐵延伸宜蘭計畫,反對此案的團體及居民擔憂的一個原因是,高鐵平原段路廊於玉民路以南及武暖路以北與國5高架路廊大致併行,將對周邊優良農地造成嚴重切割,環說書也未分析對灌溉水文、農地紋理、聚落空間、視覺景觀所造成之衝擊,但是環評案審查卻限縮,只審查廢水、土方、空污等項目。

中華民國景觀學會榮譽理事長鄧婉君在《眼底城事》就撰文指出,遊客到訪蘭陽平原的普遍觀感與迴響之一是喜歡蘭陽平原寬闊的自然景緻,但是高鐵宜蘭特定區計畫範圍達420公頃,現況多數為農業區,美福排水系統貫穿其中,當中部分河段尚保留砌石護岸保有綠意。這樣的田園地景是宜蘭重要的環境價值,卻在特定區劃設過程中被忽視。

鄧婉君說,未來,特定區內勢必將興建車站、機廠設施區、住宅區、商業區與產業專區等各式建築群。然而在此之前,應有積極的景觀計畫,檢視水綠相連的田園地景,並就蘭陽平原整體環境景觀與特色價值進行調研規劃,盤點出屬於特色地景,哪些部分或軸線應予以保護或留設,都應該有完整的藍圖先行作為引導,才能避免被置換後的景觀衝擊與無法回復的特質地景的流失。

蘭陽平原寬闊的自然景緻,是很多人喜愛宜蘭的原因之一。洪敏隆攝

「保護景觀也是保護我們的山林水土,以及我們生存的空間,防範災害發生於未然」,潘翰聲說,從小光電、南部大型地面光電、風電到宜蘭高鐵特定區開發等,很多生態爭議或對社區民眾的影響,涉及的很多爭議其實都跟景觀有關,「景觀是公共財,應該要有專法規範執行,台灣國土空間治理卻一直缺了這塊重要拼圖。」

雖然,台灣現行法規,如《都市計畫法》、《建築法》、《農村再生條例》等都有對景觀做相關規範,但這些法規因為土地使用分區或著重在建築物高度等個別項目,對於景觀的整體性考量則相對不足。近期潘翰聲參與澎湖的《國土計畫法》修正案討論,委辦單位就只有提出臨道路幾公尺不能設光電,缺乏更細緻土地及景觀管理。

此外,因為各相關法令的景觀維護涉及不同部門和層級的權責,缺乏統籌協調機制,地方政府在執行上也有落差,導致台灣的景觀管理成效不彰。

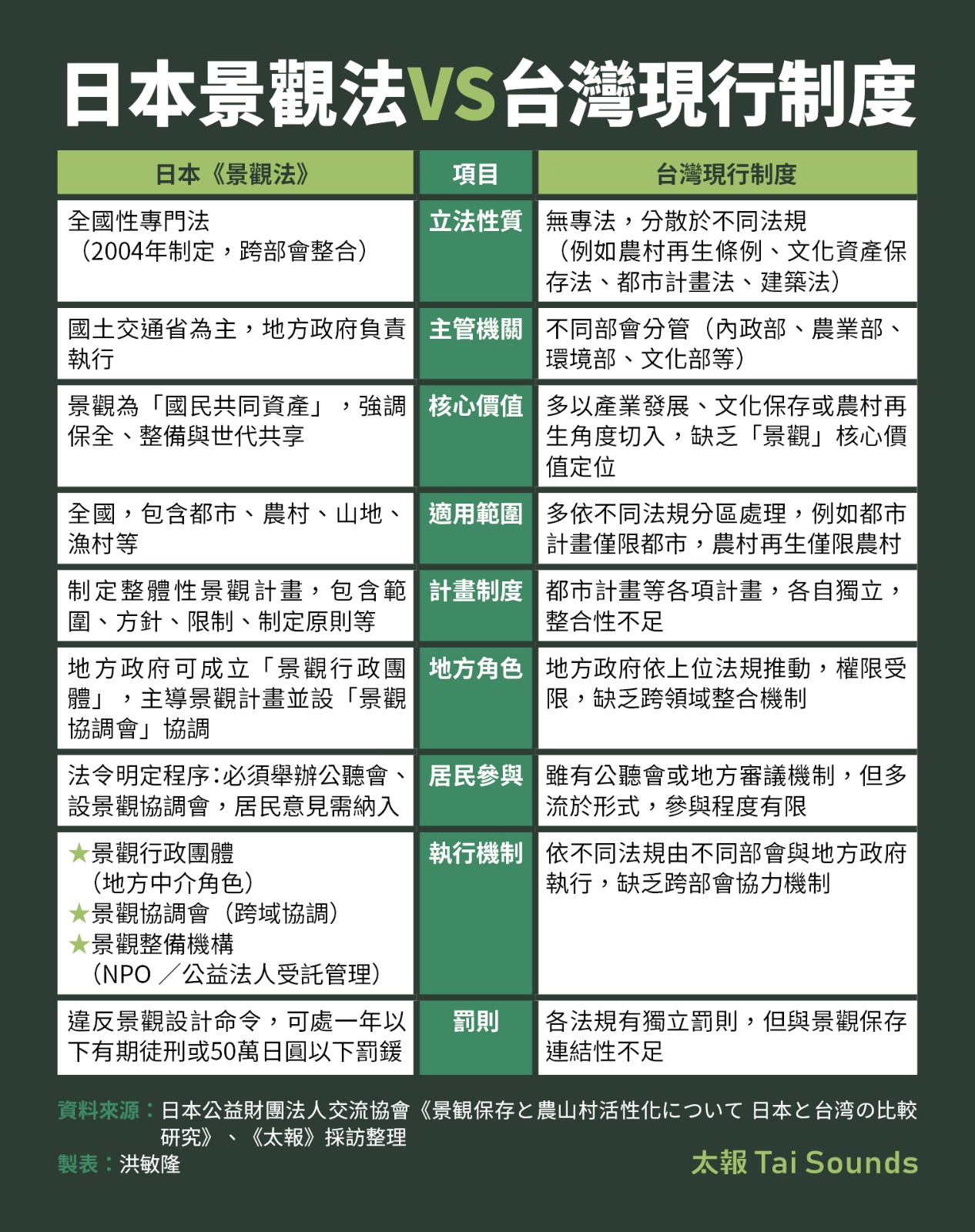

日本在2004年就制定《景觀法》,原因是對於當時快速現代化發展的「城鄉景觀失序」的社會反思,以及居民對生活品質提升的強烈期待,希望景觀不再只是「任意發展」的結果,該法明確界定景觀是國民的共同財富,規範國家或地方政府在景觀維護過程的責任與權力。同時,制定景觀計畫、操作機制及相關懲處措施。

日本《景觀法》把景觀視為是地域生態的一環,並且能透過「生態」創造富饒的生活環境,同時確立「良好景觀與地域傳統特色緊密關聯,應尊重地域居民的意願,發揮地域個性與特色」,計畫不僅限於城市,農林漁地區都可成為計畫保護對象。

根據日本公益財團法人交流協會《景觀保存與農山村活化 日本與台灣的比較研究》報告指出,日本各地方政府部門是以成立景觀行政團體的方式,制定相應的景觀計畫。跨地域的景觀可設「景觀協議會」討論訂出共通的景觀規則;政府行政機關也可指定為「景觀整備機構」的NPO或公益法人,可接受委託保管重要建築或樹木。透過擴大公民參與,使得景觀建設更能貼近民意。

由於過往相關的計劃擬定過程,缺乏管道的參與與表達,使得與行政當局決策息息相關的民眾,淪為政策的被支配者,缺少正當參與的機制,加上公民意識覺醒,導致衝突容易發生。日本《景觀法》規定,景觀規劃必須遵守相關程序, 以確保景觀規劃能夠尊重和反映各方意見。規劃前應先召開意見公聽會,充分了解居民意見。組織的「景觀協調會」,也要有電力、通信、鐵道等公共事業的團體與當地居民參與。

許博任說,光電設施和農村地景如何調和,過去一直缺乏討論和評估,才會導致大眾一聽到農村要蓋光電板就反感,制定景觀法有上位政策規範,各個目的事業主管機關才能依循規範制定和執行,由於地景、景觀是「因地制宜」, 涉及到地方記憶連結,因此公眾參與很重要,立專法就景觀的設施、開發、設計訂定完整透明參與程序。

七股的景觀生態,因為光電案場的發展,已經變了樣。廖瑞祥攝

事實上,台灣推動景觀法的討論已超過20年,但始終未能真正完成立法。早在2002年,當時的行政院長游錫堃就提出景觀立法的概念,盼保護台灣重要地景、提升城鄉風貌,內政部也在2003 年及2005年兩度提報立法院審議「景觀法」草案,由於屆期不續審都退回,2015年時任立委邱文彥再提出「景觀法」草案,雖得到78位跨黨派立委的支持並通過初審。

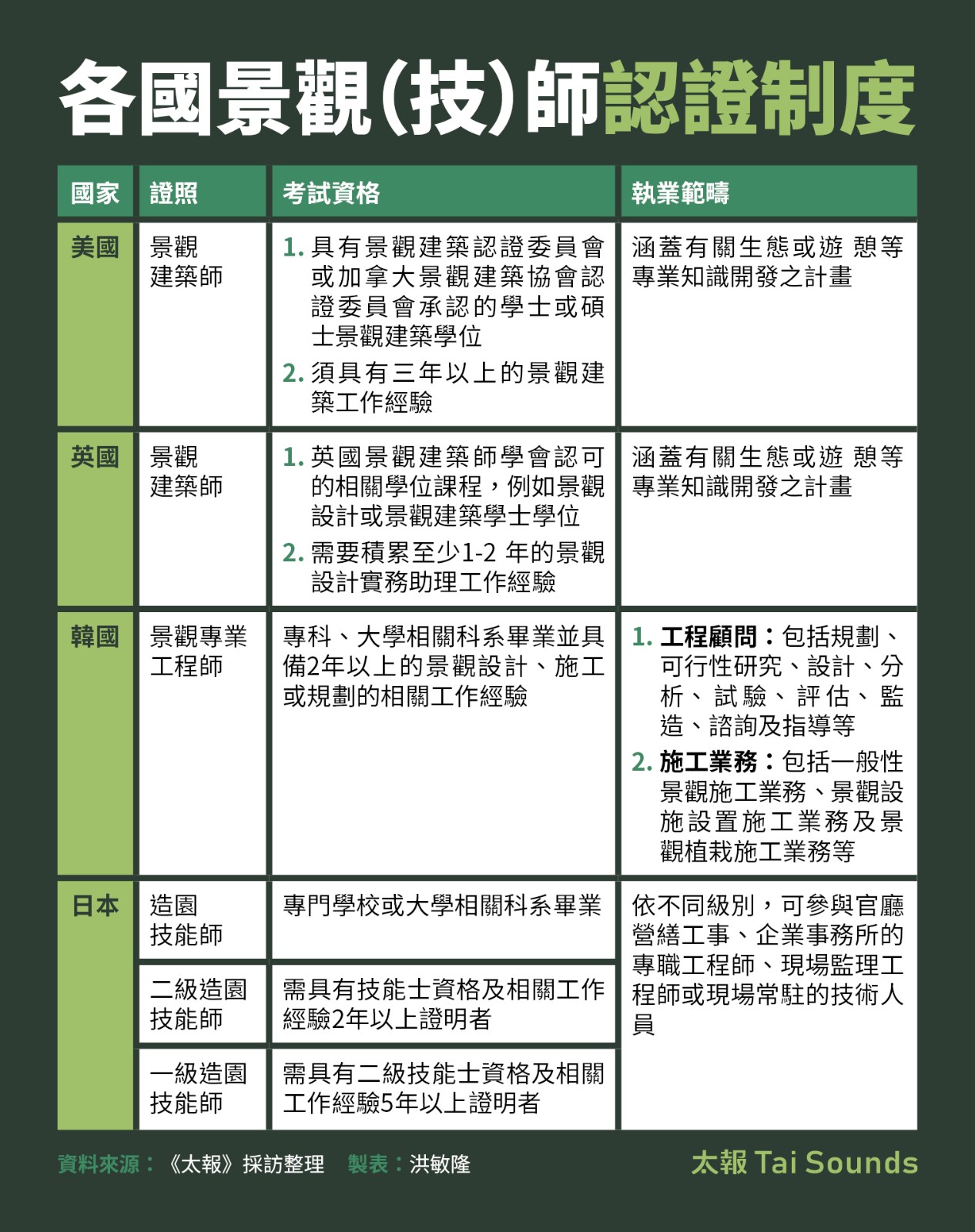

2015年版本,除了要制定景觀法,也希望參考國外行之有年的國外景觀專業制度認證,例如英、美的景觀建築師或韓國的景觀師認定資格限制,制定「景觀師法」,並依照日本立法精神,確立「城鄉風貌是全民共同財產」的理念,違反景觀法規定者,也跟日本一樣,可處以罰鍰,甚至追究其刑事責任。

但是,法案推動最後還是功敗垂成,反對的主要原因有二:一是有開發派擔心,重要景觀的界定標準與範圍是關鍵,一旦被劃定為重要景觀地區,周圍的開發行為將會受到限制;二是建築技師和土木技師等專業團體,擔心景觀法過於強調美學而忽視安全,可能侵犯其專業權益,造成不同領域間的利益衝突。

潘翰聲說,當時阻擋景觀法最主要的是某專業團體出身的民進黨不分區立委,現在已非立委身分,如果民進黨在能源政策的省思檢討,能夠了解景觀生態環境的重要性,應該積極推動景觀法立法,中央未制定法令前,地方政府也可以先訂定相關自治條例。

鄧婉君也以宜蘭高鐵特定區為例,雖然是中央推動的政策計畫,但在尚未有景觀法的管制前,地方政府應展現縣政發展的格局與遠見,訂定因地制宜的景觀自治條例與景觀計畫,致力在價值地景保護與促進地方發展之間取得最佳平衡,藉以確保宜蘭的土地韌性與重要環境資源不被犧牲,進而實踐好生活的縣政願景。

景觀不只是美學,也跟在地民眾的情感與歷史記憶緊密連結,圖為七股光電。廖瑞祥攝

景觀是眾人的生活場景,關乎的不只是短期感知,而是長期記憶的連結,甚至是重要的心靈歸屬。當環境被改造,所有策略必須尊重原有環境生態、歷史脈絡,也是為何該制定景觀法的主要原因,回應的不只是地方聲音及需求,還有環境永續的追求與價值。

最新more>

熱門more>

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 台南隨機殺人影片曝!足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

- 威力彩13.5億元獎落新北、新竹 「金雞」剛擦亮開出頭獎

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 觀察站/台積電董事會解碼 魏哲家端出大升官、大投資、大獎勵!非瘋狂之舉

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺