快訊

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

- 死囚拖21年不槍決!鄭武松幹掉前妻和工頭曾「一心求死」 聲請釋憲被打臉

- 美1月核心CPI降至近5年最低 聯準會降息機率再增

- 慕尼黑安全會議登場 盧比歐王毅場邊會談

- 快訊/美再斡旋新一輪俄烏談判 2/17瑞士日內瓦登場

- 狂打裝傻牌!心腹「Matzka岳父」一肩扛收押 高金素梅涉3大弊案辯「不知情」

- 夏季高峰將至、美伊緊張 OPEC+擬4月恢復增產

- vivo X300 Pro 掌鏡新春微電影《新年那些小情緒》溫情上映

- 漢田生技攜手明聖國小啟動地方創生結盟

- Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒

- 未雨綢繆?衛星照片顯示伊朗已強化核設施結構

- 兩岸條例2004年修法前未要求單一戶籍 梁文傑指對岸「證明」李貞秀1993年除籍「難以採信」

- 對美直接投資2500億美元 台積電到底占多少?龔明鑫:由企業自行公布

- 美國保健食品市占5成 關稅降至10% 龔明鑫:對消費者是好消息

- 高金素梅100萬交保!涉3大弊案赴「天下第一庭」應訊3小時

- 割頸案家屬開撕法官全文!乾哥PO照「最美風景」 楊爸慟揭:我兒躺擔架等急救

- 未來5年對美能源採購444億美元 龔明鑫:目標2029年美國天然氣占比提高到25%

- 泰代理總理:為泰黨同意加入聯合政府 持續邀請其他黨合作

- IFRS 17上路、金控雙雄1月獲利出爐! 富邦金0.72元、國泰金0.99元

- 升幅破紀錄!主計總處上調今年經濟成長至7.71% 台美協定簽署「經貿環境趨穩」

【深度報導】用《促參法》鼓勵蓋焚化爐 想解決垃圾反開環保倒車

2025-03-31 08:10 / 作者 洪敏隆

環團日前到行政院請願,呼籲停止以《促參法》獎勵興建焚化爐。洪敏隆攝

90年代台灣各地爆發垃圾大戰,焚化爐就被政府視為解決垃圾的萬靈丹,蓋起一座座焚化爐;30年後台灣再次爆發區域間的垃圾大戰,當國際間朝向重視「源頭減廢」及「循環再利用」解決垃圾問題時,政府開出的解方卻是用促參獎勵方式,鼓勵「興建更多焚化爐」。台灣早期一直是以回收、焚燒、掩埋等末端方式處理垃圾作為主軸,行政院1991年核定的焚化廠興建工程計畫,目標就是朝向「每個縣市都有焚化廠」的目標推動,訂定《鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠作業辦法》,給予優惠貸款、稅捐減免等措施,現有台灣多數的焚化爐也在那幾年內陸續興建。

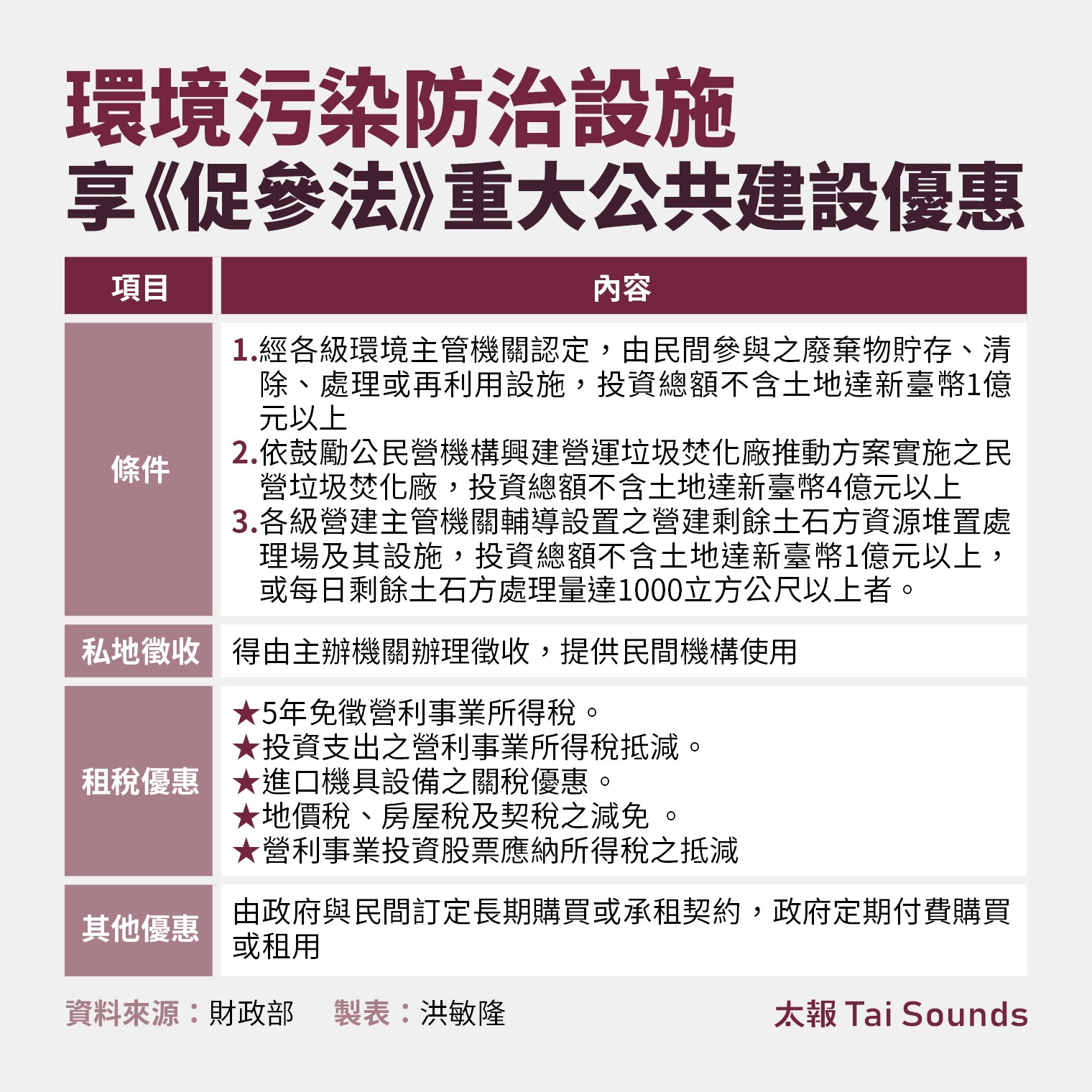

2000年財政部訂定《促進民間參與公共建設法》,整合各部會民間參與公共建設計畫,投資達一定金額的廢棄物處理設施(含焚化廠與掩埋場)也納入,給予用地協助、金融支持、5年免稅、進口免關稅及地價稅減免等優惠誘因。

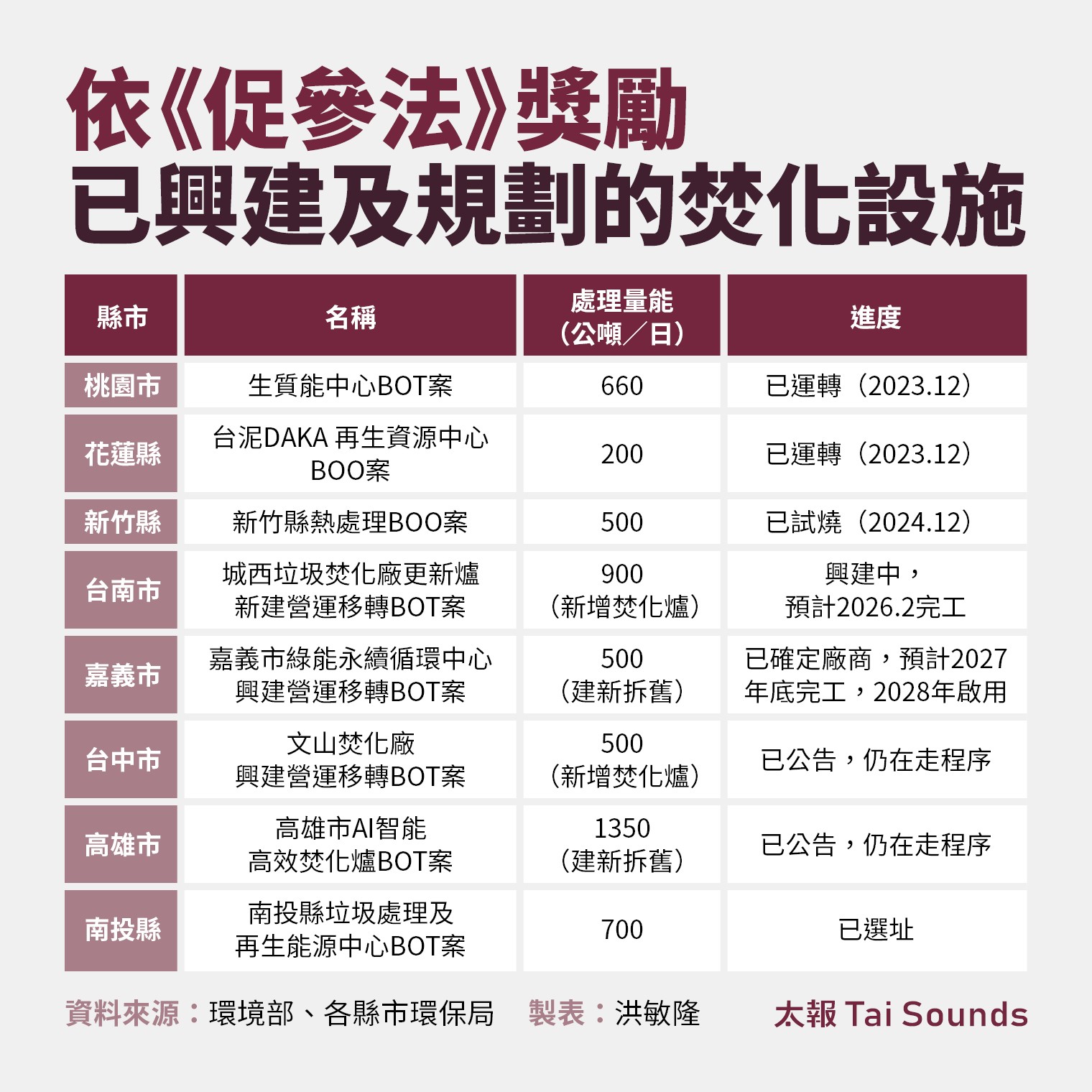

不過,各地迅速建起的一根根焚化廠煙囪,進出頻繁的垃圾車飄散垃圾惡臭味及排出的空氣污染,加上環保意識抬頭,讓焚化廠成為嫌惡設施之一,《促參法》施行多年,直到2018年才有桃園市政府依該法推動招商設置焚化廠(桃園生質能中心)。

然而,早期政院規劃的「一縣市一焚化廠」,部分縣市因地方抗爭未興建或啟用,儘管目前全台一共25座焚化廠,每年處理量能可達650萬噸,透過區域調度絕對足夠焚化處理每年家戶所產出的一般廢棄物(家用垃圾),但是近年來事業廢棄物的處理設施短缺,各縣市協助事業廢棄物處理量增加,排擠到家戶垃圾的處理量能,導致前幾年開始,就不斷上演縣市區域的垃圾大戰,許多垃圾無去化管道,暫置成了一座座的垃圾山,還被網友譏為是「台灣新百岳」。

因為區域調度破功,很多未設置焚化廠的縣市決定「自己燒」,包括花蓮縣、新竹縣,近幾年都依《促參法》由民間興建焚化爐並啟用,全台所剩唯一沒有焚化爐的南投縣,也已選定名間鄉新民村為焚化爐選址地。

不只是原本沒有焚化爐的縣市依《促參法》興建焚化爐,部分縣市因焚化爐使用逾30年,或原有焚化爐量能不足,以「建新拆舊」的模式依《促參法》興建焚化爐。

第一個案件是台南市的城西垃圾焚化廠,新爐預計明年(2026)2月就會完工,同樣已核准並完成招商的嘉義市,預計2027年底完工,隔年啟用。循此模式啟動程序的還有高雄市南區資源回收廠「建新拆舊」的高雄市AI智能高效焚化爐BOT案,及台中計畫新增焚化爐的文山焚化廠。

不過,台南的城西焚化廠原本規劃「建新拆舊」,台南市環保局近日卻決定舊有的焚化爐還是會保留,等於焚化爐的煙囪數量「持續增加」。

城西焚化爐是以促參方式「建新拆舊」的首例,但台南市政府近期決定,舊爐仍要保留。台南市政府提供

台南市環保局長許仁澤解釋,城西新爐完工後日處理量約900公噸,比舊的600公噸處理量能要多一半,但加上永康焚化爐,所能處理的垃圾量最多也只能解決每天台南市應燒的一般及事業廢棄物垃圾量,但還有過去累積暫置的30萬噸垃圾要去化,因此希望活化舊爐,明年環評若通過,修整後再加入行列。

全台之所以再興起焚化爐的另一個原因是,近年焚化與掩埋處理費用高漲,業者願意投入經營焚化爐與掩埋場的意願增加,很多業者都磨刀霍霍爭取這塊大餅,更何況還有《促參法》的獎勵措施,以5年免稅來說,至少就可以省下上億元,這讓業者興建計畫的自償性更高,財源籌措更加無虞。

因此,包括看守台灣、蠻野、荒野、綠色和平等近20個環團,在公共政策網路平台發起「焚化爐不該享有《促進民間參與公共建設法》的獎勵措施」的提案。

看守台灣協會秘書長謝和霖說,垃圾焚化不只有空污影響,還會產生大量含重金屬及戴奧辛的底渣及有毒飛灰,需要付出更大社會成本處理,垃圾並非燒掉就沒有了,這讓大眾不只得犧牲健康與環境品質涵容垃圾焚化污染,還因為適用《促參法》犧牲原本可用於造福大衆的國庫稅收,來分攤垃圾產生者本該全額負擔的垃圾處理費。

事實上,政府在2003年就有宣示推動垃圾零廢棄的目標,甚至提出規劃時程,2012年起逐步淘汰焚化爐,2026年完全除役,如今卻是規劃擴建,問題癥結在於全國廢棄物的總量持續「不減反增」,若不改善,持續增建的焚化爐遲早也會飽和。

2014年全國廢棄物總量為2865萬公噸,2023年已增至3324萬公噸,其中,一般廢棄物從2021年突破千萬噸後,每年持續上升,但2021年回收率突破6成至61.19%,之後幾年卻是下滑,都未達到6成目標。

為了使焚化爐維持經濟效益和運作效率,需要有一定的垃圾量不斷投入,如此可能會導致地方政府減少對源頭減量、回收再利用政策的關注與投資。

「焚化爐促參案不只享減免稅等優惠,如果真的虧錢,國家還給予補貼,也就是穩賺不賠!」台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅以台泥垃圾汽化爐為例,該爐燒垃圾不只可以向各方收取垃圾處理費、發電節省台泥本身的燃料費,「保證垃圾量也讓花蓮縣府無心好好推動垃圾減量,其一般廢棄物自2019年公告該促參案後,年年增加,廚餘回收量則仍在低谷徘徊。」

台泥汽化廠燒花蓮縣內垃圾。花蓮縣政府提供

由台泥集團代操的宜蘭焚化廠,也因花蓮垃圾改送台泥汽化爐,而可收更多處理費較高的事廢。謝和霖說,宜蘭廠這幾年收很多台北市的社區一般廢棄物,因為台北市焚化廠對於廚餘回收要求嚴格,很多社區圖方便,未落實廚餘回收,直接轉送至宜蘭焚化廠,使台灣推動廚餘回收難落實。

3月18日環團到行政院請願,請政府3個月內修訂《促進民間參與公共建設法》之重大公共建設範圍,排除焚化/燃料化與掩埋等末端處理設施,財政部也已函詢環境部意見,環境部將彙整地方意見後向財政部提出綜整建議。

環境部環境管理署科長呂建興說,焚化爐促參案是政府跟民間的「合作模式」,且獲利條件有諸多限制,不會有超額利潤的問題,既然促參是引進民間投資,環境部也不會再投入經費補助興建。他強調原本焚化爐功能針對是家戶垃圾,若對應家戶垃圾是絕對足夠處理,但從縣市首長角度,不論是家戶還是事業廢棄物,都是他們要處理面對的問題。

許仁澤認為,焚化作為垃圾最終處理當然不是很好設施,必須靠源頭減量,但現階段垃圾不可能零產出,還是需要有管道去化,用促參是解決問題,焚化爐的建設經費跟營運維護成本都很高,「政府不用拿出錢,只是提供土地,促參是『獎勵地方政府,不是獎勵民間』。」

高雄市環保局也認為建置焚化爐須投入龐大資金,且處理技術具複雜及專業性 ,公辦焚化爐還有諸多限制,例如《採購法》辦理各項採購費時,欠缺應變彈性,若遇緊急情況如鍋爐破管等,無法立即處理。2018年該局曾向中央申請補助經費,辦理南區廠的自辦整改工程,但3次招標皆無廠商投標而流標,潛在廠商認為相關工程難度高且風險大,推動促參有其必要,可減輕市府財政負擔且活用民間資源。

不過,若未來有越來越多焚化爐是以促參案建置,會不會使未來中央做區域調度更加「捉襟見肘」?呂建興認為,以各縣市都有焚化爐的規劃設置來看,未來應可各自支應該縣市內的家戶及事業廢棄物需求。許仁澤說,地方議會一定會訂定相關管理辦法,優先處理市內垃圾,不會有外縣市事廢排擠的情況。高市則計畫引入AI,以大數據分析進廠、處理、產汽、發電等預防管理,檢視合理性,如有違法則解約。

荒野保護協會氣變講師陳雍慧說,政府在「淨零12項關鍵戰略」中將「資源循環零廢棄」列為重點,提供焚化爐相關獎勵措施變相造成廢棄物處理的廉價化,讓地方政府、企業和民眾不需為垃圾去化的合理成本負責,讓真正友善環境的循環經濟模式無從建立。

要解決垃圾問題,環團認為「源頭減廢」及「循環再利用」的手段是比「垃圾掩埋與焚化」為佳,若源頭達到較佳效果,廢棄物減量後,不必再需要那麼多的焚化爐。歐盟因焚化碳密集與抑制回收特性,已將其排除於永續金融支持範圍,聚焦分類收集、生質處理與資源回收,台灣不該獎勵焚化背離全球潮流,還加劇環境與健康風險。

陳雍慧以容器為例,歐盟許多國家早已確立「容器重複裝填」原則,然而政府現在的循環經濟獎勵政策軟弱無力、缺乏遠見,長期應推動並協助整合重覆裝填的物流系統,獎勵自備容器填充機的設立,讓更多中小企業廠商及店面和網路配送平台得以參與,讓使用循環容器不再是少數人道德訴求,而是方便、平價的大眾消費行為。取消《促參法》及其他計畫對焚化爐的鉅額補貼,就可把省下的資源轉而用於落實循環經濟的基礎設施。

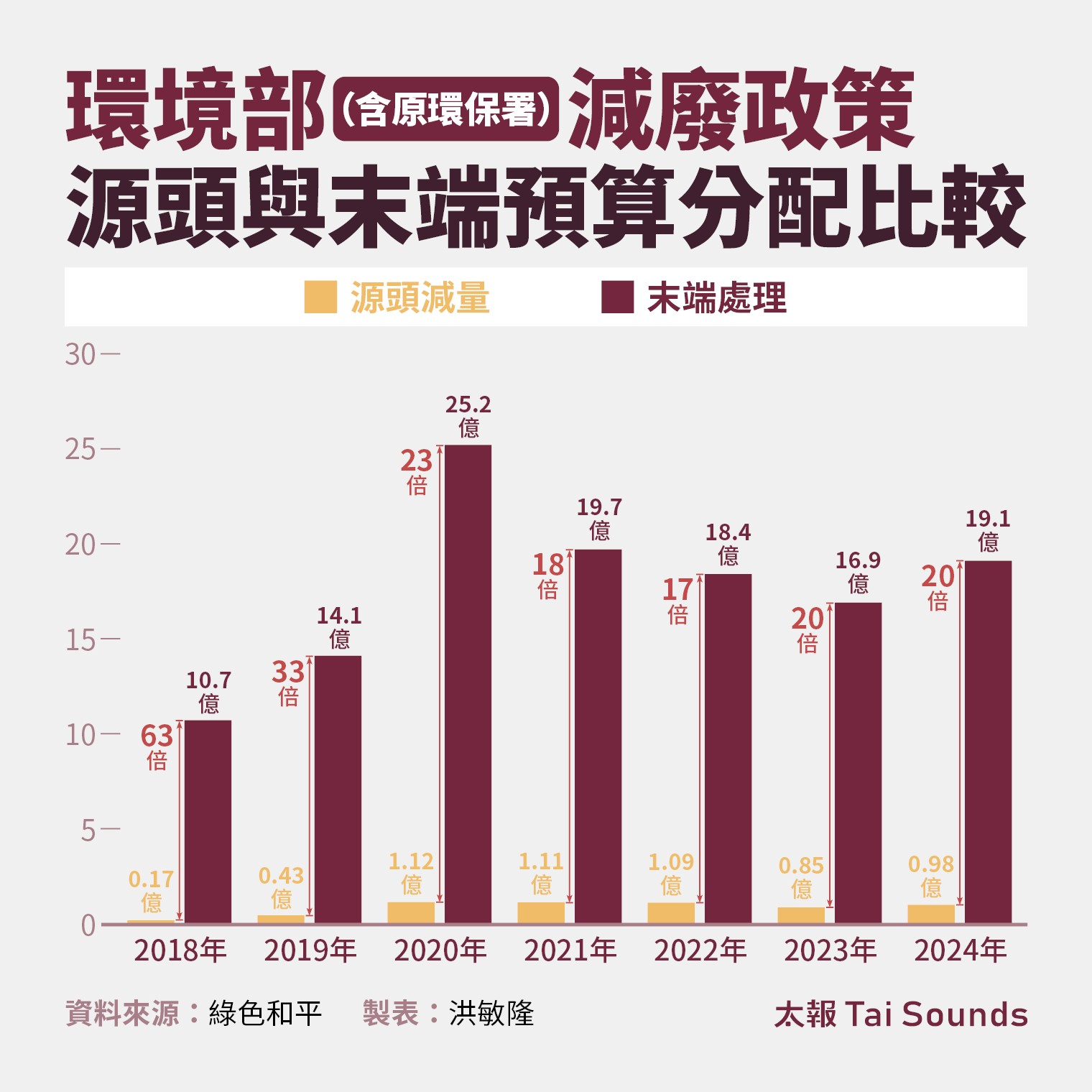

綠色和平減塑專案主任張凱婷說,從環境部預算分析發現,政府投入協助地方政府打包垃圾、興建及維護焚化爐等末端處理預算,一年高達17.7億元,但重複使用這類的治本的源頭減量措施,預算僅有0.8億元,本末倒置相差甚多倍的預算分配急需檢討。

張凱婷說,政府不應再把興建焚化爐作為重點施政內容,而是把資源投注在源頭減量,像促進重複使用產業的成長,淘汰一次性塑膠,才是更正確的方向。

最新more>

熱門more>

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 台南隨機殺人影片曝!足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

- 威力彩13.5億元獎落新北、新竹 「金雞」剛擦亮開出頭獎

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺