快訊

- 美軍突襲委內瑞拉秘密武器是它?川普首度公開討論

- 川普再施壓:如果澤倫斯基不「採取行動」、將錯過和平機會

- 谷愛凌為何棄美投中?美媒:中國提供數百萬美元資金

- 日本飯店帝國「APA集團」創辦人過世! 安倍多年戰友、修憲遺願高市接手

- 「姊弟之爭」撕破臉?楊瓊瓔發聲明開嗆 籲團結應建立在公平競爭

- 藍白喊嚴審台美貿易協議 卓榮泰:盼政院、立院共同努力完成

- 把握春節時機大保養! 台電動員近600人投入機組大修 大潭8號機首度開蓋檢查

- 世界秩序瓦解中!德法領袖呼籲歐洲自立自強

- 李四川認親弟是「環保蟑螂」 蘇巧慧:支持徹查嚴辦

- 春節賞屋「冷中求勝」全攻略!專家:掌握三關鍵 淡季也能議出好價格

- 春節慢遊新選擇!北中南水庫小旅行 看3D水工模型、賞鳥、騎單車一次滿足

- 日本3年來首次扣留中國漁船 船長昨晚獲釋

- 分析/蔣萬安「厚植國防」獲美信任 谷立言邀談軍購觸及2028?

- 阿里巴巴、比亞迪一度入列 美五角大廈突撤「中國軍企名單」

- 純愛也要明算帳!情侶合攻房市比例增 專家 :聯名登記恐耗首購優惠

- 「週末都在工地搬磚」苦等12年冬奧終摘銀 他頒獎台上跪拜叩首

- 租屋族省很大!租金補貼減輕4成負擔 女性與25歲以下青年成主力

- 男子漢的決鬥!烏賊1打4霸氣護妻 海馬「小王」求愛不成沉下退場

- 有恐怖罪前科 男子在巴黎凱旋門持刀攻擊警察

- 初一前暖熱如夏!除夕中午變天北東有雨 長假後期冷空氣接力報到

免靠類固醇!異位性皮膚炎治療新突破 三總:生物製劑、小分子藥物效果更佳

2025-02-19 17:41 / 作者 游騰傑

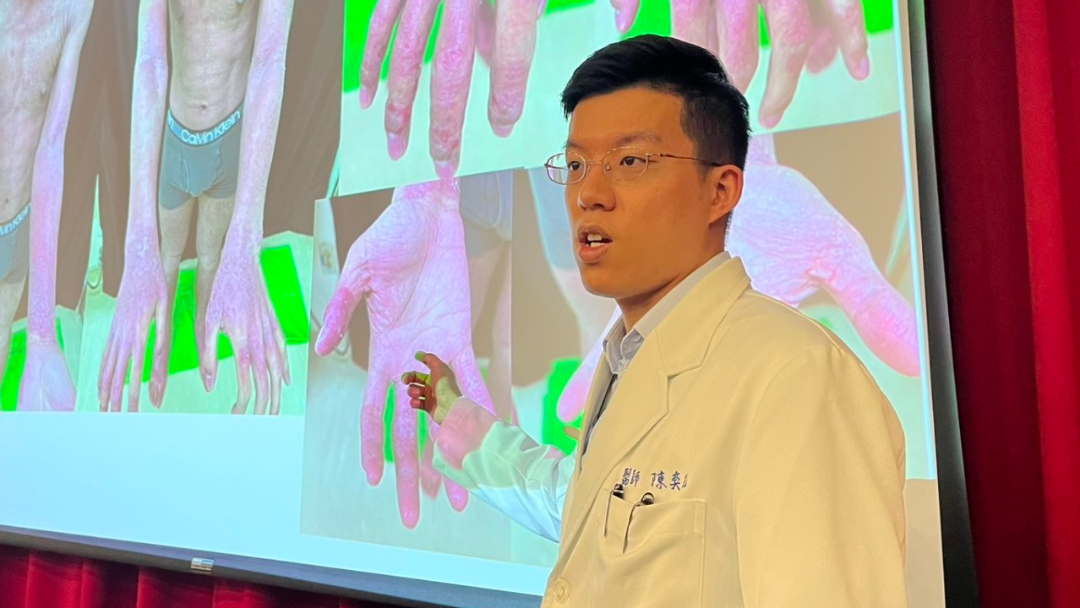

三軍總醫院皮膚部醫師陳奕先表示,近年有更精準的生物製劑和小分子標靶藥物等新型療法,能有效抑制發炎機制,大幅降低異位性皮膚炎發作頻率。游騰傑攝

一名少女自出生以來深受異位性皮膚炎困擾,2歲時開始使用類固醇治療,但長期使用導致體型變化與性格轉變,逐漸變得內向自閉。14歲後,她在三軍總醫院接受生物製劑治療,短短數個月內,皮膚大幅改善,個性也變得開朗自信,迎來全新人生。三軍總醫院皮膚部醫師陳奕先今(2/19)表示,異位性皮膚炎不僅是一種皮膚病,更與「異位性體質四重奏」相關,包括濕疹、食物過敏、氣喘、慢性鼻炎等。這些疾病彼此關聯,可能同時發生在患者身上,因此治療需採取系統性整合策略,才能達到長期穩定控制。

他指出,近年來醫學界對異位性皮膚炎的發病機制有更深入的了解,並開發出精準的生物製劑與小分子標靶藥物,能抑制發炎反應、降低發作頻率,且副作用較少,為患者帶來嶄新治療希望。

傳統治療方式如外用類固醇、鈣調磷酸酶抑制劑與免疫調節藥物,雖能短暫緩解症狀,但部分患者效果有限,長期使用也可能產生副作用,使患者對治療失去信心。陳奕先強調,異位性皮膚炎雖無法根治,但透過科學化、個人化治療策略,多數患者都能大幅改善病情,擺脫「癢」氣人生。

最新more>

- 四叉貓再爆李四川「惡霸家族」猛料 姪子工地潑漆、車放2把武士刀

- 美軍突襲委內瑞拉秘密武器是它?川普首度公開討論

- 川普再施壓:如果澤倫斯基不「採取行動」、將錯過和平機會

- 美牛內臟、絞肉將解禁!衛福部:考量國人習慣 特定品項仍止步

- 網傳雙北ICU無病床、腦出血女手術困難 石崇良:急診候床在低點

- 秘密偵訊空間見光!以文化行動深化歷史記憶 人權處春節邀你一起民主走讀

- 視察假日輕急症中心 賴清德:16億「春節加成獎勵方案」解決民眾就醫問題

- 谷愛凌為何棄美投中?美媒:中國提供數百萬美元資金

- 台美協定「有捨有得」!連賢明:守住稻米、爭取豁免 總體進出口對台有利

- 再現二刀流!大谷翔平春訓牛棚練投 曝挑戰塞揚獎最重要的事

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 台大學霸淪暗網毒販 師長求情也沒用!林睿庠遭美法院重判30年

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺

- 【新聞切片】新北割頸案輕判且最快2年可假釋 「殺人判得比貪污輕」誰在家屬心口插刀?

- 炎亞綸自爆「飛輪海」成員摸他下體性騷 恥辱陰影深埋心中19年

- 抓到了!應材偷偷出貨給中芯 川普政府重罰80億