快訊

- 切斷俄國財源 英國與歐洲盟友討論加強查扣「影子艦隊」油輪

- 痛批割頸案法官判太輕「簡直逼被害家屬去死」 郁方:惡魔長大變大惡魔

- 盧比歐傳遞美歐團結訊息「美國永遠都是歐洲之子」

- 密集過濾攝影機、監視器、無人機 伊朗政府持續大規模搜捕示威者

- 春節出國潮噴發!桃園機場連假首日運量飆16.9萬 創歷史新高

- 美國部分政府又停擺 航空團體警告:航班恐延誤、旅客排隊時間變長

- 《單身即地獄5》紐約男李省勳是「李明博外孫」? 製作組曝真相:有懷疑過

- WBC》確定了!山本由伸3/6先發對台灣 「下半身比去年更壯」

- 四叉貓再爆李四川「惡霸家族」猛料 姪子工地潑漆、車放2把武士刀

- 美軍突襲委內瑞拉秘密武器是它?川普首度公開討論

- 川普再施壓:如果澤倫斯基不「採取行動」、將錯過和平機會

- 網傳雙北ICU無病床、腦出血女手術困難 石崇良:急診候床在低點

- 谷愛凌為何棄美投中?美媒:中國提供數百萬美元資金

- 日本飯店帝國「APA集團」創辦人過世! 安倍多年戰友、修憲遺願高市接手

- 「姊弟之爭」撕破臉?楊瓊瓔發聲明開嗆 籲團結應建立在公平競爭

- 藍白喊嚴審台美貿易協議 卓榮泰:盼政院、立院共同努力完成

- 把握春節時機大保養! 台電動員近600人投入機組大修 大潭8號機首度開蓋檢查

- 世界秩序瓦解中!德法領袖呼籲歐洲自立自強

- 李四川認親弟是「環保蟑螂」 蘇巧慧:支持徹查嚴辦

- 春節賞屋「冷中求勝」全攻略!專家:掌握三關鍵 淡季也能議出好價格

【法律百科6-3】《兒少性影像篇》在雛菊飄落之後──兒少性影像犯罪的防制與挑戰

2025-11-03 07:00 / 作者 法律百科/吳沂蓁

《兒少影像篇》在雛菊飄落之後──兒少性影像犯罪的防制與挑戰。法律百科提供

2023 年,因知名藝人黃子佼涉及性侵案,臺北地檢署檢察官在搜索其住處時,意外從他的硬碟中查獲大量兒童或少年的性影像。進一步追查發現,黃子佼早在 2014 年 2 月就已註冊成為非法色情論壇「創意私房」的會員,並持續購買論壇販售的兒少性影像,震驚社會。2024 年 6 月,臺中地檢署指揮刑事局、各縣市刑事警察大隊,針對「創意私房」、「SCP 社群」等非法性影像組織展開大規模掃蕩,發現涉案成員竟包含國小教師、補教老師、警察等人士。相關事件引發了社會對於兒少性影像議題的關注與討論,也促使「兒童及少年性剝削防制條例」(以下簡稱兒少性剝削防制條例)的修法。

本文將與讀者一同了解兒少性影像的犯罪結構,以及兒少性影像犯罪所涉及的法律責任。隨著近年相關法規的修正,綜合學說、實務的各方討論,提出對於兒少性影像犯罪的防制策略中,還有哪些可以思考的問題。

兒少性剝削,是指利用、引誘或強迫兒童、少年從事非法性活動、性行為,或將他們作為色情表演、色情題材的對象。依據兒童及少年性剝削防制條例(以下簡稱「兒少性剝削防制條例」)規定,兒少性剝削行為分為以下 4 種類型:

1. 使兒童或少年進行有對價的性交或猥褻行為。

2. 利用兒童或少年進行性交或猥褻的行為,以供人觀覽。

3. 拍攝、製造、重製、持有、散布、播送、交付、公然陳列、販賣或支付對價觀覽兒童或少年的性影像,或與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的圖畫、語音或其他物品。

4. 使兒童或少年坐檯陪酒,或從事涉及色情的伴遊、伴唱、伴舞等類似行為。

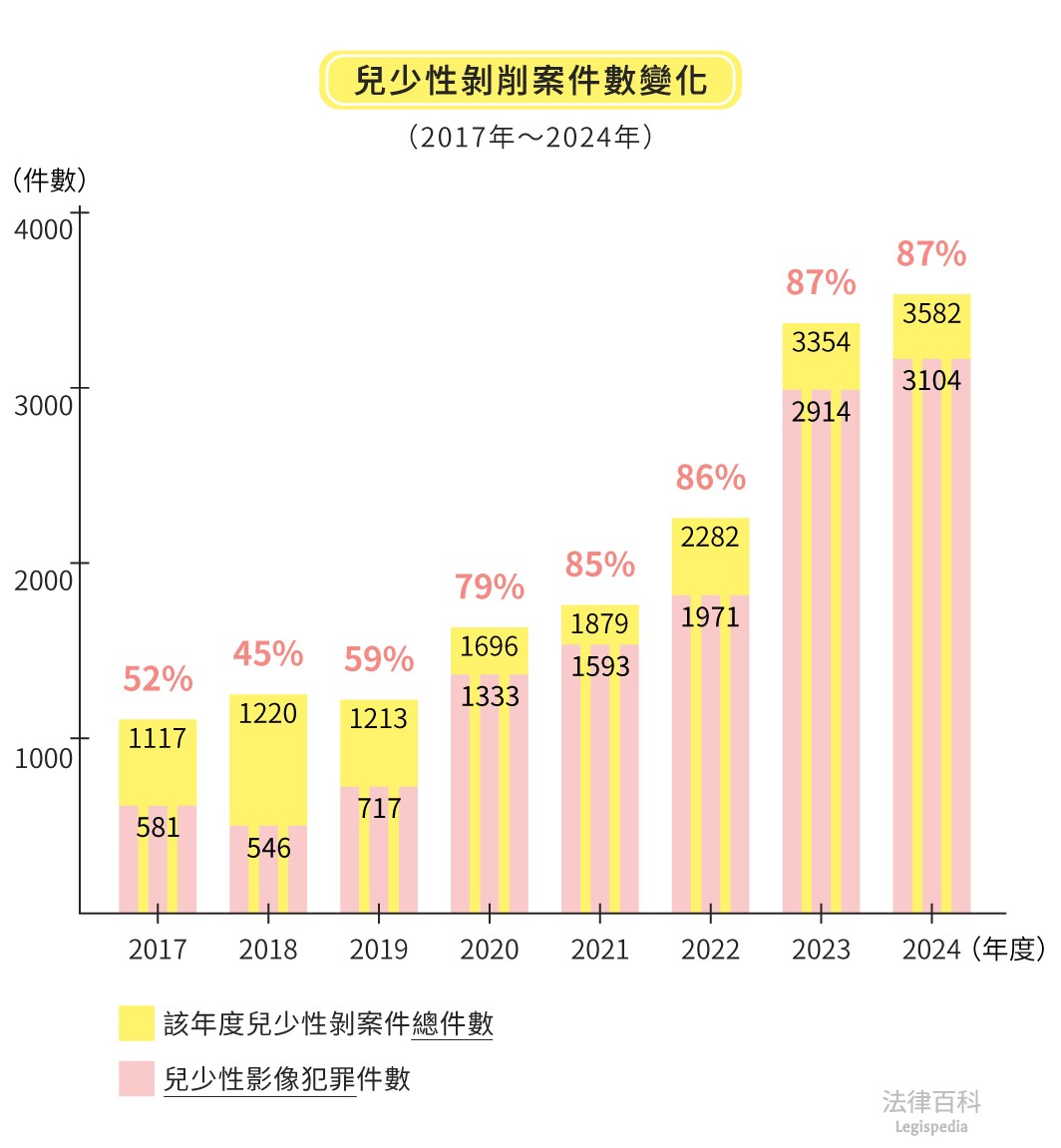

根據衛生福利部的統計,近年兒少性剝案件大幅上升,其中「兒少性影像犯罪」的比例最高。2017 年,全臺通報 1,117 件兒少性剝削案件,其中 581 件(52%)涉及兒少性影像;然而到了 2024 年,案件數增加至 3,582 件,其中兒少性影像案件占 3,104 件(87%),顯示兒少性影像犯罪已成為當前兒少性剝削最主要型態。(見圖1)

圖1:兒少性剝削案件數變化。法律百科提供

根據相關研究,近年來兒少性影像犯罪日益嚴重,與網路與社群媒體的普及具有高度相關性。網路的匿名性讓犯罪者可以輕易偽裝身分,透過線上遊戲或社群平臺與兒童、青少年互動;而一旦犯罪者取得或製作兒少性影像,這些內容便會被快速傳播及下載。網路的進步增加了不肖人士犯罪的機會,使得尚未具備足夠判斷能力的兒少,更容易曝露於性剝削的風險之下。

此外,兒少性影像犯罪發展成跨國界、具有組織性的集體犯罪。根據南韓「N 號房事件」,乃至國內的「創意私房」、「SCP 社群」等案件的犯罪事實,可以大致歸納出以下的犯罪階段:

加害人會先透過性交易、網路交友、高薪兼職等方式,偷拍或引誘兒少自拍裸露身體隱私部位、如廁、沐浴,甚至是從事性交、猥褻行為的影像。一旦得手後,他們便會拿這些影像勒索、威脅兒少被害人,要求他們提供更多的性影像,否則就要將已持有的影像外流。為了確保影像的「原創性」和「真實性」,有些加害人會要求被害人身著學校制服,或手持身分證、學生證進行拍攝,以提高影像販售的「價值」。

除了真實影像,也可能運用生成式 AI 或深度偽造(Deepfake)技術,將兒少的肖像合成在他人或虛擬的裸體上,製作不實的性影像。

在取得兒少性影像後,加害人們通常會利用會員制網路論壇或通訊群組進行交易,以確保犯罪行為的隱密性。

舉例來說,「創意私房」是採會員分級模式的論壇,只有繳交高額入會費的會員,才能取得瀏覽與購買非法性影像權限。為防止影像外流而遭到檢警追緝,論壇會在非法性影像上加上浮水印,一旦發現外流,管理者即可追查並懲罰違規會員,藉此維繫整個犯罪鏈的穩定運作。

而「SCP 群組」則是在通訊軟體 Telegram 創立「外群」及「裏群」:前者用於對外招募新會員,後者則是資深會員的專屬群組。該群組最初的運作方式,是要求會員上傳自己持有的兒少性影像供其他會員下載,以此換取的「點數」可購買他人上傳的影像,後來轉而使用加密貨幣「泰達幣」兌換儲值金進行交易。

為了吸引他人購買,這些加害人往往會將被害人的個人資料(例如社群帳號、就讀學校等)與影像「捆包」販售,使被害人持續暴露在被騷擾與侵害的風險之中。

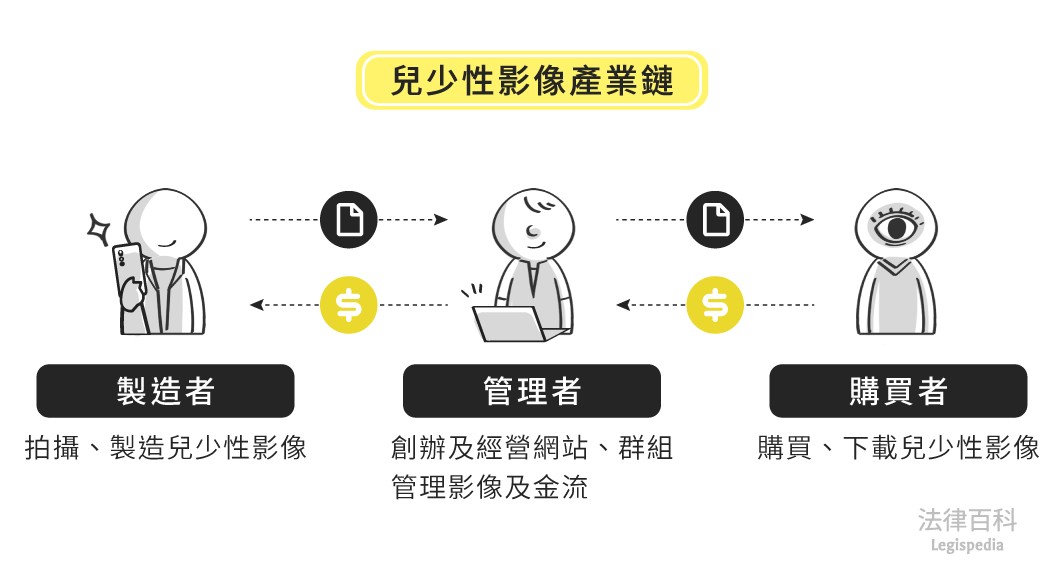

如果將「創意私房」、「SCP 群組」等牟利性組織的成員,理解為兒少性影像市場的「供給端」,驅動整個黑暗產業鏈的「需求端」,就是潛藏在網路背後、數量龐大的購買者。一旦兒少性影像遭到散布,這些影像將被反覆購買、下載並儲存在數以萬計的數位裝置上,使得影像難以完全被下架或清除。

圖2:兒少性影像產業鏈。法律百科提供

在現行法律制度下,針對性影像犯罪的刑事處罰,大致可以依據被害人的身分來區分適用的法律。若被害人是成人,所適用的是刑法「妨害性隱私及不實性影像罪章」。礙於本文篇幅限制,此部分聚焦討論兒童與少年被害的情形。

而前文提及將兒少的肖像合成在他人或虛擬的性影像上,則會適用刑法「不實性影像罪」,並依據兒童及少年權益保障法的規定,刑責會加重 1/2。若涉及的是兒少的真實性影像,相關犯罪通常會依兒少性剝削防制條例處理。以下將介紹各類兒少性影像犯罪行為的法律責任:

拍攝、製造或無正當理由重製兒少性影像,可處 1 年以上、7 年以下有期徒刑,得併科新臺幣(下同)10 萬~100 萬元罰金。如果行為人有招募、引誘、容留、媒介、協助兒少被拍攝或自行拍攝性影像,法定刑會調高至 3 年以上、10 年以下有期徒刑,得併科 300 萬元以下罰金。

如果行為人是以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術等「違反本人意願的方法」拍攝、製造、無正當理由重製,或使兒少自行拍攝、重製性影像,則可處7年以上有期徒刑,得併科 500 萬元以下罰金。需要特別注意的是,有最高法院判決認為,在兒少不知情的狀況下進行偷拍,也屬於此處所指的「違反本人意願的方法」。

此外,如果是出於營利的意圖從事以上犯罪,刑責會再加重 1/2。

散布、播送、交付、公開陳列,或是以其他方法讓人觀覽、聽聞兒少性影像,可處 1年以上、7 年以下有期徒刑,得併科 500 萬元以下罰金。即便尚未將影像散布出去,只要是基於這些目的而持有兒少性影像,也可處 6 個月以上、5 年以下有期徒刑,得併科 300 萬元以下罰金。

同樣地,行為人若出於營利目的而犯罪,刑責會再加重 1/2。

即便沒有散布行為,單純持有兒少性影像就屬於犯罪行為,可處3年以下有期徒刑、拘役,得併科 6 萬~60 萬元罰金。如果是用購買的方式持有兒少性影像,法定刑會提高至 1 年以上、7 年以下有期徒刑,得併科 10 萬~100 萬元罰金。在創意私房事件之後,這樣的處罰規定形同將兒少性影像的「使用者」納入處罰,意在嚴懲開啟市場需求的人,降低供給方的動機。

如果行為人散布的影像及相關內容涉及兒少的個人資料,例如截圖被害人的臉部、身體特徵畫面,或標註被害人的姓名、就讀學校等資訊,導致被害人的身分足以被識別出來,這樣的行為還會構成個人資料保護法的「非法利用他人個資罪」,最高可處 5 年以下有期徒刑、併科 100 萬元罰金。

如果行為人不僅製作、散布或購買兒少性影像,還進一步發起或參與類似「SCP 社群」這樣的「犯罪組織」,則可能另外構成「主持指揮犯罪組織罪」或「參與犯罪組織罪」。

需要留意的是,非法性影像論壇或群組的會員,付費註冊、上傳或下載兒少性影像,事實上確實維繫了論壇或群組的運作,但這些行為並不一定構成本法所稱的「參與犯罪組織罪」。法院在判斷是否成立此罪時,會審酌行為人主觀上是否有與其他管理層成員共同營利而散布兒少性影像的犯意;客觀上,是否分擔組織的經營事務(例如刪除群組內不當訊息、核對會員儲值金額),或從中收取佣金等利益。

兒少性剝削防制條例歷經多次修正,最近一次修法是在 2024 年 7 月,其中最受到矚目的「支付對價持有兒少影像罪」的規定,並將「無正當理由持有兒少性影像罪」的刑度,由原本最高 1 年以下有期徒刑、30 萬元罰金,提高為 3 年以下有期徒刑、拘役,得併科 6 萬至 60 萬元罰金。修法理由指出,此修正是為了嚇阻購買與持有兒少性影像的行為,進而減少兒少性影像犯罪產業的發展空間。

對此,國立政治大學法律系黃士軒教授受訪時指出,過去兒少性剝削防制條例的處罰重點大多集中在「製作」或「散布」兒少性影像;如今行為人購買、下載並儲存兒少性影像,即使沒有進一步散布,也會受到刑事處罰。然而,這樣的規範是否讓刑罰介入過於提前,可能存在爭議。黃士軒教授表示,可以理解立法者可能試圖運用經濟學的概念,透過嚴厲處罰兒少性影像的購買者來切斷市場需求,但若要動用刑罰,仍需要有更具體、充分的理由。

黃士軒教授舉德國為例,德國立法之所以處罰持有,理由之一是認為觀看兒少性影像可能引發模仿效應,進而導致兒少遭受實際上的性剝削。換句話說,處罰單純持有的行為,並非僅僅停留在「保護兒少」的抽象目的,而是為了避免觀看後可能造成他人模仿的風險。在此脈絡下,對持有行為加以處罰,說理上可能比較合理。

然而,在網路下載或是觀看兒少色情內容,是否必然會導向現實生活中對於兒少的性侵害行為,或與性侵害犯罪有直接、密切的因果關聯,仍有待更明確的統計與實證研究支持。黃士軒教授表示:「如果單純從『禁止慾望』作為處罰的理由,是一件很奇怪的事情。因為法律無法禁止人腦袋裡產生的想法或慾望,只要他沒有付諸實行,其實就沒有處罰的理由。例如,今天有一個人站在你面前,一本正經地談論宗教或政治,但他同時想著要和小孩做性方面的活動,我們也無法處罰他,因為他還只是在腦中想像而已。」

若缺乏明確因果關聯與實證基礎的情況下,將國家啟動刑罰的時點提前,甚至對行為人課予相當程度的刑責,是否具備正當性和合理性,的確是值得深思的問題。

除了相關法律的修正外,檢察官在偵辦性影像相關犯罪時,同樣面臨許多挑戰。臺北地檢署婦幼專組蕭永昌檢察官表示,在蒐集被告犯罪證據時,檢察官必須親自勘驗被告手機、電腦、硬碟等設備中,成千上萬的照片與影片,確認是否涉及性影像,並逐一撰寫勘驗筆錄。此外,還必須勘驗被告的瀏覽紀錄與使用的網站,確認影像是否曾被上傳或外流。隨著社交軟體的普及,案件往往還會牽涉到社群平臺、群組等管道,檢察官需要留意的細節更多,對司法資源造成極大的消耗。

另一方面,以「創意私房」為例,即便會員只是單純持有非法性影像,一個帳號持有的性影像可能涉及數十、數百名被害人。檢察官必須花費大量心力,逐一找到、通知遍布全臺的被害人進行詢問。對被害人而言,最大的困境在於,這類案件沒有確定追訴的終點,因為一旦性影像被上傳,就可能持續被外流、下載。只要仍有人持有影像,被害人就可能被迫一再面對調查與訴訟,反覆經歷創傷,導致被害人難以走出陰影。

當今社會普遍將兒童與少年視為「脆弱」、「純真」、「不成熟」而需要受到特別保護的群體。從歷年兒童及少年福利與權益保障法、兒少性剝削防制條例、刑法的修正,到電視、電影及遊戲的分級制度,都可以看出立法者試圖為兒少建構一個「淨化的環境」,以隔絕成人世界影響與潛在的侵害風險。這個觀點雖然相當直覺,但除了法律規範以外,我們需要思考的可能更多。

兒少性剝削防制條例的前身為「兒童及少年性交易防制條例」(以下簡稱「兒少性交易防制條例」),於 1995 年 8 月公布施行。當時的立法背景是為了防制雛妓及伴隨的人口買賣、迫害等問題。然而,有鑑於兒少性交易防制條例的規範範圍,已經擴及到兒少性影像犯罪等與性交易無直接關係的侵害行為;此外,「性交易」一詞帶有雙方基於自主意願、處於平等關係的意涵,可能忽略了兒少在此類行為下遭受剝削的處境,因此在 2015 年進行全面修法,並更名為兒少性剝削防制條例。

兒少性剝削防制條例開宗明義指出,其立法目的是為了「防制兒童及少年遭受任何形式之性剝削,保護其身心健全發展」。關於該條例所欲保護的「法益」,有學者認為並不是兒少個人的「性自主法益」,而是整體社會對於性的「善良風俗」與「道德秩序」(或稱為「性風俗法益」)。綜觀其他規範或實務見解,例如刑法與未滿 16 歲之未成年人性交、猥褻的處罰規定,或釋字第 617 號解釋對「兒童色情物品」與「猥褻物品」的區分,都隱含著社會將兒少「去性化」的態度,以及對於兒少「純潔形象」的集體想像與期待。

然而,這樣的思考方向,是否暗示了「性是汙穢的,小孩不應該接觸」?對於兒少應當「純潔、盡可能遠離性」的預設,並期待他們一成年便能自然理解「性」的想法,是否忽略了成長的真實樣貌?現行法律強調對於兒少的多方保護,但或許我們也可以思考:兒少在成長過程當中,需要逐漸透過生命經驗、性教育、性別平等教育,建立對於性的認識,進而發展出個人對於性自主、身體自主的意識。在「保護」兒少的彼端,是否須正視兒少也有可能如同成人——基於尋求支持、表達情感,而「同意」交出自身的性影像,或與他人從事肢體上的親密接觸?

事實上,衛生福利部曾針對散布兒少性影像案件進行分析,其中遭到散布的性影像,有高達 46% 來自於兒少自拍所產生。隨著科技發達、網路資源豐富,讓兒少對於性愛可能更加早熟、開放,兒少選擇交付或配合拍攝性影像,並非全然如大人想像中的「傻傻地被騙」,行為背後的動機及成因更加複雜。法律是否僅採取「保護兒少健全發展」的單一視角,或考慮到兒少身心與性自主的成長歷程加以調整,使得兒少在涉及「性」的討論,不只是居於「受害者」的角色,而更具有能動性,是值得深思的議題。

從醫學角度而言,若戀童癖還不到「戀童癖『症』」的疾病程度,有戀童癖者不會因此而有人際、社會功能減損,仍可以維持正常的社會、人際及婚姻關係;僅有當戀童癖進而衍生出傷害兒童的行為時,才會被認定為戀童癖症,而屬於有需要治療的精神疾病。

根據國外研究,在兒少性剝削犯罪者中,約有 30%~60% 的行為人為戀童癖症者,而臺灣在此方面尚未有相關研究,是值得重視的未盡之處。不過在社會大眾的討論當中,對於產製或購買兒少性影像之人的撻伐常常帶有以「煉銅癖」(為免出現「戀童」關鍵字而被社群軟體屏蔽的諧音)稱之,且多有指責這類性癖是心理變態,甚至直接冠上精神疾病等輿論。但要注意的是,縱使侵害兒少的行為人被診斷出有戀童癖症,在他的辨識能力與識別能力沒有因為疾病而完全欠缺的情況下,仍需要面臨相應的刑責與接受治療。

此外,有戀童癖或戀童癖症的人,未必就會實際從事兒少性剝削犯罪;拍攝、製造或持有兒少性影像的人,也不一定具有戀童癖或戀童癖症。根據相關研究,兒少性影像犯罪者的犯罪動機其實相當複雜、多元,除了「滿足性慾」外,加害人也可能出於追求對於被害人的控制或支配慾望;或是意圖藉由拍攝、製造兒少性影像獲取經濟利益,也可能基於與被害人過去的情感關係,透過性影像犯罪實施報復。

倘若社會大眾輕易將未達到疾病程度的戀童癖,以及診斷為精神疾病的戀童癖症與侵害兒少者畫上等號,這樣的氛圍可能有標籤化、污名化精神疾病患者的風險,導致人們對於精神疾患等同於「危險」、「暴力」的印象持續加深,可能讓有需要的患者害怕就醫、尋求協助。在討論或甚至譴責兒少性剝削犯罪行為的同時,仍須注意避免對於精神疾病患者的誤解。

兒少性剝削條例新近修法中,對拍攝製造兒少性影像者新增了強制治療的規定。不過,強制治療相對應的資源是否充足,仍是待解難題。此外,強制治療也曾產生是否違憲的爭議,並經過司法院釋字第 799 號解釋,雖有相關修法,但是否能弭平爭議,認為強制治療毫無問題,仍有待觀察。而且鑑於戀童癖症等精神疾患並非兒少性剝削犯罪的唯一原因,仍須思考如何從其他面向遏止兒少性剝削。

紐約大學史登商學院教授 Jonathan Haidt 在《失控的焦慮時代》一書指出,當代家長在現實世界過度保護孩子,卻在虛擬世界保護不足。隨著兒少使用手機與網路的普及,如何協助兒少建立網路安全意識,培養辨識危險與即時求助的能力,已是不容忽視的課題。

2024 年 7 月,衛生福利部針對 18 歲至 74 歲的民眾進行數位性別暴力問卷調查。調查指出,國人遭受數位性別暴力的「終生盛行率」高達 59.4%,其中「影像性暴力」為 10.4%,包括未經同意取得性影像、遭到威脅散布、未經同意散布,以及肖像被合成或換臉製作成不實性影像。調查也發現,受害情境最常發生在即時通訊軟體與社群軟體,其次是交友軟體、電玩遊戲,這與兒少性影像犯罪的相關研究結果高度一致。此數據顯示,不論是兒少或成年人,在社群與交友軟體等數位環境中,都可能淪為性暴力的受害者。

在虛擬世界中,人與人之間更容易快速建立連結。隔著螢幕的文字或語音互動,讓我們不知不覺將期待與情感投射在對方身上,因而逐漸卸下戒心。這樣短暫而強烈的親近感,如同黑暗裡的一盞燈光,或許能為孤獨的人帶來片刻的慰藉;然而,這道光卻也可能我們引領我們一步一步走向數位性暴力的深淵。一旦性影像被製作或外流,法律只能在事後介入,無法抹去已經造成的傷害。或許更根本的解方,是從小培養性別與網路安全意識,讓每個人都具備防衛及自救能力。

另一方面,儘管近年來政府機關、民間團體大力宣導,但每當有發生性影像外流事件時,網路上仍會出現「求上車」的言論。此外,雖然主管機關可以透過封鎖網站、要求網路平臺業者下架影像等方式,防止非法性影像繼續遭到散布,但有心人士仍可能另建新網站或群組,繼續實施數位性暴力行為。這樣的情況顯示,仍需要持續與大眾反覆溝通——散布、持有,甚至拍攝、製作非法性影像,並非單純滿足個人的好奇心或慾望,這些行為不僅構成犯罪,更是會對他人的生命帶來無法抹滅的傷痕。

兒少性影像犯罪議題牽涉到法律、教育、社會工作、醫療等面向,需要從多方入手才有改變的可能。期待有一天,我們的社會能讓每一朵雛菊都能自由、快樂,無所畏懼地在風中昂然綻放。

本文由法律百科授權提供

最新more>

- 切斷俄國財源 英國與歐洲盟友討論加強查扣「影子艦隊」油輪

- 英外交部前「捕鼠大臣」走了 昔日「對頭」也哀悼

- 駁斥四年千億美元採購助關稅談判!農業部澄清:農訪團行之有年 業者視需求自行採購

- 痛批割頸案法官判太輕「簡直逼被害家屬去死」 郁方:惡魔長大變大惡魔

- 被無視…南韓16歲男爆砍3人「母為救女斷指毀容」 5萬人怒:嚴懲少年犯

- 「小年夜最狂」掃街行程 賴苡任明(15日)凌晨士林夜市「流氓熱炒」起跑

- 綠猛攻李四川弟涉環保蟑螂案 郭音蘭反嗆綠營內才盤根錯節家族弊端

- 非隨機犯案!宜蘭包裹爆炸「疑嫌犯親送到家門」 內含火藥與機械裝置

- 更新/ 連假首日路況大致正常 小年夜留意九處「易塞路段」建議南向下午出發

- 盧比歐傳遞美歐團結訊息「美國永遠都是歐洲之子」

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 【新聞切片】新北割頸案輕判且最快2年可假釋 「殺人判得比貪污輕」誰在家屬心口插刀?

- 炎亞綸自爆「飛輪海」成員摸他下體性騷 恥辱陰影深埋心中19年

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 學霸兒販毒重判、1.2億遭扣!母「住豪宅、忙轉錢」本尊曝光

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺

- 四叉貓再爆李四川「惡霸家族」猛料 姪子工地潑漆、車放2把武士刀

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價