快訊

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

- 死囚拖21年不槍決!鄭武松幹掉前妻和工頭曾「一心求死」 聲請釋憲被打臉

- 美1月核心CPI降至近5年最低 聯準會降息機率再增

- 慕尼黑安全會議登場 盧比歐王毅場邊會談

- 快訊/美再斡旋新一輪俄烏談判 2/17瑞士日內瓦登場

- 狂打裝傻牌!心腹「Matzka岳父」一肩扛收押 高金素梅涉3大弊案辯「不知情」

- 夏季高峰將至、美伊緊張 OPEC+擬4月恢復增產

- vivo X300 Pro 掌鏡新春微電影《新年那些小情緒》溫情上映

- 漢田生技攜手明聖國小啟動地方創生結盟

- Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒

- 未雨綢繆?衛星照片顯示伊朗已強化核設施結構

- 兩岸條例2004年修法前未要求單一戶籍 梁文傑指對岸「證明」李貞秀1993年除籍「難以採信」

- 對美直接投資2500億美元 台積電到底占多少?龔明鑫:由企業自行公布

- 美國保健食品市占5成 關稅降至10% 龔明鑫:對消費者是好消息

- 高金素梅100萬交保!涉3大弊案赴「天下第一庭」應訊3小時

- 割頸案家屬開撕法官全文!乾哥PO照「最美風景」 楊爸慟揭:我兒躺擔架等急救

- 未來5年對美能源採購444億美元 龔明鑫:目標2029年美國天然氣占比提高到25%

- 泰代理總理:為泰黨同意加入聯合政府 持續邀請其他黨合作

- IFRS 17上路、金控雙雄1月獲利出爐! 富邦金0.72元、國泰金0.99元

- 升幅破紀錄!主計總處上調今年經濟成長至7.71% 台美協定簽署「經貿環境趨穩」

【專訪】94歲出版大時代的情書 《茶金》兒女分享家族動人故事

2025-02-01 09:00 / 作者 陳玠婷

給客人用的烏心石木梯經修復後恢復原貌,每天光線不同美景也不同,廖惠慶十分喜歡這個角落。廖瑞祥攝

台灣是什麼樣的國家?這個世紀問題,毫無疑問地,許多人都能清楚說出自己的見解,回頭再看,台灣這數百年來從小島、殖民地到國家,幾經轉變,集結各方族群之智譜寫獨一無二的歷史,每一個年代的興起衰弱,都有其精彩必要存在之處,就像戲劇《茶金》雖以新竹北埔「茶虎」姜阿新經商興衰過程為主軸,其實背後乘載台灣20世紀中期的樣貌,那年代的破碎、刻苦、意志、踏實與真誠都融入我們的基因當中,叫台灣人有底氣繼續書寫接下來的故事。1964年,姜阿新的茶金跌成茶狗屎,經營失敗負債累累,宣告破產結束30年輝煌歷史,不得已將姜阿新洋樓抵押給銀行,直到2012年才買回來。這些過程,對姜阿新的女婿廖運潘來說,可說是生命中不可承受之重,透過書寫、口述,常讓兒女心疼落淚。近日,女兒廖惠慶與女婿黃雍熙受訪,從洋樓的故事講到廖運潘重返北埔的心境,真切動人。

戲劇《茶金》原型人物姜阿新,在1930年代起從新竹北埔生意逐步打通拓展到國際,姜阿新洋樓融合中西元素,處處考究至今仍是台灣獨一無二的建築。廖瑞祥攝

北埔老街仍是北埔鄉最熱鬧的街區,從台3線轉進老街,三五步就遇到一幢百年建築,這其中,國定古蹟「金廣福公館」與「天水堂」,縣定古蹟「姜阿新洋樓」和「北埔慈天宮」連成一線,而這4幢古蹟建築,正是姜阿新家族在北埔開墾興盛的證明。

講起祖輩的故事,廖惠慶溫溫地笑了。她是姜阿新的孫女,母親是姜阿新的獨生女姜麗芝,入贅姜家的父親廖運潘則是姜阿新的事業左右手,也是《茶金歲月》、《生徒年代–生徒年代–茶金歲月前傳》的作者。

《茶金》劇情改編自廖運潘的《茶金歲月》一書,姜阿新在1930年代崛起,逝世於1980年代,這50年來他推動最新設備的紅茶製造廠,成全台最大茶廠,賣出價值百斤千元高級台灣茶,創造驚人的茶經濟。

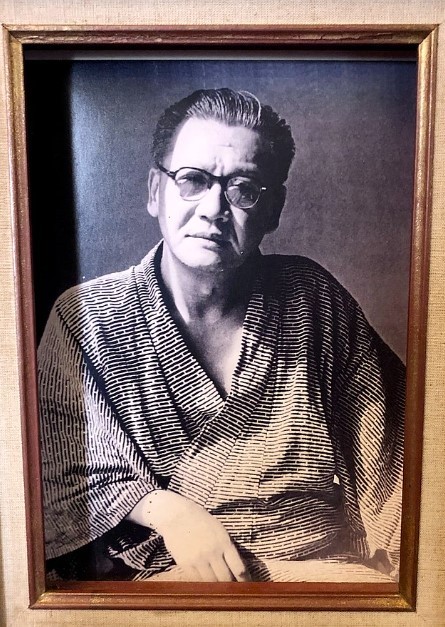

「茶虎」姜阿新生於日治時期,也曾赴日本明治大學念書,個性浪漫又具冒險性。陳玠婷攝

而廖運潘是姜阿新的入贅女婿,是桃園觀音鄉雜貨舖之子,二次世界大戰被徵召當少年兵,爾後台大經濟系畢業到台灣銀行工作,與姜麗芝自由戀愛後入贅姜家,遂成姜阿新事業的左右手。

姜阿新與廖運潘翁婿兩一個為人海派眼界廣、樂善好施,另一人細心縝密、善於解困,廖惠慶很為父親驕傲,「我父親很愛我母親,也很愛祖父,他知道製茶不是好路,但他被祖父想把台灣茶賣到全世界的願景打動,所以傾盡全力幫忙,像是造林、洋菇乾,都是他自己研讀書籍推動的事業。」

姜阿新與廖運潘在永光茶廠合影。廖惠慶提供

廖惠慶說姜阿新洋樓和一旁祖宅的故事,可從祖父用的水晶菸灰缸,和堂姊在前廳跳格子,一路講到二次大戰後、國民政府遷台政經局勢鉅變,茶金從茶土,再變成茶狗屎,祖父名下的永光公司宣布破產,土地變賣,洋樓抵押被銀行收走、50年後(2012年),四散各地的家人傾力為父母買回洋樓,以及修復樓房時許多家具物件失而復得。這裡可說是她一生的起點,裝載充滿與家人親密回憶的地方,現在能夠和先生黃雍熙藉「姜阿新教育基金會」再回到這裡為民眾導覽故事,整個過程既奇幻又感恩。

黃雍熙雖未在姜阿新洋樓住過,但他對岳父廖運潘充滿敬佩,對洋樓歷史如數家珍。他說,由於姜阿新洋樓建造主要是用來招待國內外客人,同時也是姜阿新住所,因此,室內裝飾展現恰如其分力道,過重失了生活氣,過輕則輕浮不宜。

在實用與美觀的設計前提下,姜阿新委託年輕建築師彭玉理,要求北埔的工藝師們跳脫中西古典工法,將自己的浪漫與冒險性格發揮極大化。譬如外觀是溫暖質地的唭哩岸石,運用斬石子技法砌成石造牆,用以半圓拱、凸窗、泥塑勳章、色石製的貝殼捲草圖樣裝飾;一樓接待客人的主客廳裡裝有西洋壁爐,上方掛姜阿新筆墨寫唐朝詩人劉禹錫《陋室銘》,藉此勉勵自己和子孫,即使面對困境,仍要保持悠然自持的心境等等。

隨著黃雍熙講解,逐步看懂這座洋房如何運用水泥、檜木、香杉等珍貴木頭施展魔法,講究採光讓房間與客用烏心石樓梯更溫潤質厚,摸一摸,不費一根釘子,完美詮釋鑲嵌工法;天花板上的異木鑲嵌幾何圖雕花,原來是「福祿壽喜」吉祥寓意。

二樓天花板與隔間木雕是幾何圖型,藏有福祿壽喜吉祥寓意,此處是接待室。廖瑞祥攝

廖惠慶在2樓戶外陽台上留影,這裡是家人喜愛聚在一起聊天的地方。後方是小時候與親戚們住的老宅。廖瑞祥攝

廖惠慶回憶,祖母(姜阿新妻子詹蒜妹)在洋樓花園裡種了橄欖樹、番龍眼樹、水梨樹等,祖父洋樓書房外另有座小花園和水池,上方爬藤植物生氣盎然,她回憶,小時候調皮,會爬樹,會偷穿祖父的日式浴衣扮家家酒,把長長的袖子當戲曲水袖,甩起來唱黃梅調,一樓後方的彩色磁磚廁所,有她和姊姊講鬼故事的記憶,「下雨天不能出去玩,就坐在窗台上看雨吧,那時在家不會無聊。」

她也說,家裡偶爾會開音樂會、招待外國人,但祖母、母親姜麗芝在私下生活起居從不鋪張浪費,洋樓旁的古厝布置簡約大方,做客家湯圓時磨米殺雞樣樣自己來,飲用水都捨不得隨便倒掉,「我從不覺得自己和其他孩子有什麼不同,大概到小學二年級吧,才隱隱約約發現家裡和外面有一些不一樣,譬如當時我們在家有木屐穿,但外面小孩赤腳沒有穿鞋……」至於教養上,祖父母與父母親管教孩子相當嚴格,不寵溺,把後輩教得堅韌公正,樂觀知足,謙虛寬和,無論自身狀況如何也要對需要幫助的人伸出援手。

洋樓一樓展示櫃裡,擺滿姜家當時生活所用器具,右邊的水晶菸灰缸,是姜阿新所用。廖瑞祥攝

比起祖父母,廖惠慶對父母的觀察很更深刻,尤其是1964年祖父公司破產,隔年舉家搬到台北的日子。

那年廖惠慶9歲,懵懂之間跟著家人搬遷,租過永和、廈門街、天母石牌房子,再加上祖母與母親接連罹癌,窮到借錢看病,「我父親到台北時才37歲,為了養家身兼數職,當國中教師、相框工廠、鍋爐酸洗、翻譯日本書籍,看書學習調配工業化學清洗劑,」後來成立台灣理光化學品牌和化學廠,數十年後還清姜阿新民間債務才卸下心頭重擔。

姜家全家福之一,廖惠慶指著照片中的自己。廖瑞祥攝

她心疼地說,父母親從不會喊苦,在台北卻幫人繡學號,車電視覆布,當日文秘書,省吃儉用沒有先幫家裡買冰箱、電視,先買台立式二手鋼琴,每天給她2張車票去同學家借鋼琴,堅信栽培孩子比過得舒適更重要,所以她才能實現目標成為一名鋼琴家,「他們不會讓我們擔心,我跟大姊出社會賺錢也不會叫我們拿錢回家,想想,我是在他寫《想到什麼就寫什麼》才知道他過得這麼苦,原來他這麼老了還在還債。」

原來,廖運潘與姜麗芝年輕時忙於家計,直到廖惠慶結婚生孩子後,她才有機會聽父親說故事,「他講好多喔,觀音鬼故事,在北埔認識的人啊,很生動,很多畫面細節像藏在抽屜一樣,一拉開都跑出來了。」

廖惠慶悄悄透露,父母感情好,從不吵架,但他發現父親脾氣不好,因為個性內斂才沒對外展現,靠古典樂和文學度過難熬的日子,「我父親有滿腹才華,以前的同學都是台鹽、台銀高層,但他這麼年輕就歷經變故,可以說是一生不得志吧,常常酒後唸著要把洋樓買回來,我想,他在為祖父不甘心吧。」

不過,她語帶感恩地說,祖父母、父母為人好善,有好人緣,窮困時雖有人避之唯恐不及,但也有許多貴人相助,家裡時常有人來拜訪,她認為,那是手足能在身心健康成長的珍貴禮物。

廖惠慶一直把父親想買回姜阿新洋樓的心願放在心上,不過,每當家人向父母親提出「要不要回洋樓看看」都被拒絕,畢竟對父母親來說,北埔和洋樓有太多沉重的回憶。另外,由於洋樓當初抵押到合作金庫,銀行承租給新光銀行少東吳東昇當招待所和倉庫,再加上全家四散各國,她從沒想過一家人竟有買回洋樓的一天,而且修復過程也極具戲劇化!

2012年3月,廖惠慶的姊妹們帶孩子從國外回台度假,父母親不敵孫子撒嬌攻勢才答應回北埔,一家人睽違50年,終於又在洋樓外合影紀念。

同年5月,她偶然聽親友提到,合作金庫決定拍賣姜阿新洋樓,一顆心立刻提起來,趕緊和家人討論商量,所有人一致決定要買回,耗費巨資在所不惜,「可是新光銀行擁有租方優先承購權,經濟條件上更具優勢,所以我們幾乎不可能買回洋樓,這該怎麼辦?我不想失去這個機會,」因此她親手寫信給吳東昇,講述姜阿新洋樓對家人們的意義,問「我們有沒有可能回來講自己的故事?」隨信附上一張小時候在洋樓拍攝的全家福,成功打動吳東昇放棄競標,幫助姜家買回洋樓。

廖惠慶感嘆地說,從得知消息到競標成功,只有短短幾個月的時間,「我在這幾個月得失心很重,心裡很忐忑,太想為家人買回來了!」

她記得,點交洋樓那天全家一起回來,祖母在庭院種的樹木被移走了,庫房甚至長出一棵樹,房子裡木頭腐爛,許多家具不見了,部分裝潢被更動過,幸好這些變化不妨礙全家開心流淚。

修復姜阿新洋樓是件大工程,由於洋樓在2001年登錄新竹縣定古蹟,光是研究技藝工法,尋找修復師就耗費許多時間與資源,廖惠慶笑說,有時候母親會催促她,開玩笑說不曉得有生之年是否能看見。

值得一提的是,當姜家買回洋樓的消息傳開後,原本不見的家具,竟在奇妙緣分之下找回來。

廖惠慶分享,有次她為荒野保護協會「搶救唭哩岸石」議題演講,台下有名聽眾在一個禮拜後買了一間二手房,屋主告訴這名聽眾,爸爸生前一直交代「家裡有一扇姜家的木門,」這名聽眾得知消息很高興,主動聯絡廖惠慶把門歸還,「那木門共有8扇,分別在家裡幾個地方,其中有2扇就在我母親臥房與起居室裡。」

黃雍熙手指的精緻木門,便是原本失蹤的8扇門其中2扇,找回來全仰賴貴人與緣分,得來不易。廖瑞祥攝

永光公司的茶葉罐,黃底搭綠色、紅色方罐是招牌模樣。廖瑞祥攝

還有,姜家當時離開北埔匆促,有教授在門口雜物堆裡,看到永光茶廠的黃綠方形茶罐,雖不是稀奇之物,但他想著總有一天有用,收藏起來,「後來教授把茶葉罐送來給我們,這份心意真的讓我們很感動,」除此之外,母親的古琴、實木桌椅家具,也一一找回,一家人協力把洋樓盡可能恢復原貌,2018年終於重新開放,由姜家三代成立的「姜阿新教育基金會」維護導覽,廖惠慶與黃雍熙擔任志工,為世人講述姜家故事。

姜麗芝的起居室,古琴也是失而復得的寶貝。廖瑞祥攝

廖惠慶分享,基金會承襲祖父家訓「讀有益書,行仁義事」,負責洋樓營運外,也會推廣茶文化、保存客家文化,在當地學校設立獎助學金,成立北管社團,好讓沒有上安親班的孩子也能在學校繼續受到照顧,她也說,人生是公平的,期望能延續家裡的善,讓社會更平和幸福。

最新more>

熱門more>

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 台南隨機殺人影片曝!足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

- 威力彩13.5億元獎落新北、新竹 「金雞」剛擦亮開出頭獎

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺