快訊

- 一天連三艘貨輪在荷姆茲海峽遇襲! 泰國輪起火燃燒3失蹤

- 【更新】掃公園10餘年!清潔婦冒名申請代賑工 女技士疑放水圖利遭搜索

- WBC》晉級還沒絕望美媒先揪戰犯 美國隊長賈吉入列

- 中國全國政協閉幕 王滬寧強調中共領導

- 【一文看懂】伊朗NOPO什麼來頭?精銳反恐部隊「營救人質、鎮壓抗議、保護領導人」

- 伊朗戰爭點燃航運漲價潮 MSC海運宣布16日起緊急加徵燃油附加費

- 台南火災!連燒7間鐵皮屋「2月才被毒駕撞」 機車行夫妻成焦屍

- 【更新】印股票換鈔票、假交易3年騙了5.3億 銀泰佶負責人林室融羈押禁見

- 遭蛇蠍女下毒誤傷「台灣小吃」!律師代澳洲男致歉:他們很開心能再來台灣

- 水價檢討遇上黑天鵝!漲價仍無時間表 台水董座:賣1度水虧逾3元 恐連虧4年

- 伊朗新領導人行蹤成謎 以伊官員:他雙腿被炸傷、黑衣特種部隊保護中

- 大阪鬧區「從馬路竄出」13公尺鐵柱 市府致歉:下水道施工意外

- 手指比「3」辯「OK」!藍委廖先翔父親收賄阻拆違建 更一審改判理由曝光

- 台股股王信驊收盤炸裂奔萬元 10檔千金股漲停、37檔千金股閃耀登場

- 慧榮 Embedded World展 大秀 AI 最佳化開機儲存與企業級方案

- 游智彬丟雞蛋影片曝光!驚險25秒「衝車陣擲蛋、8警撲上前壓制」

- 【更新】逃亡10年!「菲律賓販千萬毒品被關」 80歲毒梟今押解返台歸案

- 台股站上3萬5千點加持 前2月證交稅收、年增金額雙創新高

- 黃仁勳:AI是「五層蛋糕」 從電力到應用缺一不可、許多人都能分到蛋糕

- 禁忌之島!石油帝國「跳動的心臟」 為何美以不敢動伊朗這座島?

【跛腳性平三法2-1】MeToo燒出失靈的法令 6大疏漏待補才能保護被害人

2023-07-04 07:00 / 作者 洪敏隆

台灣#MeToo運動延燒,凸顯已實施多年的性平三法並未好好接住或保護被害人。示意圖,本報繪製

曾在一間軟體公司上班的霓霓(化名),長期遭遇公司主管性騷擾,從起初工作犯錯時道歉,被回說「道歉時要露胸部啊」的看似網路梗的種種言語騷擾,後來變本加厲,會用通訊軟體傳「至於妳甜甜的笑容是無價的,我恐怕無力償只能以身相許惹 >< 」、「來啊!正面上我啊」等訊息,種種的性騷擾讓原本因為上下從屬關係,難以抽身的霓霓選擇不再隱忍,向公司人資提出性騷擾申訴,沒想到卻是更大噩夢災難的開始。

霓霓見公司遲遲未回覆處理及調查情形,主動詢問人資主管:「這段時間為了避免接觸而不斷躲躲藏藏,感到身心疲憊,無法好好工作,明明做錯事情的不是我,我想詢問經營層,打算怎麼處理這件事情呢?謝謝。」後來老闆同意與她詳談,給予她兩條路選擇,一是自願離職會給予一筆獎勵金,二是選擇資遣,霓霓要求自願離職書上要註明「因遭受○○性騷擾」不被老闆接受,當場被轟出老闆辦公室,並要求她立刻離開公司,隔日再辦資遣手續。

然而,霓霓隔天到公司,門禁卡已被取消,被擋在門外的霓霓被人資告知,由於她工作有犯「重大過失」,是被解僱而非資遣,讓霓霓非常崩潰,因為理由是該年度最大專案的客戶客訴她無故臨時缺席會議,但是,那段時間正是因為遭受性騷擾,公司又不處理導致她身心俱疲,卻被以此當作工作的重大疏失而遭解僱。

霓霓向勞動局提出申訴,勞動局認定公司違法予以裁罰,她再向地方法院提出民事賠償,2021年地方法院判決該公司違反《性別工作平等法》,包括主管性騷擾、雇主違法解僱屬實,各自應負起60萬元民事賠償責任,約莫兩年的法律訴訟,終於還給霓霓公道,但是過程非常艱辛,經常夜不成眠,日常生活運作都受影響。

霓霓到現在遇到男生,仍然完全不知道如何相處,甚至在職場後來的工作遇到男性主管都會不斷發抖,讓身邊同事都感受到主動問「妳為什麼那麼害怕?」

提到那段歷程,她很想向「那時的自己」說聲感謝,謝謝「她」那時候的撐住跟堅持,也感謝當時很多人支持,「在我不斷溺水時,總有人把我撈起來」,她也想告訴所有類似遭遇的人:「你沒有做錯,信念大一點,痛苦會少一些!」

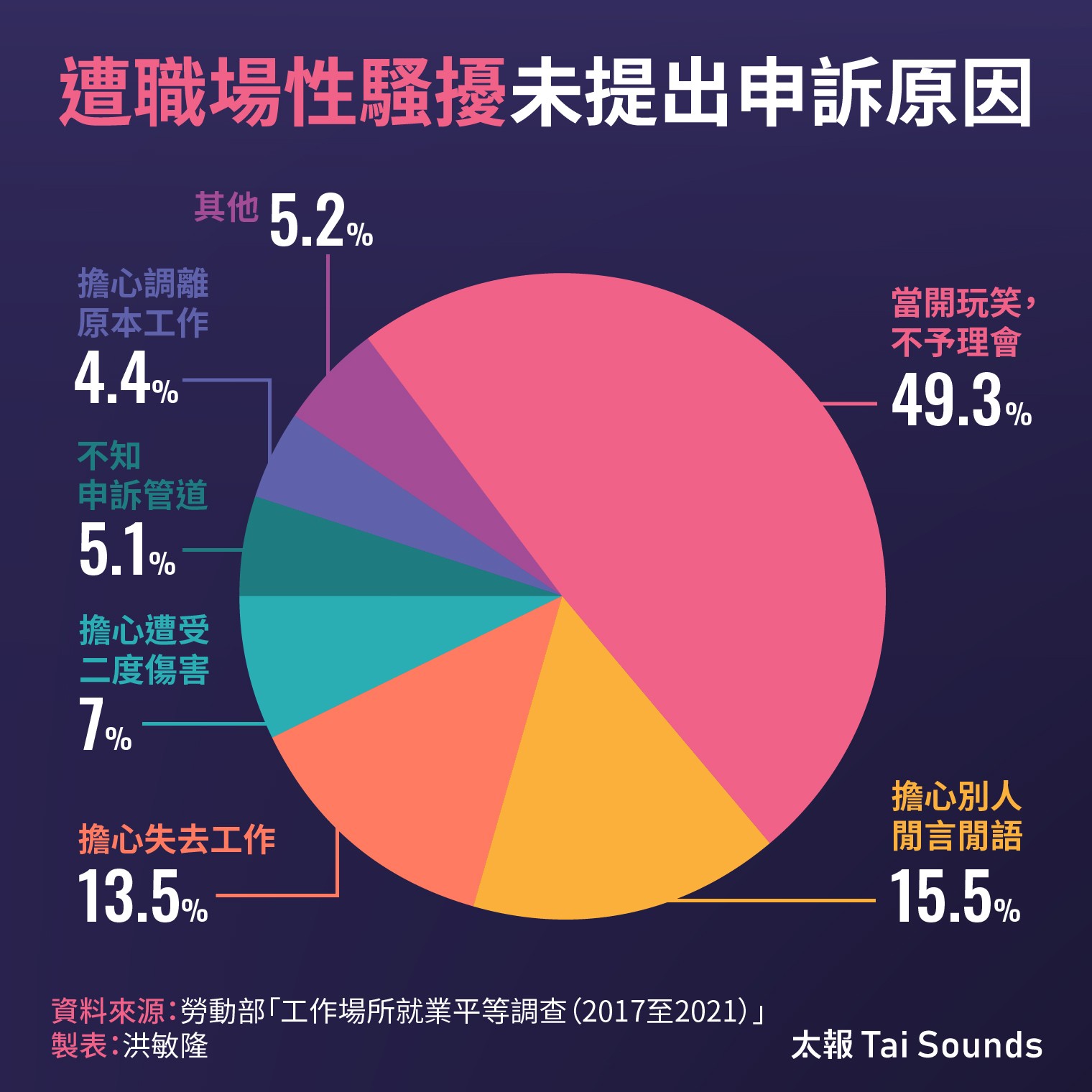

遭職場性騷擾未提出申訴原因

目前處理性騷擾的「性平三法」,分別是在校園的《性別教育平等法》(簡稱性平法)、職場的《性別工作平等法》(簡稱性工法),不在職場或學校場域發生的一般性騷擾,則有《性騷擾防治法》(簡稱性騷法)可提供民事、刑事及行政等三種救濟管道,其中2002年立法的《性工法》是性平三法最早立法,但相關的救濟與監管機制一直被婦團及學者專家認為是三法中最欠缺,也使得職場一直是性騷擾的「重災區」。

現況的《性工法》規定,員工規模 30 人以上之事業單位要訂定《性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法》,但至去年(2022)仍有11.5%沒有訂定,雖然規定公司「知悉」就要處理,完全依賴公司自治,數據也只能用「推估」,以勞動部2022年所做調查,有3.3%女性、1.3%男性員工曾受職場性騷擾,全台約有20萬受僱者在工作場所遭遇性騷,曾經申訴者卻只有2成。

「很多人都認為遇到性騷擾應該要勇敢,很多受害者也告訴我們『我也很想說這件事』,但是他們會顧慮的是想到帳單、房租還要繳,有多少籌碼可以跟有權勢的人對抗?」現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩指出許多性騷受害者面臨抉擇的處遇,擔心的是能否在職場混下去,尤其當對方是很有權勢的人,我要主張的事情甚至可能讓整個圈子都令人無法生存,像最近勇於揭發性騷經歷的藝人大牙,為何選擇隱忍多年就是這個原因。

黑人(中)遭女星大牙(左)、郭源元(右)指控性騷擾。翻攝臉書

根據勞動部所做2017至2021年的「工作場所就業平等調查」,職場性騷擾被害人未申訴比率達8成,不願申訴的主要原因是「被當作開玩笑,不予理會」,其次是擔心別人閒言閒語,擔心失去工作佔第三,其他還有擔心二度傷害、不知申訴管道、擔心調離原工作。

為什麼10個人有8個不願意站出來,9個人甚至選擇離開職場?婦女新知常務監事、律師莊喬汝分析3個原因,一是沒有安全感,沒辦法信任公司可以公正調查;二是被害人不知道如何找資源,沒錢也沒人;三是害怕被報復,因為行為人可能比自己有權勢或是接近老闆。

台灣#MeToo遍地開花,莊喬汝指出,被害人多得超乎想像,男生女生都會碰到這事,只是不敢講,顯示性平三法是有漏洞,導致被害人無路可走。

行政院目前提出性平三法會強化有效性、友善及可信賴等3個面向,包括加重處罰,防堵利用權勢性騷擾,簡化性騷擾申訴流程、檢討申覆機制,第一線受理人員必須重新接受性平教育,申訴委員會加入外部專業人員等。《太報》深入訪問婦團、學者專家,盤點6大現行法令疏漏,提出未來修法方向的建言。

《性平三法》的申訴流程。取自高雄市社會局簡報

目前《性騷法》申訴期間為自事件發生後1年內,如超過申訴期間者,受申訴單位得不受理,許多受害者當下無法反應,且可能需經過焦慮、沮喪等心理路程,當認知到遭受性騷、進一步提出申訴,往往都過了申訴期。

勵馨基金會執行長王玥好指出,該法當初訂定1年的時效期,是從證據保存思考,「時間越久,證據越難取得」,沒有申訴期限,反而會面臨司法制度挑戰,但可以研議是否比照民事侵權損害賠償追訴的兩年期限,且可以思考被害人如果是未成年,因為年齡越小、說的話越不被相信,恐懼會更深,可能要到成年才會為自己發聲,她贊成事發時是未成年者應沒有時效。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋說,從一些#MeToo案例來看,很多受害者可能在像是藝術界見習,會有老師、大老帶著他們在學校以外學習時藉故毛手毛腳,為什麼不敢講,就是想到自己投入一二十年學習藝術的成本,如果講就不用在這一行,很多人可能出道有了名聲,才有勇氣做這申訴,若能延長時效是好的。

《性平三法》性騷擾防治現況問題及修法建議方向

目前企業的申訴機制讓人難以信賴,根本原因是環境和職場文化仍不友善,被害人考量到隱私可能外洩、工作權不保和其他同事的眼光,常不敢提出申訴,導致調查流程徒有形式,欠缺實質保護效果,甚至很多主管人員誤解《性工法》是被害人申訴才要處理性平事件,顯示公司主管人員性別意識欠缺。

王玥好表示,台灣以中小企業及微型企業居多,很難比照大企業有經過相關訓練的人才,因此如能夠由主管機關設置第三方機制,至少讓中小型企業可以透過中立客觀機制調查,但是外部機制的問題是對組織內部情形的脈絡不是那麼清楚,建議可採折衷方式,以內部為主、外部為輔。

杜瑛秋也認為,中小企業沒有資源,如果官方能夠建立資料庫,借用外部專家調查是可行方式,建議可以建立性平人才庫,讓幾個企業採共聘方式。

福灣巧克力前董事長曾在2015年性騷擾實習生,事隔幾年時間因新聞報導曝光,引發民眾發動消費抵制,去年公部門也爆發原能會前主委謝曉星性騷擾部屬,這些都職場最高負責人性騷擾下屬事件,儘管事件持續發生,相關法制漏洞也需補上。

原能會前副主委謝曉星。

目前職場中最高負責人涉性騷擾時,若仍由最高負責人組成性騷擾申訴處理委員會,形成「球員兼裁判」,能否中立客觀認定是否成立性騷擾,容有存疑,且職場權力關係有其特殊性,職場性騷擾直接影響被害人職涯,導致很多人被迫隱忍。

莊喬汝建議,修法應將性騷擾調查事件交由具有性別平等專業的委員調查,地方勞動局承辦人負責行政庶務,可大幅減少地方勞政單位的負擔,最高負責人職場性騷擾問題存在已久,不能讓民眾只能選擇爆料一途。

同樣情況,涉及學校性騷的《性平法》也應就性騷擾申訴流程,增訂「校長為職場性騷擾行為人之情形,應由教育主管機關受理調查」。

現況《性工法》沒有強制規定雇主在接獲申訴時,必須向主管機關勞工局通報,導致政府部門對確切的數據掌握不全,很多人認為這導致職場性騷擾有更多黑數存在。不過,現況《性平法》雖然規定學校知悉就要通報,但是最令人詬病的是反而可能增加「吃案」機率,使案件無法正式進入調查程序。

杜瑛秋認為,要不要通報應尊重當事人,因為通報可能會造成被害人更加退縮,且通報機制流程若不完善,可能更加傷害被害人。

台北大學法律系教授郭玲惠指出,通報並非重點,重要的是如何讓主管機關實質介入處理及補救,如同《性騷擾防治法》,由地方主管機關提供救濟機制。

王玥好呼籲,一旦被害人同意進入調查,勞動局就應該要有入案,追蹤列管執行情形,這20年就是不知道雇主處理情形,沒有資料也無法從中檢討改善,若建立機制才能讓主管機關了解制度失靈在哪裡,才能進一步改善,「救濟及把關機制必須建立起來」。

性平三法雖然有相關法律規定,禁止雇主報復等違法行徑,但是執行面卻沒辦法好好落實,不少人遭到解僱還要打官司,冗長的司法訴訟,還要面對有色眼鏡的迷失,很多被害人會自我懷疑是否自己太難搞,這麼辛苦對簿公堂,還要聽對方胡說八道,這條路太漫長、太辛苦。

王玥好說,被害人處境常是未蒙其利、先受其害,過了很久取得的正義,對他們而言都是慢性凌遲,顯示保護系統失靈,無法發揮功能,令被害人徬徨不安及求助創傷,很多被害人最痛的是「該保護者沒有保護他們,而非加害者對他們的傷害」。

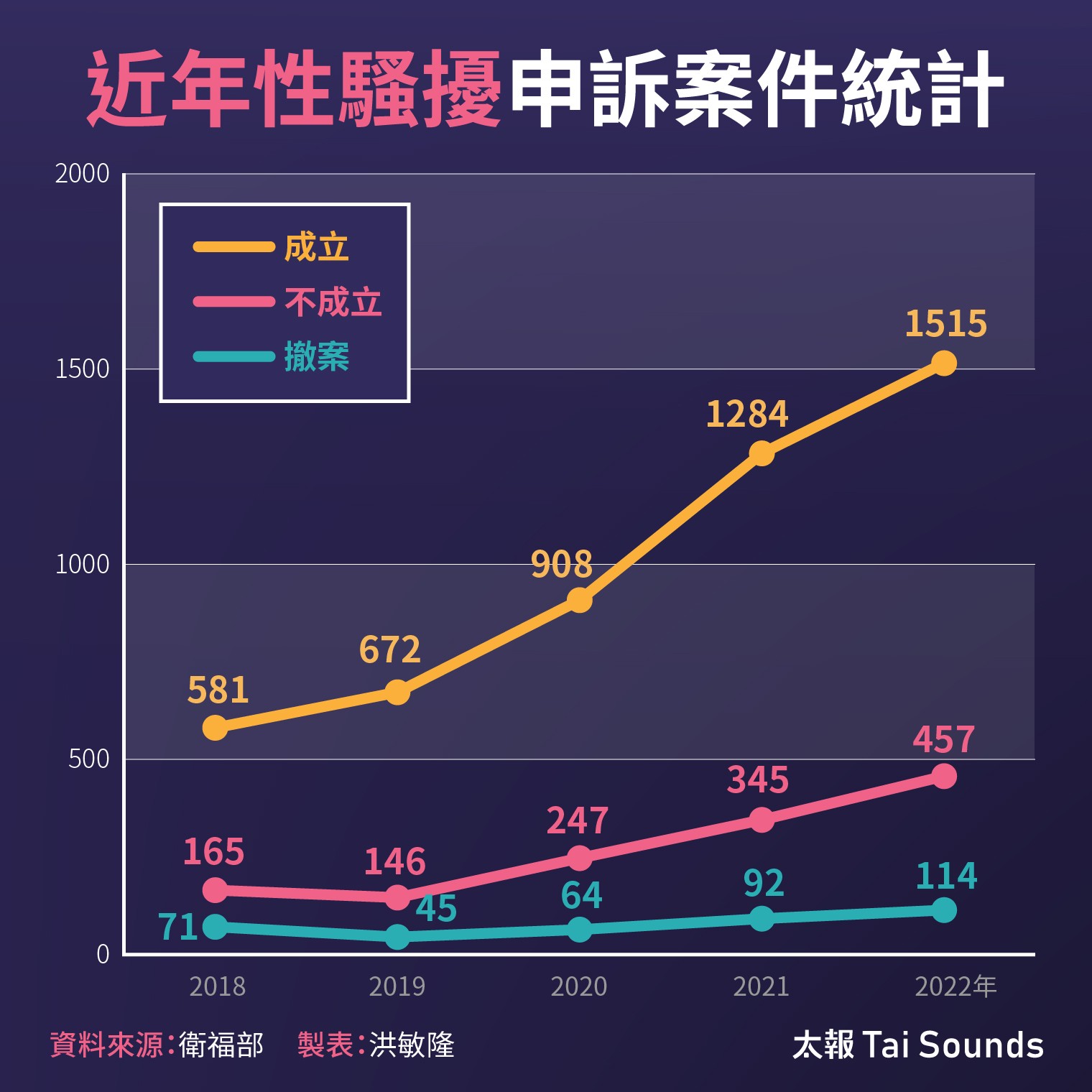

近年性騷擾申訴案件統計

杜瑛秋說,被害人樣態很多種,有的需要人聊天,想證明他這樣是對的、沒有錯;也有些被害人因為請假太久反讓雇主採取動作想辦法讓其離職,勞資糾紛過程也需要有人可以討論;也有被害人進入司法程序,在庭外聽到加害人名字,腳軟崩潰大哭。建議《性工法》必須加入心理諮商服務,提供被害人相關協助,讓他們願意再進入職場,對整個國家發展也是正向幫助。

郭玲惠則強調,法令重點不在罰,想做的行為人還是會做,她協助很多個案,每一個被害者跟她說「不是要行為人被罰,要的是行為人不要再犯」,雇主可以採取什麼措施,令行為人不要再犯很重要;一方面是採取一些改變的行動,例如調職、調開、調離或必要警告懲處,讓他不敢再犯;二方面是行為人需要幫忙 ,性別意識薄弱,必須再教育,行為人心理上需要諮商、需要協助,必須全面都做,這必須明確納入法令,否則沒有雇主會願意做。

吳姿瑩強調,《性工法》立法最重要的目的,是在職場裡面當員工遇到性騷案,雇主能夠有所作為,保障員工相關工作權益,但是做為主管機關,勞動部並未提供相關知能,企業缺乏清楚的意識訓練及申訴處理流程,積極輔導企業建構完善制度,勞動部總是在發生事情後,才調查有無建構符合完備程序,沒有就裁罰,但勞動調查只能這樣啟動嗎?性平案件未深入了解調查過程,也沒有理解企業有何資源如何調查,是否合理,實質檢視是付之闕如。

在這波#MeToo運動浪潮,吳姿瑩說,不只是被害者受傷,雇主也很受傷,很多企業很緊張,現代婦女基金會就接到很多企業邀約,希望檢視如何落實性騷擾防治,這也顯示很多人都希望找到出路,「但這絕對不是修完法就好棒,這些問題歷經這麼多年,不可能一個法就拍拍手說都解決了。」

吳姿瑩呼籲,政府不能卸責,台灣的性騷防治相關法令,在亞洲國家相對是較完備,但是這波運動遍地開花,要深切檢討為何被害人當時不能說,或是無法好好說,政府應該把性騷當作一個很重要需防治的事,不論基礎調查、相關稽查都應該有更積極單位,台灣人民才有可能真正遠離性騷、性侵的威脅。

最新more>

- 被棒球耽誤的畫家!莊陳仲敖曬畫作「把WBC的回憶放進畫裡」球迷狂讚

- 一天連三艘貨輪在荷姆茲海峽遇襲! 泰國輪起火燃燒3失蹤

- 311滿15年!祖母被台灣搜救隊救出 日男連13年送蛋包飯謝恩

- 【更新】掃公園10餘年!清潔婦冒名申請代賑工 女技士疑放水圖利遭搜索

- WBC》晉級還沒絕望美媒先揪戰犯 美國隊長賈吉入列

- 「我沒有要再選了」卸任下一步要去哪?王惠美大笑回應

- 中國全國政協閉幕 王滬寧強調中共領導

- 【一文看懂】伊朗NOPO什麼來頭?精銳反恐部隊「營救人質、鎮壓抗議、保護領導人」

- 伊朗戰爭點燃航運漲價潮 MSC海運宣布16日起緊急加徵燃油附加費

- 台南火災!連燒7間鐵皮屋「2月才被毒駕撞」 機車行夫妻成焦屍

熱門more>

- 高雄摩鐵命案!21歲的她泡澡成了「浴缸女屍」 男友也在房間內

- 台版「寄生上流」!男換鎖「偽造租約」爽住套房3年 屋主開門傻眼

- WBC》資格賽晉級隊伍唯一2勝 2030經典賽台灣直升會內賽

- 差點逃不了!伊朗女足「一個國際手勢」求救 澳警秘密載往安全地點

- 英國考慮派出航空母艦支援中東 川普:免來,我們不需要打贏才參戰的傢伙

- 荷姆茲海峽異象!「百船內陸群聚、海上排圓陣」GPS全都失靈

- 台灣隊首支滿貫砲!「費仔」費爾柴德新婚4個月 老婆絕美婚紗照曝光

- 韓「摩鐵連環殺人案」20歲女嫌真容曝 犯案前先諮詢ChatGPT

- 黑心診所殺嬰牟利14億!南韓妙齡女懷孕36週「墮胎」 驚爆診所凍死活嬰

- 才熬20年地下化又來高鐵!高雄居民憂生活、生意再受衝擊