快訊

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

- 死囚拖21年不槍決!鄭武松幹掉前妻和工頭曾「一心求死」 聲請釋憲被打臉

- 美1月核心CPI降至近5年最低 聯準會降息機率再增

- 慕尼黑安全會議登場 盧比歐王毅場邊會談

- 快訊/美再斡旋新一輪俄烏談判 2/17瑞士日內瓦登場

- 狂打裝傻牌!心腹「Matzka岳父」一肩扛收押 高金素梅涉3大弊案辯「不知情」

- 夏季高峰將至、美伊緊張 OPEC+擬4月恢復增產

- vivo X300 Pro 掌鏡新春微電影《新年那些小情緒》溫情上映

- 漢田生技攜手明聖國小啟動地方創生結盟

- Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒

- 未雨綢繆?衛星照片顯示伊朗已強化核設施結構

- 兩岸條例2004年修法前未要求單一戶籍 梁文傑指對岸「證明」李貞秀1993年除籍「難以採信」

- 對美直接投資2500億美元 台積電到底占多少?龔明鑫:由企業自行公布

- 美國保健食品市占5成 關稅降至10% 龔明鑫:對消費者是好消息

- 高金素梅100萬交保!涉3大弊案赴「天下第一庭」應訊3小時

- 割頸案家屬開撕法官全文!乾哥PO照「最美風景」 楊爸慟揭:我兒躺擔架等急救

- 未來5年對美能源採購444億美元 龔明鑫:目標2029年美國天然氣占比提高到25%

- 泰代理總理:為泰黨同意加入聯合政府 持續邀請其他黨合作

- IFRS 17上路、金控雙雄1月獲利出爐! 富邦金0.72元、國泰金0.99元

- 升幅破紀錄!主計總處上調今年經濟成長至7.71% 台美協定簽署「經貿環境趨穩」

【何得核能2-2】面對除役「大魔王」核廢料 成敗在制度、專業與溝通

2025-04-28 08:10 / 作者 洪敏隆

台灣3座核電廠除役後,核廢料處置的難題才要開始。圖為過去環團模擬情境畫面,全國廢核行動平台提供

5月17日是核三廠2號機40年運轉的最後期限,也宣告目前台灣唯一仍在運轉的核電機組停機除役後,台灣將正式邁向「非核家園」。然而,面對除役的「大魔王」核廢料的處置,至今依舊難解。

卓鴻年接受《太報》專訪指出,核廢處置是跨世代,不論低階或高階核廢的暫存到最終處置,應交由專責機構負責較有連貫性,要達成這個目標,建立在四個條件下:一、核廢料處置的立法,執行機構及管制機構有充分的法規依據;二、執行機構、管制機構有核廢料處置的專業技術人員;三、民眾對核廢料處置執行機構及管制機構的可信度;四、最終處置場址的選擇有充分的民眾溝通、支持。

MIT核工博士卓鴻年接受《太報》專訪。洪敏隆攝

卓鴻年以美國為例,1982年國會通過《核廢料政策法案》(Nuclear Waste Policy Act),責成美國環保署制訂人員及環境輻射防護標準,核能管制委員會(NRC)制訂申請執照的法規,指定能源部負責選場址,並進行場址調查、申請執照等工作。因此能源部是專責機構,由其委託國家實驗室及工程公司進行各項工作,最後亦由其向NRC申請執照。

過去在台灣,是由原子能委員會(核安會)訂定核廢選址條例,又負起核安的監督管制,權責不清,直到核安會已改組為安全管制機關,核廢料選址立法責任才轉交經濟部,該部目前已籌備放射性廢棄物處置專案辦公室,將由外部學者擔任辦公室主任。

在法令部分,目前我國只有《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》,2018年原能會時期,一度預告高放處置併同納入原先低放條例的修法,輿論嘩然,預告期未滿就下架。經濟部現在朝向高放、低放「分開立法」原則,預計下半年完成架構,希望在年底前將草案送行政院會通過。

卓鴻年強調,核廢料處置計畫的時程動輒以百年、千年、萬年計算,這樣的長期、延續好幾世代的重大計畫,絕對不能受到意識形態與政黨輪替等因素所干擾、左右,必須要有透明、扎實、確實可行的解決方案,才能妥善的、按部就班的一步一步好好進行,因此需要一個由社會上多種專業背景的專才來組成核廢料處置專責機構與核廢技術評估專門委員會。

「不要認為只有核工,或只有地質,才是專業,這種意識形態是錯誤的!」卓鴻年說,最終處置計畫涉及的專業不僅於核工、地質,還跨物理、土木、水文、材料跟化學等十幾種領域,還需要社會學家參與,廣泛的技術領域專家,才能有效的做出讓社會大眾覺得可信賴、有信心的整體執行方案,有效地跟大眾透明、客觀的溝通,化解疑慮、建立互信。

蘭嶼貯存場曾引發公平正義的爭議。核安會提供

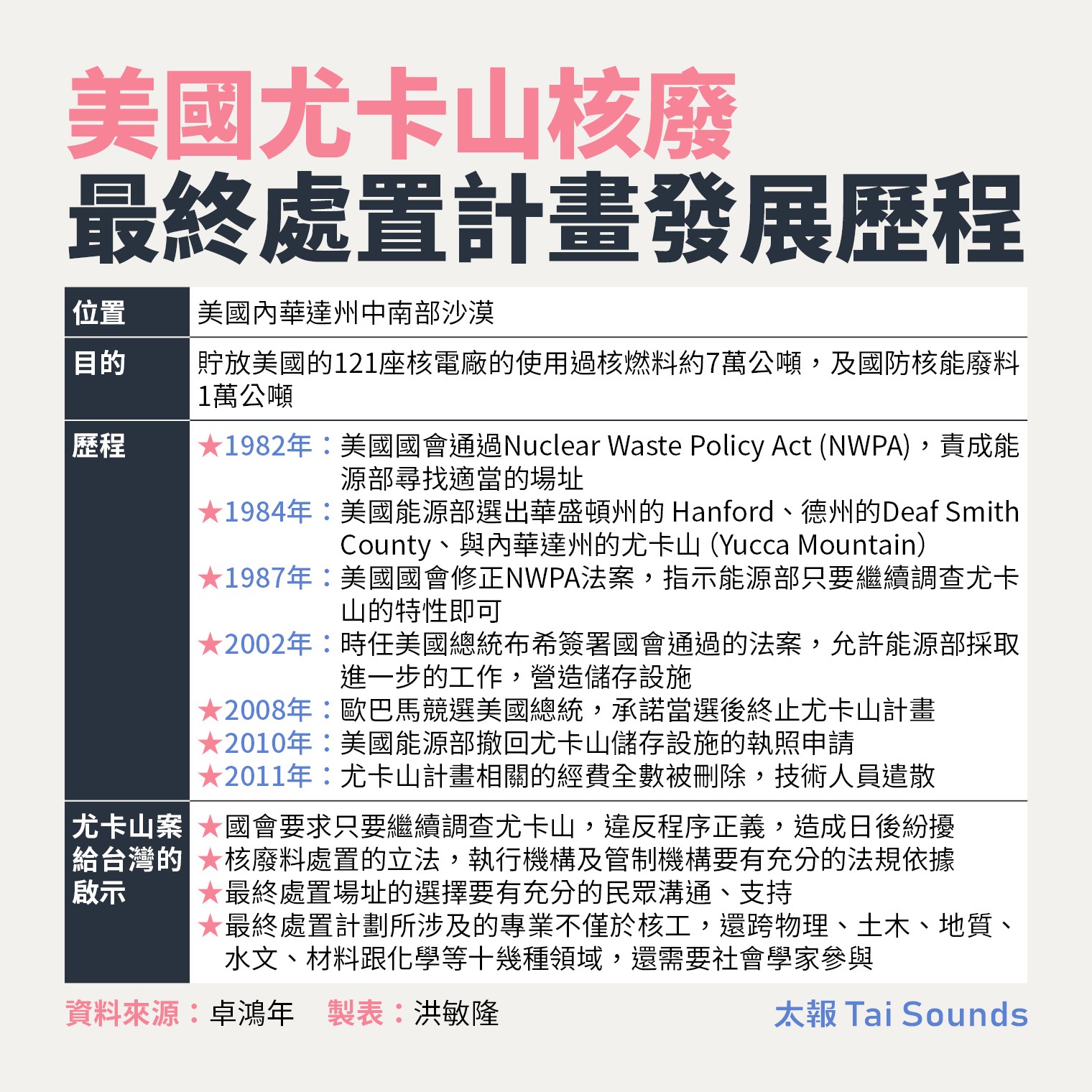

他以美國尤卡山高階核廢最終處置場計畫為例,當初美國能源部做場址調查,認為貯存庫放在地下逾400公尺深的岩層,又是處在沙漠地區,雖然偶爾仍會下雨,不至於滲透到地底下400公尺處,但是等到做詳細場址調查,挖到貯存庫所在深度位置,才發現水會滲透,因此重新改貯存庫設計。

因此,假設台灣考量天然條件選擇預選區,也必須設想可能沒有想到的意外,是否能夠用工程屏障達到安全要求。

有完善的法規及權責劃分,組成公正超然的專責機構及涵蓋更多專業人士,只是讓社會大眾對於選址有信心,但最終處置場址的選擇,最關鍵的還是在「有充分的民眾溝通、支持。」

美國尤卡山核廢最終處置計畫早在1982年推動,籌劃推動28年、耗費380億美元(約台幣1兆1千億元),原本規劃可以貯放1百多個核電廠機組的該國首座核廢最終處置場,2010年時任美國總統歐巴馬撤回此案,導致美國迄今仍未找到用過核燃料(高放)的最終去處,目前用過核燃料都貯放各核電廠廠區內。

因為當初美國能源部總共選出3個場址,除了內華達州的尤卡山(Yucca Mountain),還有華盛頓州的Hanford、德州的Deaf Smith County,但是1987年美國國會通過,指示能源部只要繼續調查尤卡山的特性即可,引來當地民眾強烈反彈,國會要求只要繼續調查尤卡山,違反程序正義,也是造成日後紛擾的主因。

卓鴻年說,雖然當時內華達州的議員都反對,但在少數服從多數下,通過法案,那時內華達州一名民主黨參議員,資歷尚淺,影響力量還不夠大,可是在同黨的歐巴馬當選第一任總統,民主黨在兩院議員席次也都贏,當年的菜鳥議員如今已成為民主黨資深議員、參議院的龍頭,利用其影響力說服歐巴馬,因此如何減少「政治因素」影響,程序正義與充分溝通尋求支持,缺一不可。

核廢料分為高、低放射性廢棄物,前者指的是用過的燃料棒,其餘包括運轉期間受污染的衣物、工具與廢棄的零組件、設備等,都歸類為低放射性廢棄物。

原本台電的3座有運轉的核電廠,產生的低放射性核廢料都是送往蘭嶼核廢料貯存場,因違反公平正義,蘭嶼1996年停止接收核廢料貯存,之後各電廠產生的低放核廢料都是貯放在廠區內,4個地點累計已貯放逾20萬桶/55加侖廢棄物。

雖然依照《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》,曾經核定金門縣烏坵以及台東縣達仁鄉為建議候選場址,但所在縣市依法須辦理地方公投,在地方政府杯葛拒絕下,也讓選址進度持續停滯。

屬於高放射性廢棄物的用過燃料棒,目前都是貯放在核電廠冷卻池,各座核電廠目前都規劃先在廠區內設置乾式貯存場,將燃料棒取出裝入特殊桶罐,進行乾式貯存,且有鑒於最終處置設施還需要非常長的時間才能定案,政府希望推動「中期暫時貯存設施計畫」(集中式暫時貯存場),將現有放置於3座核電廠的高放、低放,及貯存於蘭嶼的10萬桶核廢料,全部移至中期貯存場所,待高放及低放的最終處置場址建置好,再將核廢料移入。

核一乾貯設施。台電提供

卓鴻年直言,現階段,就地於場內貯存是核廢處置不得已作法,但高放跟低放是否要一併處理,應該要再深思研議,因為低放射性廢棄物輻射劑量較低,半衰期相對高放也比較短,要找到最終處置場的挑戰性比較小,應該優先處理低放選址找到適宜最終處置。

至於高放處置,他認為沒有那麼迫切,目前技術都是要找離地面400公尺以下的岩層作為條件,在台灣挑戰很大,可以思考,有可能在未來50年,最終處置有更新的技術,以比較安全,影響層面較低的處置方式處理用過核燃料。

不過,在各核電廠區內乾式貯存廠,或是集中式貯存場貯放用過燃料棒的這些年,如何落實管理,使核廢料不會受到環境影響,也是除役後必須重視的課題。

最新more>

熱門more>

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 台南隨機殺人影片曝!足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

- 威力彩13.5億元獎落新北、新竹 「金雞」剛擦亮開出頭獎

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺