快訊

- 美通膨降溫難掩AI隱憂 美股漲跌互見

- 核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

- 軟硬兼施! 中科院引入外商技術 強化關鍵基礎設施防護力

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

- 死囚拖21年不槍決!鄭武松幹掉前妻和工頭曾「一心求死」 聲請釋憲被打臉

- 美1月核心CPI降至近5年最低 聯準會降息機率再增

- 慕尼黑安全會議登場 盧比歐王毅場邊會談

- 快訊/美再斡旋新一輪俄烏談判 2/17瑞士日內瓦登場

- 狂打裝傻牌!心腹「Matzka岳父」一肩扛收押 高金素梅涉3大弊案辯「不知情」

- 夏季高峰將至、美伊緊張 OPEC+擬4月恢復增產

- vivo X300 Pro 掌鏡新春微電影《新年那些小情緒》溫情上映

- 漢田生技攜手明聖國小啟動地方創生結盟

- Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒

- 未雨綢繆?衛星照片顯示伊朗已強化核設施結構

- 兩岸條例2004年修法前未要求單一戶籍 梁文傑指對岸「證明」李貞秀1993年除籍「難以採信」

- 對美直接投資2500億美元 台積電到底占多少?龔明鑫:由企業自行公布

- 美國保健食品市占5成 關稅降至10% 龔明鑫:對消費者是好消息

- 高金素梅100萬交保!涉3大弊案赴「天下第一庭」應訊3小時

- 割頸案家屬開撕法官全文!乾哥PO照「最美風景」 楊爸慟揭:我兒躺擔架等急救

- 未來5年對美能源採購444億美元 龔明鑫:目標2029年美國天然氣占比提高到25%

【深度報導】新制周年逾千件檢舉 校事會議頻傳濫訴、吃案! 教師怒:權益何在

2025-09-08 08:00 / 作者 吳尚軒 / 記者

處理不適任教師的校事會議新制度,如今依然受到不少批評。資料照,廖瑞祥攝

阿遠(化名)曾在新北市當歷史老師。幾年前,擔任高一導師的他,在學生升上高二後,原本一度繼續提供講義給這些學生參考,後來認為這樣對他們現在老師過意不去,因此不再提供。孰料卻被投訴損害學生權益、召開校事會議調查,學校則在過程中,將各種不相干的爭議也捲入,比方說他被學生罵三字經而告上少年法庭,校方因此主張他霸凌學生等。

如今不少學校都面臨教師人力荒。圖為示意圖。資料照

最後他被校方決議停聘1年。1年期滿後,他回學校第一件事就是直接辦理退休,他說,學校今年還有20多位教師退休,都是不堪其擾,現在校事會議有太多校長可以主導的空間。

9月開學了,然而教師慌依然持續。教育部新聞稿中亦透露,在開學前一週時,全國還缺約1400名教師,教師團體紛紛指出,其中一大關鍵在於教學環境惡化。

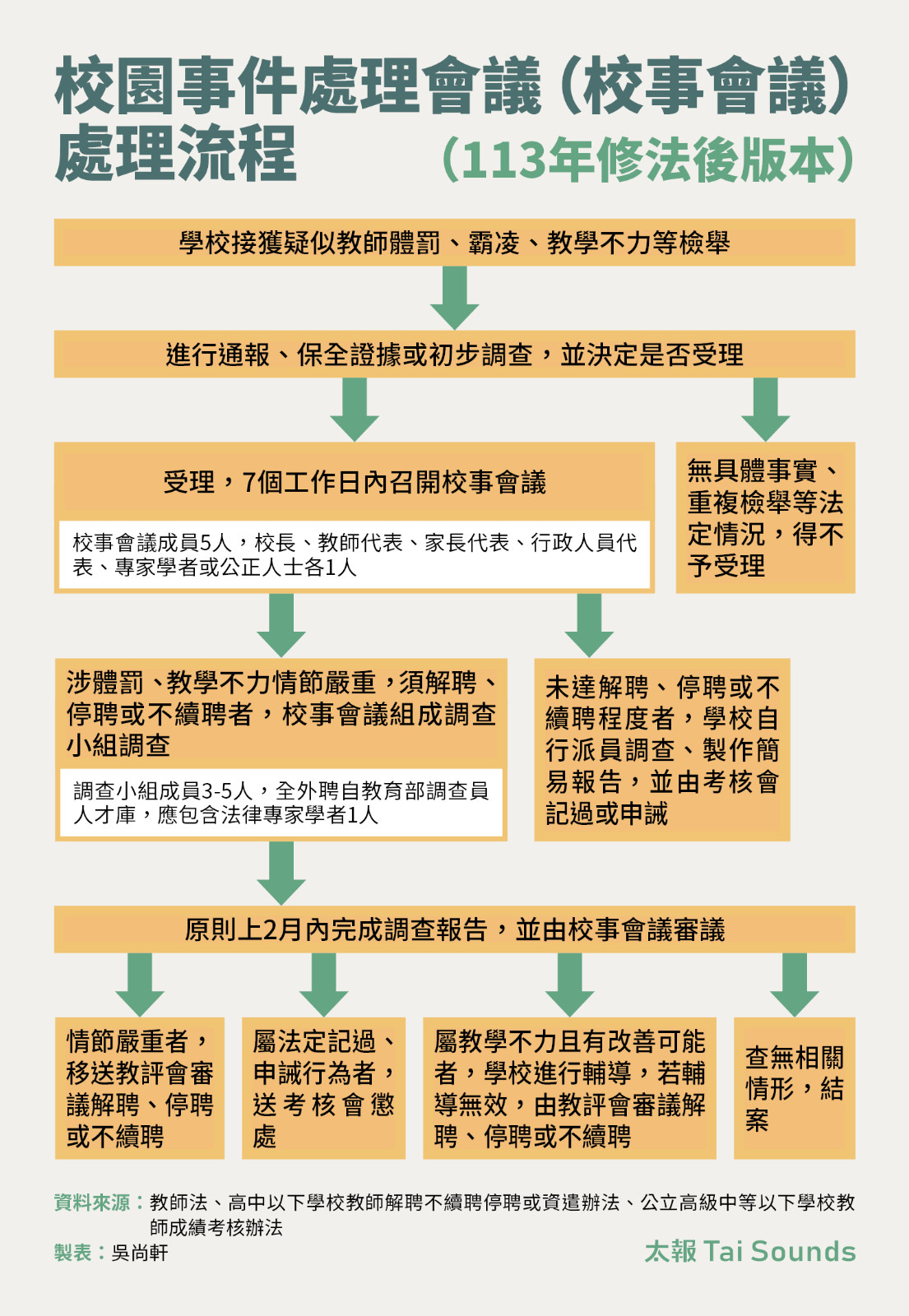

鑑於不適任教師的行為屢屢導致憾事,《教師法》2019年修法時,明訂霸凌、體罰、教學不力不適任樣態及處理程序,學校在接獲檢舉或知悉相關情況時,須召開校園事件處理委員會(校事會議)調查並依情節輕重,送教評會審議是否解聘,或交考核會審議是否記過等。

不過這項制度屢遭教師團體批評「私設刑堂」,讓教師動輒得咎,只要不如學生、家長的意就遭檢舉,此外調查委員由校長選,也難杜絕外界「師師相護」批評;為此教育部在2024年提出《教師解聘辦法》新版本,增加阻卻違法事由,比方說老師為阻止學生自傷時可以採取必要限制手段,且校事會議調查委員改為全數外聘,由教育部自人才庫提供3-5倍的名單,讓校長從中選出3-5人,以杜絕師師相護的批評。

校事會議處理流程

另外為了減輕負擔,也增加快速管道,校事會議若發現事情未達須解聘等嚴重情況時,可不另組調查小組,改由學校自行派員調查,再交由考核會審議記過等處分。

然而如今一年過去,在校園裡,教師們的焦慮並未因此平息。打開臉書的教師社群,或在Threads搜尋相關關鍵字,可以看到琳瑯滿目的投訴、調查理由,從考試太難、教得太簡單,甚至不教學生唱國歌都成為理由,五花八門的原因也頻頻引來媒體報導。

阿遠則感嘆,如今面對教師荒,教育部其中一個解決方案,是找退休教師回來兼課,「但我們好不容易安全下莊,幹嘛回去?」他指出許多教師的家人也會反對,回去代教幾堂課,反而最後又出問題變不適任教師,對於申訴制度,他則認為未必是家長濫訴,而是目前制度讓校長掌握過多裁量權,形同變成「山大王」。

如今校園裡,老師教得太難、作業太簡單都可能引來投訴。圖為示意圖。資料照,廖瑞祥攝

汰除霸凌、體罰的不適任教師,理當是現場老師們也會支持的精神,但到底為什麼這套程序實行起來卻是一波三折?

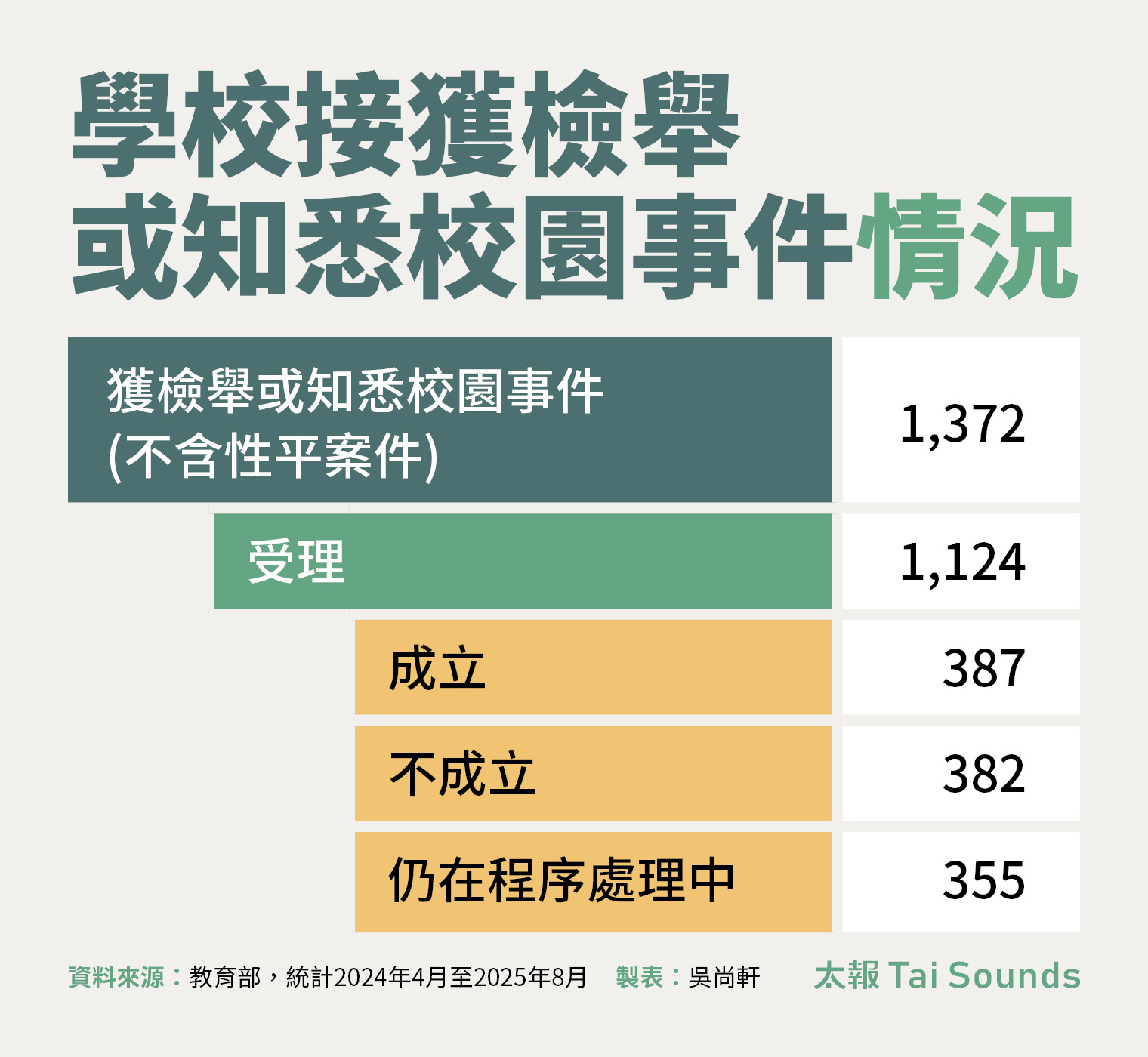

教師受檢舉的情況,教育部僅統計《教師解聘辦法》2024年4月修法後的數字,從當時到今年8月這1年多的期間,全國學校共接獲1372件檢舉案,其中1124件啟動調查,高達8成的檢舉都會啟動調查,然而迄今為止,調查成立者為387案,不成立則為382案,幾乎持平,此外尚有355案還在處理中。

學校接獲檢舉或知悉校園事件情況

全國教師工會總聯合會(全教總)法務中心執行長林金財指出,儘管目前《教師解聘辦法》規定學校收到檢舉後,要先進行初步調查並決定是否受理檢舉,也有規定如無具體事實、未達需解聘等情況,可以不受理、不用召開校事會議,校長職權也可以自訂內部程序,決定校內如何確認上述程序,但實務上並非如此。

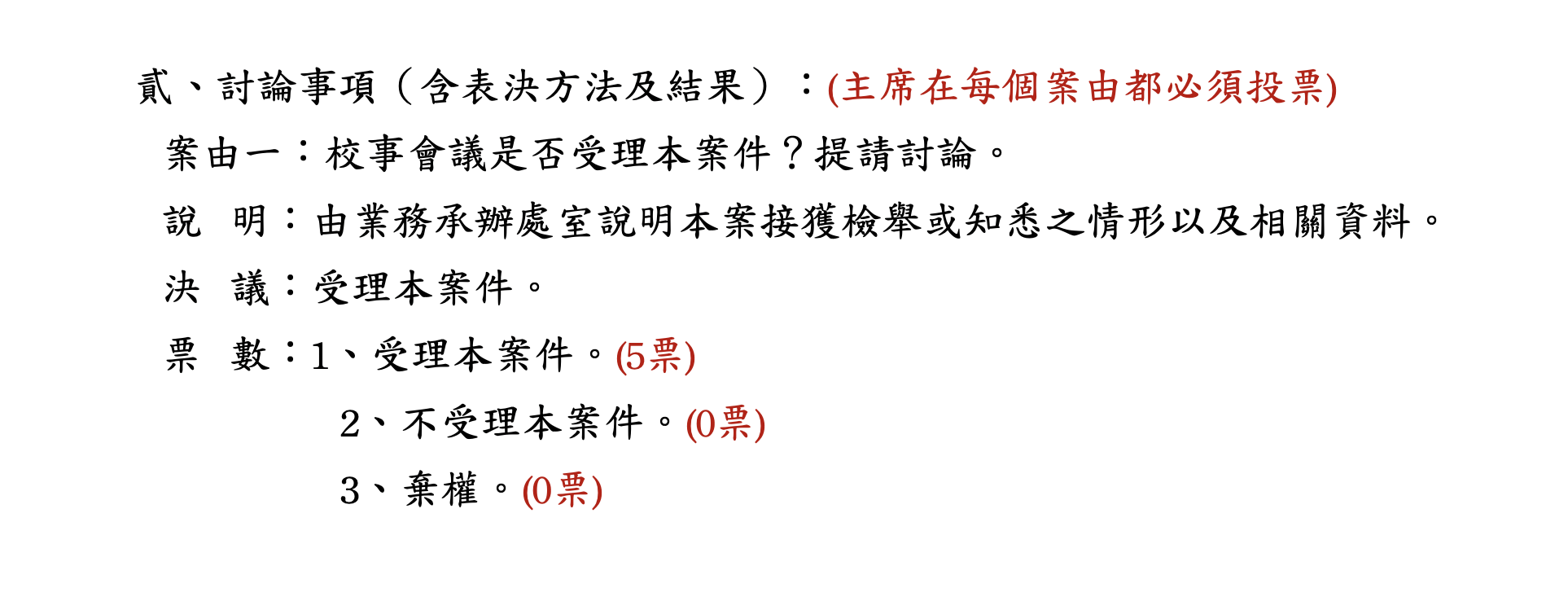

林金財說明,目前各縣市教育局提供的校事會議記錄範本中,直接將「校事會議是否受理本案件?」列為第一個討論事項,變成要先開校事會議才決定受不受理,造成程序矛盾,甚至依照程序,經校事會議審議受理後,對於明顯屬懲處事項,未達須停解聘的情況,則直接派員調查,不需依解聘辦法組調查小組調查。但回頭來看,未達解聘、停聘及不續聘等情況,本就不是校事會議處理範圍,「所以變成校事會議要決議,非屬校事會議處理事項,等於法規一路扞格。」

許多教育局提供的校事會議記錄範本,討論事項都包含要討論是否召開會議。林金財提供。

全教總前理事長張旭政,目前也是教育部調查委員,有多次調查經驗。他則表示,立法院2023年三讀通過《國民教育法》時,附帶決議是為實踐「兒童權利公約」宗旨,學校知有涉及教師解聘、平或不續聘等事項的情形,應啟動相關程序處置,儘管附帶決議並無強制力,但對行政機關仍然產生一定的壓力,教育部則順水推舟讓大小案件都要啟動相關程序。

在台北市區擔任中學校長的偉哥(化名)則無奈指出,實務上學校如今收到檢舉,如果無法第一時間判斷真偽,擔心外界壓力下,都會召開校事會議、進行調查,這很多時候是因為要面對家長,常見情況是兩個學生吵架或打架,其中一邊家長不滿老師懲處就投訴,結果學校要花時間調查,「有時候學生都已經和好了,家長還在走程序;有些不是複雜的事,但家長情緒過不去就無法好好處理。」

另一名在台南的國中校長阿橫(化名)也感嘆,雖說校長可以依情節嚴重與否,判斷要不要召開會議,然而面對全校上百甚至上千位師生的互動,「我們真的很難第一時間就敢下定論有沒有問題」,更怕後來才發現案情不單純,所以往往收到檢舉就要送調查,「至少程序上不會有問題。」

不少校長感嘆,實務上很難第一時間判斷師生間到底有沒有問題,只好先送調查再說。資料照,廖瑞祥攝

然而反過來說,現行制度卻仍有讓校長包庇的空間。全國教師會副理事長張瓊方則指出,自己接手處理過的案子,就是一名老師不滿學生成績不如預期,竟在課堂上持刀架在自己脖子上,威脅學生:「讓血噴在你們身上!」然而校長竟然堅持,要等教育局來文要求,才會召開校事會議,這中間仍然有也有擴權的疑慮。

除了啟動與否外,另一個問題是調查制度仍讓教師們充滿疑慮。

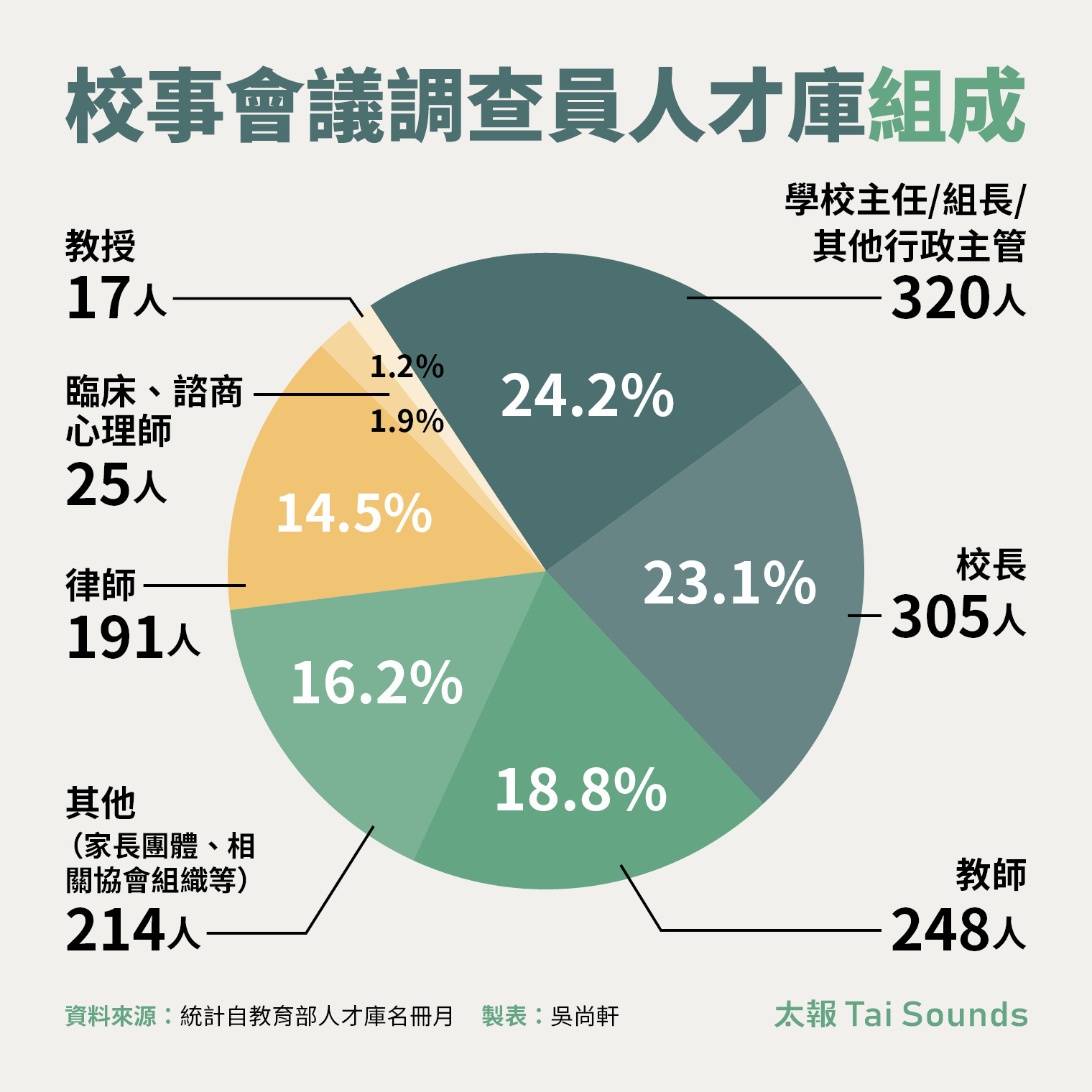

細屬教育部調查員人才庫,全國1320名調查員中,學校主任、組長等行政主管有320人,戰最大宗,佔24.2%,其次為校長305人,佔23.1%,兩者合計占近半數,現職教師248人則占18.8%,再者為包含家長團體、教育相關協會組織等社會人士214人,佔16.2%,律師191人占14.5%,而具備心理專業的臨床、諮商心理師則為25人,僅1.9%,此外還有17名大學教授。

校事會議調查員人才庫組成

這個組成看似都來自學校,然而另有但書,調查小組必需至少有1名法律專家學者。對此全教總前理事長張旭政則表示,法律專業者教學實務不理解,導致出現許多困境。

他舉例,像是他就曾和一名律師、一名家長團體理事長組成調查小組,其中一件檢舉事項,他們調查認定的事實是:A生只要遇到不順遂的事,就會錄下同學的對話,甚至揚言要請家長提告,B生、C生不堪其擾下找甲師協助,甲師告訴B生、C生:如果覺得還可以和A生做朋友,就不要太在意錄音,「如果沒辦法當朋友,就盡量不要和A接觸」,結果律師跟家長都認為,甲師這涉及不當限制同學往來,但他認為,這是在指導學生避免衝突的方式。

而對調查內容,張瓊方則質疑,調查員對於停聘、解聘的認定標準極不一致,有些根本只要考核處理的案件,調查員也要求解聘,更誇張的是,她曾見過調查報告,是某位教師經家長和學生同意,代為繳交註冊費和住宿費,並提供完整的金流證明,但調查員認為「老師幫學生繳費很不合常理」,雖然查不出教師濫用資金的證據,卻在報告中寫:「受限於調查局限性無法深入追查,但無法排除教師貪污的可能性,因此認定成立」,並建議解聘。

許多教師認為,調查員不瞭解教育現場,反而衍生更多困擾。資料照,廖瑞祥攝

對此她認為,儘管目前法規有汰除調查員的規定,但實務上甚少聽到「恐龍調查員」被剔除的情況,她呼籲落實淘汰制度,而假若是涉及解聘教師等情況時,也應比照法院判決書公開調查報告,接受社會檢驗。

她也談到,如今坊間流傳不少所謂「好配合」的調查員,可以配合學校希望的結果進行調查,更有人因此打出名聲,身兼多個案件的調查委員,但這樣如何能公正調查?呼籲對於調查員接案也進行限制,不能身兼多案。

當然,人權團體、家長協會則有不同看法。人本基金會在修法時,便主張其他工作如果毆打、羞辱服務對象必然被解僱,教師毆打、羞辱學生多數卻仍保有工作,認為如今法規是對教師的倫理規範定下基礎。

全國家長教育志工聯盟理事長徐巨龍則認為,調查有其必要,老師的出發點都沒有錯,但有時是教學或表達上有誤會,透過公正客觀的調查,反而可以還老師清白,尤其如今像是霸凌的樣態複雜,不只是打人,言語造成受挫也算,所以不能只是片面認定,應該要由專業程序調查,「如果校園裡學生無法發聲,誰來為他們發聲?」

家長團體認為,站在維護學生權益立場,深入調查仍有必要。圖為示意圖,非當事人。資料照,廖瑞祥攝

徐巨龍也指出,他明白有些老師認為自己認真教學,為何要受到如此對待?然而他強調,教得好不好,跟發言有沒有問題是兩件事,尤其有時候老師認為自己的發言沒問題,但是假若被他教過的學生都反映不妥時,是否就該要思考這個問題?他認為仍是毋枉毋縱,教師受到處分後,也有後續救濟程序。

其實談到不適任教師爭議,打從《教師法》修法以來就是正反雙方各執一詞,面對僵持不下的雙方,是否有可能取得平衡?

過去一年來,立委郭昱晴的辦公室已經收到超過百件教師陳情案,她直嘆,如今越來越多年輕人不願投入教職,動輒就要面對調查的情況恐更讓新血卻步,「所以校事會議不要變成審判、定罪老師的管道,應該是要讓老師有機會告訴學校:我做了什麼,我沒做什麼,的目不是為了要懲罰老師。」

對此,她呼籲改革校事會議啟動機制,比方家長檢舉「教學不力」時,也許可以先由主任到班觀察教學上是否有問題,可以建立第三方機制,分不同地區邀集教育及法律、心理等相關領域專家學者,初步檢視是否需要召開校事會議,有些情況其實先期溝通後就可以排除,不需要一定得調查。

立委郭昱晴認為,可以透過第三方來認定是否需要召開校事會議。資料照,李政龍攝

她也呼籲教育部,加強調查員的培訓與篩選制度,比方說找資深調查員對其他調查員進行訓練,或分享實務上調查時會碰到什麼情況、如何突破,也可以拿過去案例來討論是否可以修正,此外也應該要有機制,確認調查過程是否有瑕疵、是否有補正的可能。

另外郭昱晴談到,許多陳情案都有個情況,調查結束後,教師到校事會議答辯時,面對厚達數十頁的調查報告,只能在會議當場閱覽、答辯,非常不公平。應該確保教師的知情權與答辯權利,「你要讓我知道原因是什麼、是哪一件事情,而不是在倉促的時間之內就要看完、回應。」

如何有效汰除不適任教師,又不置於錯殺無辜,是主管機關的棘手問題。資料照

教育部則表示,有關防堵濫訴部分,《教師解聘辦法》已訂有學校應不予受理之案件,且教師權益受侵害時得提起申訴、再申訴,各主管機關也應建立教師諮商輔導支持體系,另《解聘辦法》相關阻卻違法事由不予處罰,國教署將再向地方政府及所屬學校加強宣導,並將持續蒐集各方意見,作為未來修法參考依據。

最新more>

- 【水象星座運勢】2/14 巨蟹座保持熱情、天蠍座利路亨通、雙魚座敞開心胸

- 【火象星座運勢】2/14 牡羊座付出收穫、獅子座行動實踐、射手座謹言慎行

- 【土象星座運勢】2/14 金牛座行善公益、處女座見好就收、魔羯座敞開心胸

- 【風象星座運勢】2/14 雙子座胸有成竹、天秤座幸運降臨、水瓶座衝動投資

- 美通膨降溫難掩AI隱憂 美股漲跌互見

- 核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

- 軟硬兼施! 中科院引入外商技術 強化關鍵基礎設施防護力

- 役男春節出國別忘了!內政部提醒「這件事」三天前一定要做

- 吳芳銘觀點/雙選舉、兩條路:從日本強勢右轉到泰國保守回潮的亞洲政治新平衡

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 威力彩13.5億元獎落新北、新竹 「金雞」剛擦亮開出頭獎

- 台南隨機殺人影片曝!足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款