快訊

- 盧比歐傳遞美歐團結訊息「美國永遠都是歐洲之子」

- 密集過濾攝影機、監視器、無人機 伊朗政府持續大規模搜捕示威者

- 春節出國潮噴發!桃園機場連假首日運量飆16.9萬 創歷史新高

- 美國部分政府又停擺 航空團體警告:航班恐延誤、旅客排隊時間變長

- 《單身即地獄5》紐約男李省勳是「李明博外孫」? 製作組曝真相:有懷疑過

- WBC》確定了!山本由伸3/6先發對台灣 「下半身比去年更壯」

- 四叉貓再爆李四川「惡霸家族」猛料 姪子工地潑漆、車放2把武士刀

- 美軍突襲委內瑞拉秘密武器是它?川普首度公開討論

- 川普再施壓:如果澤倫斯基不「採取行動」、將錯過和平機會

- 網傳雙北ICU無病床、腦出血女手術困難 石崇良:急診候床在低點

- 谷愛凌為何棄美投中?美媒:中國提供數百萬美元資金

- 日本飯店帝國「APA集團」創辦人過世! 安倍多年戰友、修憲遺願高市接手

- 「姊弟之爭」撕破臉?楊瓊瓔發聲明開嗆 籲團結應建立在公平競爭

- 藍白喊嚴審台美貿易協議 卓榮泰:盼政院、立院共同努力完成

- 把握春節時機大保養! 台電動員近600人投入機組大修 大潭8號機首度開蓋檢查

- 世界秩序瓦解中!德法領袖呼籲歐洲自立自強

- 李四川認親弟是「環保蟑螂」 蘇巧慧:支持徹查嚴辦

- 春節賞屋「冷中求勝」全攻略!專家:掌握三關鍵 淡季也能議出好價格

- 春節慢遊新選擇!北中南水庫小旅行 看3D水工模型、賞鳥、騎單車一次滿足

- 日本3年來首次扣留中國漁船 船長昨晚獲釋

台灣人「ㄣㄥ」不分 研究證實:兩發音正在悄悄合併

2025-08-20 17:09 / 作者 陳怡穎

你是否曾被糾正「口齒不清」、發音「ㄣㄥ不分」?陽明交大提供

你是不是偶爾會自覺說話時「ㄣ、ㄥ」不分,甚至被別人糾正「口齒不清」?事實上,有最新研究指出,台灣中文中的「ㄣ」與「ㄥ」真的正在逐漸發生合併現象,而且合併方向有脈絡可循。陽明交通大學外國語文學系教授盧郁安與台灣大學語言所副教授邱振豪,利用超音波影像、聲學分析與聽覺感知實驗,觀察受試者在發「音」(ㄣ)、「英」(ㄥ)、「深」(ㄣ)、「生」(ㄥ)等字時舌頭的實際運動情形。結果顯示,即便特意放慢或加重語氣,大多數台灣華語使用者的舌頭位置仍無明顯差異,代表日常生活中,人們已不太會刻意區分這兩個尾音。

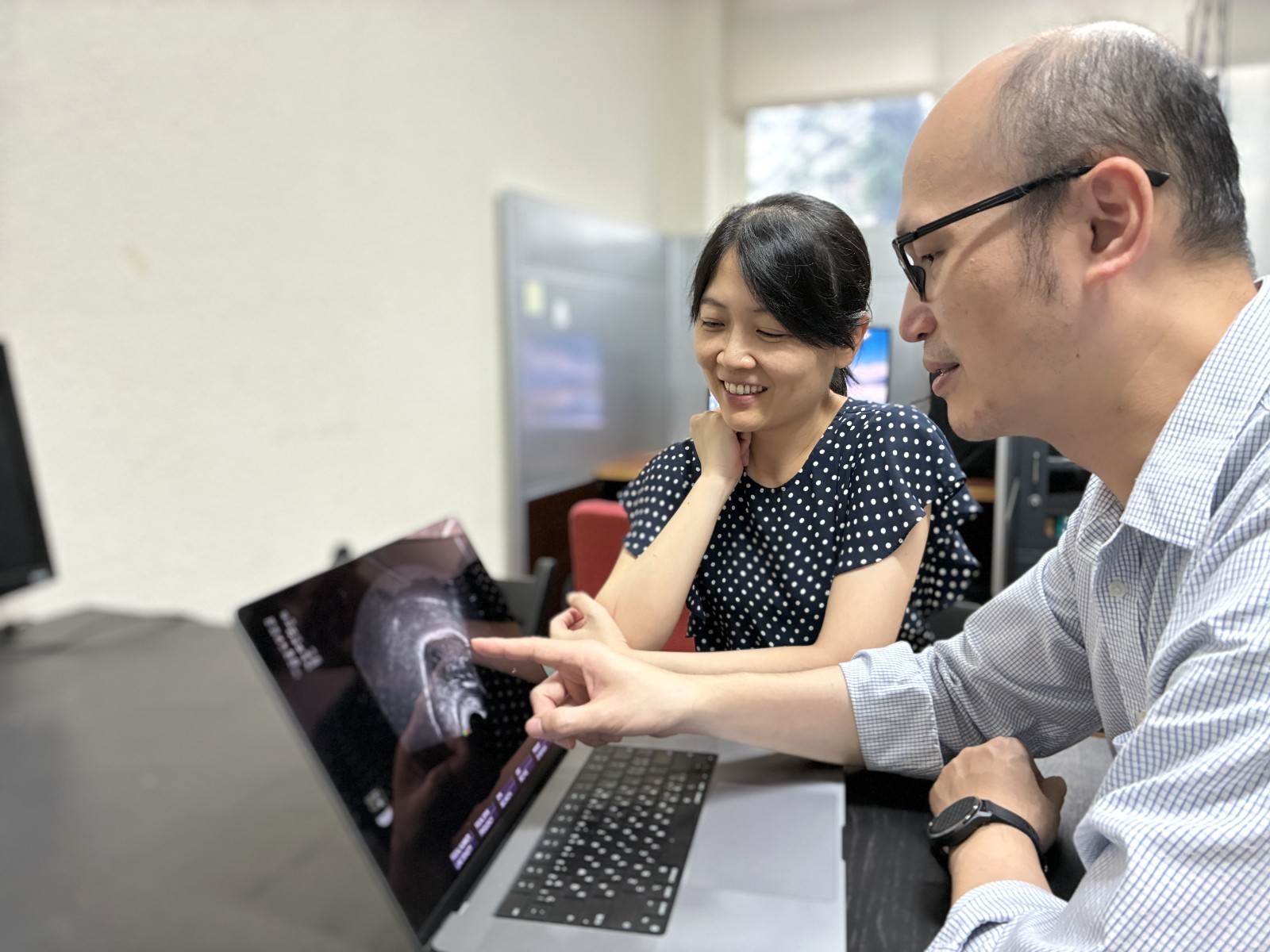

陽明交大外國語文學系盧郁安教授(右)與臺大語言所邱振豪副教授(左)。陽明交大提供

研究進一步指出,合併並非隨機,而是呈現出不同方向,例如「音」與「英」,當前方母音為「ㄧ」時,舌尖音(ㄣ)傾向往舌根移動,與舌根音(ㄥ)融合。此情況普遍存在,使得受試者在聽到「ㄥ」時,正確判斷率下降。

至於「深」與「生」情況則相反,舌根音(ㄥ)傾向往舌尖靠近,與ㄣ產生合併。這導致聽到「深」時,辨識率下降,但聽到「生」的正確率卻上升。

研究使用超音波技術、聲學以及聽覺感知實驗,觀察說話者在發「音」(ㄣ)、「英」(ㄥ)、「深」(ㄣ)、「生」(ㄥ)等字時的舌頭姿態。陽明交大提供

雖然舌頭動作趨於一致,但母音前置條件會讓發音帶有不同程度「鼻化」。舉例來說,唸「英」時的鼻音感覺比「音」更重。這意味著,愈來愈多說話者可能不再依靠舌位來區分,而是以鼻音強弱作為辨識依據。

盧郁安解釋,如今說話者的確開始以鼻化程度區分,但聽話者仍多依賴傳統的舌位線索,顯示雙方之間存在認知落差。不過,假如你發現自己「ㄣ、ㄥ不分」,不用太糾結,說不定你早就走在語言變化的最前線。

研究團隊指出,說話者雖然在發音時已經出現用鼻化程度來區分的傾向,但聽話者仍主要依靠傳統的舌位線索來理解語音。陽明交大提供

更多太報報導

- 土屋太鳳IG小帳外流!放任2歲女兒「舔完超市瓶子又放回去」被炎上

- 金融犯罪調查師陳梅慧國道殞命!法院認定「單純車禍」 肇事駕駛判刑2年4月

- 7小時前還在宣傳活動 新竹5星餐廳突宣布「老闆過世了」永久歇業

- 「手抓乳」猥褻母女病人!狼醫照被肉搜 起底執業軌跡新竹→桃園→彰化

- 失控喊「把柯文哲槍斃、屍體掛北院」遭刪文 陳佩琪:我寫得很好啊

- 韓國五星級飯店爆「春光外洩」危機 女客裸體泡湯統統被看光

- 鄰居嚇傻!曬棉被驚見77歲獨居婦陳屍樓梯間

- 低收單親媽控「幼時遭父賣妓院」求免扶養 法官1原因判她敗訴

- 台積電內鬼「突花近億買2豪宅」!同事嚇到 高檢署回應金流藏鏡人

- 菲律賓「鋼鐵大王」遭撕票 戴3D面具逃亡!26歲中國女主謀落網

- 台人爬富士山亂綁布條「成國際笑話」 登山隊版主道歉了

最新more>

- 綠猛攻李四川弟涉環保蟑螂案 郭音蘭反嗆綠營內才盤根錯節家族弊端

- 非隨機犯案!宜蘭包裹爆炸「疑嫌犯親送到家門」 內含火藥與機械裝置

- 更新/ 連假首日路況大致正常 明仍有「易塞路段」高公局建議南向用路人下午出發

- 盧比歐傳遞美歐團結訊息「美國永遠都是歐洲之子」

- 你去賺錢,我想休息… 南韓年輕夫妻2成「不生且單薪」、入不敷出成隱憂

- 明天小年夜將現返鄉車潮 公路局:國道客運仍有67%空位

- 密集過濾攝影機、監視器、無人機 伊朗政府持續大規模搜捕示威者

- 春節出國潮噴發!桃園機場連假首日運量飆16.9萬 創歷史新高

- 韓股狂飆有人沒賺?沒買三星的都哭了! 數據曝大型股漲83%、小型股遭冷落

- 不愁吃穿卻被迫流亡…傳「橘子」過年帶證據返台投案 柯文哲反應曝

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 【新聞切片】新北割頸案輕判且最快2年可假釋 「殺人判得比貪污輕」誰在家屬心口插刀?

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 炎亞綸自爆「飛輪海」成員摸他下體性騷 恥辱陰影深埋心中19年

- 四叉貓再爆李四川「惡霸家族」猛料 姪子工地潑漆、車放2把武士刀

- 學霸兒販毒重判、1.2億遭扣!母「住豪宅、忙轉錢」本尊曝光