快訊

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

- 死囚拖21年不槍決!鄭武松幹掉前妻和工頭曾「一心求死」 聲請釋憲被打臉

- 美1月核心CPI降至近5年最低 聯準會降息機率再增

- 慕尼黑安全會議登場 盧比歐王毅場邊會談

- 快訊/美再斡旋新一輪俄烏談判 2/17瑞士日內瓦登場

- 狂打裝傻牌!心腹「Matzka岳父」一肩扛收押 高金素梅涉3大弊案辯「不知情」

- 夏季高峰將至、美伊緊張 OPEC+擬4月恢復增產

- vivo X300 Pro 掌鏡新春微電影《新年那些小情緒》溫情上映

- 漢田生技攜手明聖國小啟動地方創生結盟

- Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒

- 未雨綢繆?衛星照片顯示伊朗已強化核設施結構

- 兩岸條例2004年修法前未要求單一戶籍 梁文傑指對岸「證明」李貞秀1993年除籍「難以採信」

- 對美直接投資2500億美元 台積電到底占多少?龔明鑫:由企業自行公布

- 美國保健食品市占5成 關稅降至10% 龔明鑫:對消費者是好消息

- 高金素梅100萬交保!涉3大弊案赴「天下第一庭」應訊3小時

- 割頸案家屬開撕法官全文!乾哥PO照「最美風景」 楊爸慟揭:我兒躺擔架等急救

- 未來5年對美能源採購444億美元 龔明鑫:目標2029年美國天然氣占比提高到25%

- 泰代理總理:為泰黨同意加入聯合政府 持續邀請其他黨合作

- IFRS 17上路、金控雙雄1月獲利出爐! 富邦金0.72元、國泰金0.99元

- 升幅破紀錄!主計總處上調今年經濟成長至7.71% 台美協定簽署「經貿環境趨穩」

【深度報導】重建台灣藝術史6年有成 基層教育卻有斷層隱憂

2025-04-07 08:00 / 作者 吳尚軒 / 記者

場館、作品典藏陸續到位下,重建台灣藝術史工程在人才方面卻有隱憂。圖為黃土水作品《甘露水》。吳尚軒攝

2025年的3月25日是個大日子。在前輩畫家陳澄波忌日的這一天,他的長孫陳立栢與郭柏川、郭雪湖等前輩藝術家家屬,一同出席台南國家美術館籌備處揭碑典禮,並與文化部簽署捐贈意向書,將超過2000件作品、文物將正式捐給國家。

南國美籌備處舉行揭碑儀式,多位前輩藝術家家屬出席並簽署捐贈意向書。吳尚軒攝

文化部於2018年起,透過前瞻基礎建設預算啟動「重建台灣藝術史」計畫,以約27億元預算推動購藏、徵集及修復重要藝術作品,根據官方統計,至2024年已完成蒐藏台灣前輩藝術家作品867件、修復作品及文物史料逾8000件,而在此脈絡下,更帶動了如美國順天美術館600件館藏歸返台灣、黃土水雕塑作品《甘露水》重新出土等標誌性盛事。

2024年底,行政院正式核定重建台灣藝術史2.0計畫,以2025至2028年為期共14億元預算,除了持續典藏、研究作品與舉辦展覽外,重中之重即是成立台南國家美術館,做為近代藝術典藏、展覽的場域,也是因此能量到位後,才促成此次備忘錄簽訂。

重建台灣藝術史小檔案

從過往被視為來自邊陲,到如今受到國家層級重視,前輩藝術家的努力終於被珍視,而再往前看,又要如何讓文化的養分更深紮根?

普及化的扎根必須透過教育,尤其是國民教育。而翻開目前課綱的規劃,並未有完整、明確的台灣藝術史名詞,國中階段的視覺藝術課程以傳統藝術、藝術薪傳稱之,高中美術課綱則包含鑑賞在地藝術、台灣美術。

「(課綱)沒有針對美術史說,要從頭講到尾講什麼內容。」桃園壽山高中美術教師王彥翔曾參與教科書編寫,他從實務經驗來說,近年包含黃土水作品被發掘、藝術家朱銘過世等事件,其實教科書都會收錄,正式教師也都有能力教,但由於美術並非考科,沒有硬性的進度跟範圍壓力,因此大多數老師仍會回歸自己的專長為主,比方說可能會教比較多水彩、版畫,藝術史部分可能是帶過。

近年來的台灣藝術史重要作品相繼曝光,也帶來教學現場的能量。圖為陳澄波畫作《嘉義遊園地》。吳尚軒攝

王彥翔也指出,目前美術教育的時數就是問題。以高中階段來說,因為美術是必修課,各校都會至少有一名美術教師,但像要帶學生去參訪美術館的話,至少要有2節課時間,不見得每間學校都有這樣的規劃,此外,美術老師常常要一人教3個年級所有課程,新課綱上路後,又必須開設多元選修課程,「所以時數增加,人沒有增加」,也讓老師更無瑕規劃相關課程。

新竹東興國中視覺藝術教師杜心如則認為,相關教學資源其實充足,各美術館都會提供圖檔、電子檔供教育使用,但對國中學生來說,藝術史牽涉到大量知識內容,需要更多的備課跟轉化,才能設法吸引學生注意力,像她就曾以台灣美術作品裡出現的制服,扣連回學生自己的制服來設計課程,「否則都是講述的話,學生就會睡成一片。」

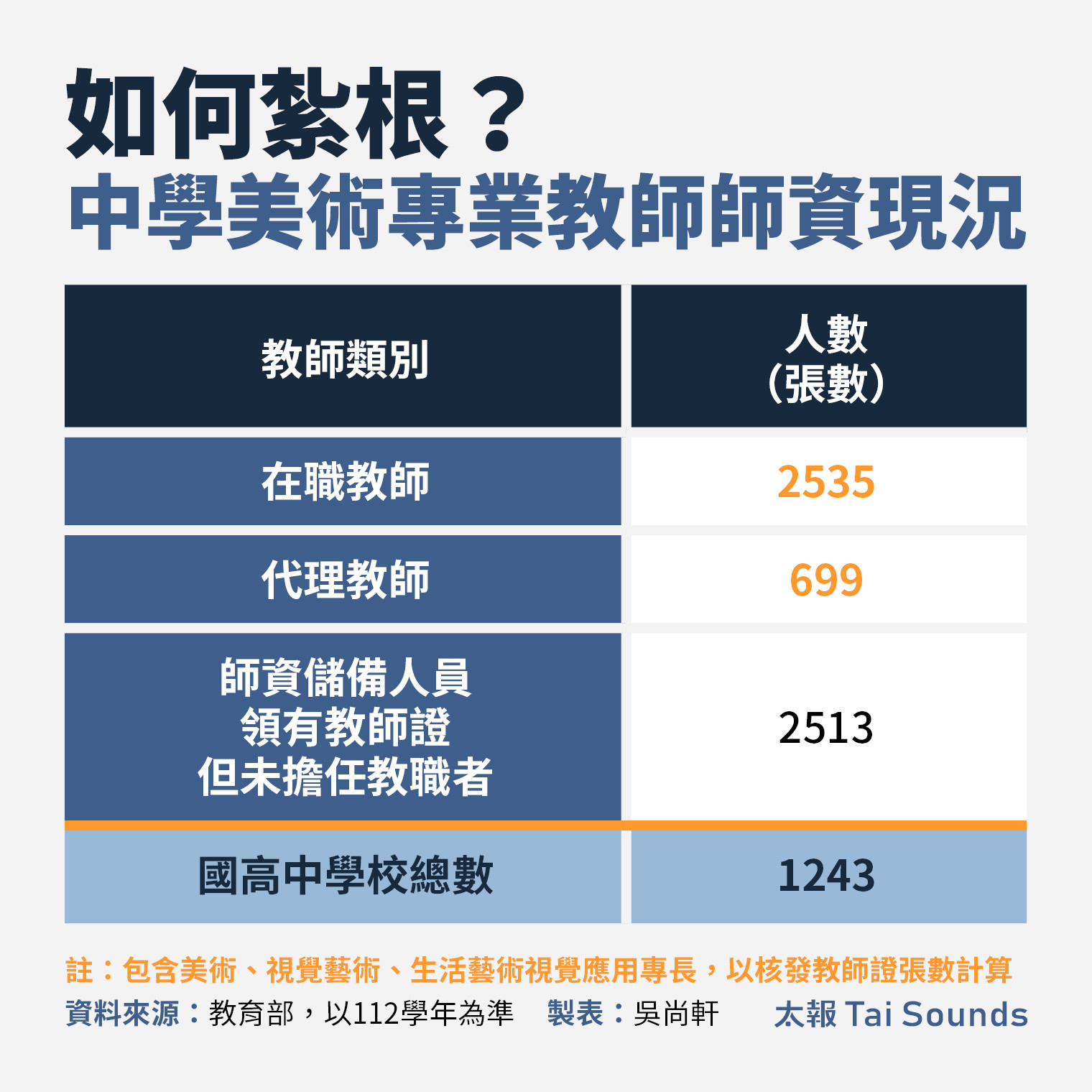

美術教育背後牽涉到的問題是,有多少美術教師?根據教育部統計,112學年,全台灣在中學階段的1243所國高中裡,共有3234名領有美術、視覺藝術教師證的教師,但這其中正式教師為2535人,代理教師699人,超過2成是代理人力。

如何紮根?中學美術專業教師師資現況

甚至有些學校是跨領域授課,比如音樂老師身兼視覺藝術、表演藝術教學,杜心如感嘆,如果不是本科老師,不會有多餘心力設計課程,「材料包發一發,手作有分數可以打就好。」

「因為(藝術史)課程內容很廣,也沒有說非得上不可,就看老師是否有興趣。」新北豐珠中學校長林麗雲則指出,近幾年隨著像北師美術館《不朽的青春》,以及北美館、國美館、高美館等館所等展覽登場,展覽其實帶給教學現場許多素材跟契機,不但老師有素材,也有機會帶學生觀賞作品,但目前來說,確實無法要求每個教師都要放入課程設計,「大多數情況下,可能是教1、2課簡單介紹,也有老師認為他不熟就跳過」,而她認為,關鍵要回到師資培育的過程裡。

而在此同時,共有2513人是所謂師資儲備人力,也就是說他們儘管取得教師證,卻未進入校園擔任教職,人數規模與正式教師相當接近,背後原因也值得深思。

美術教師的來源,除了傳統師範、教育大學的美術系以外,也包含藝術大學的教育學程。

台灣藝術大學教授廖新田曾在2020至2021年間,現場發放問卷詢問不同大學學生,能否認出各10幅西洋、台灣藝術畫作,發現即便在藝術大學裡,學生對台灣畫作的認識程度仍明顯低於西洋畫作,而2014到2016年間美術科系開設的藝術史課程裡,台灣美術史僅佔10%,「重建台灣藝術史都是以物質性的增加,像是作品增加、展覽、修復,但是否能夠扣連回教育?這是目前缺乏的。」他如此表示。

2019年美國順天美術館將600多件台灣藝術家作品捐出給文化部,是近年來重要藝術盛事。資料照,文化部提供

廖新田呼籲,政策推動到某個階段後,就應該要強調教育,一面重建藝術史,一面要做藝術史教育,「我們還在接收歐洲中心主義教育,會問學生認不認識畢卡索」,但現在應該是要回頭來重視台灣教育;他也批評,2014年推動迄今的美感教育仍未納入藝術史教育,僅著重於設計領域,但其實美感是美的感知能力,這是要透過藝術知識、實踐、欣賞來達成的。

大學階段的台灣藝術史教育缺乏,不僅影響到國民教育的紮根,也影響到館所、機構的能量。

台南市美術館從2018年開始試營運,首任館長潘襎回憶,他們2017年徵才時開出17個職缺,收到400多份履歷,他問應徵者,能否講出5到10位跟台灣或台南有關的藝術家,只有不到20人可以講出來,「我也很驚訝,而且他們都是碩士,卻講不出台灣美術史的藝術家名字。」

南美館開館時,也曾發生人才難尋問題。圖為南美館二館(現為南國美)。吳尚軒攝

他感嘆,文化部推動重建台灣藝術史,卻跟教育沒有連結,大學師資多為留學海外,而即便是台灣的研究者,也未必是鑽研台灣美術史,台灣美術史課程比重也不多,大多僅開設一門台灣美術史課程,「人才的比例還是不足,相對不足。」

無論是美術相關教師或研究人員,最根基還是要回到高等教育的培訓,而不僅是課程內容不足,就連有志美術的學生也在連年減少。

根據大考中心統計,參與大學入學美術術科考試的學生,在10年前每年約莫還有超過5000規模,但在近年快速下跌,來到今年甫落幕的114學年術科考試竟只剩下2855人報考,首度跌破3000人,相較於大學學測報考人數從10年前14萬跌至近年11萬、12萬左右,下跌情勢更加明顯。

持續下跌!近年大學美術術科考試報名人數

廖新田則認為,雖然重建台灣藝術史計畫目前如火如荼,但多側重物質層面,現有的教育資源其實不少,原來的教育裡都有藝術行政、展覽及修復等人才,但缺乏整合與長期規劃,「人才培育是養兵千日用在一時,但整體環境沒有鼓勵學生走這條路。」

他也指出,近幾年相關科系招生面臨問題,也跟就業前景有關,尤其中介組織跟基層的工作薪水很低,常常是月薪只有3萬多元又高工時,「行政還常被當佣人、公文小妹」,但從重建藝術史的角度來說,他呼籲整體對於藝文專業人才的養成要更重視。

台灣師範大學美術系教授白適銘則指出,目前大學雖然都有開設台灣美術史課程,但一者未必是必修,而更深遠的問題是,包含他在內,幾年內將會有一波教師退休潮,之後系所是否還會進用相關專業領域的教師?這對未來的培養也會是隱憂。

他並談到,在機構部分,美術館未必會聘用台灣藝術史專長人員,即便有職缺,也可能是一年一聘的專案人力,假若工作不穩定,也會導致學生不願意投入,「那對這個學科的確是有很大的影響」,此外台灣藝術史的領域其實非常廣泛,美術之外也有包含攝影、建築,也可能有人才分佈不平衡狀況。

不管是任教或進入機構,美術相關工作的前景都衝擊著招生情況。圖為朱銘作品《太極對招》。吳尚軒攝

對此,他認為要更清楚掌握目前人力培育及職場供需的問題,建議可以委託相關單位進行調查,若確實有人力不足狀況,可以結合產官學三方合作模式,例如政府提供經費、學校負責學科能力養成,美術館承擔實習培訓工作,針對不同實際需求,實施重點培育計畫,或以其他專案方式因應。

經過多年的努力,在民間、官方的關照下,曾經被忽視的本土前輩藝術家之心血終於再度走到陽光底下,然而如何能往下紮根,讓藝術與文化重新成為台灣人的DNA,是下一個階段務必思考的緊要問題。

最新more>

熱門more>

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 台南隨機殺人影片曝!足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

- 威力彩13.5億元獎落新北、新竹 「金雞」剛擦亮開出頭獎

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 觀察站/台積電董事會解碼 魏哲家端出大升官、大投資、大獎勵!非瘋狂之舉

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺