快訊

- 美通膨降溫難掩AI隱憂 美股漲跌互見

- 核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

- 軟硬兼施! 中科院引入外商技術 強化關鍵基礎設施防護力

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

- 死囚拖21年不槍決!鄭武松幹掉前妻和工頭曾「一心求死」 聲請釋憲被打臉

- 美1月核心CPI降至近5年最低 聯準會降息機率再增

- 慕尼黑安全會議登場 盧比歐王毅場邊會談

- 快訊/美再斡旋新一輪俄烏談判 2/17瑞士日內瓦登場

- 狂打裝傻牌!心腹「Matzka岳父」一肩扛收押 高金素梅涉3大弊案辯「不知情」

- 夏季高峰將至、美伊緊張 OPEC+擬4月恢復增產

- vivo X300 Pro 掌鏡新春微電影《新年那些小情緒》溫情上映

- 漢田生技攜手明聖國小啟動地方創生結盟

- Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒

- 未雨綢繆?衛星照片顯示伊朗已強化核設施結構

- 兩岸條例2004年修法前未要求單一戶籍 梁文傑指對岸「證明」李貞秀1993年除籍「難以採信」

- 對美直接投資2500億美元 台積電到底占多少?龔明鑫:由企業自行公布

- 美國保健食品市占5成 關稅降至10% 龔明鑫:對消費者是好消息

- 高金素梅100萬交保!涉3大弊案赴「天下第一庭」應訊3小時

- 割頸案家屬開撕法官全文!乾哥PO照「最美風景」 楊爸慟揭:我兒躺擔架等急救

- 未來5年對美能源採購444億美元 龔明鑫:目標2029年美國天然氣占比提高到25%

【非典工作青年2-機會】幫樂團「放卡拉OK」、到澳洲切南瓜…不做正職的他們為何甘之如飴?

2025-11-10 08:05 / 作者 吳尚軒 / 記者

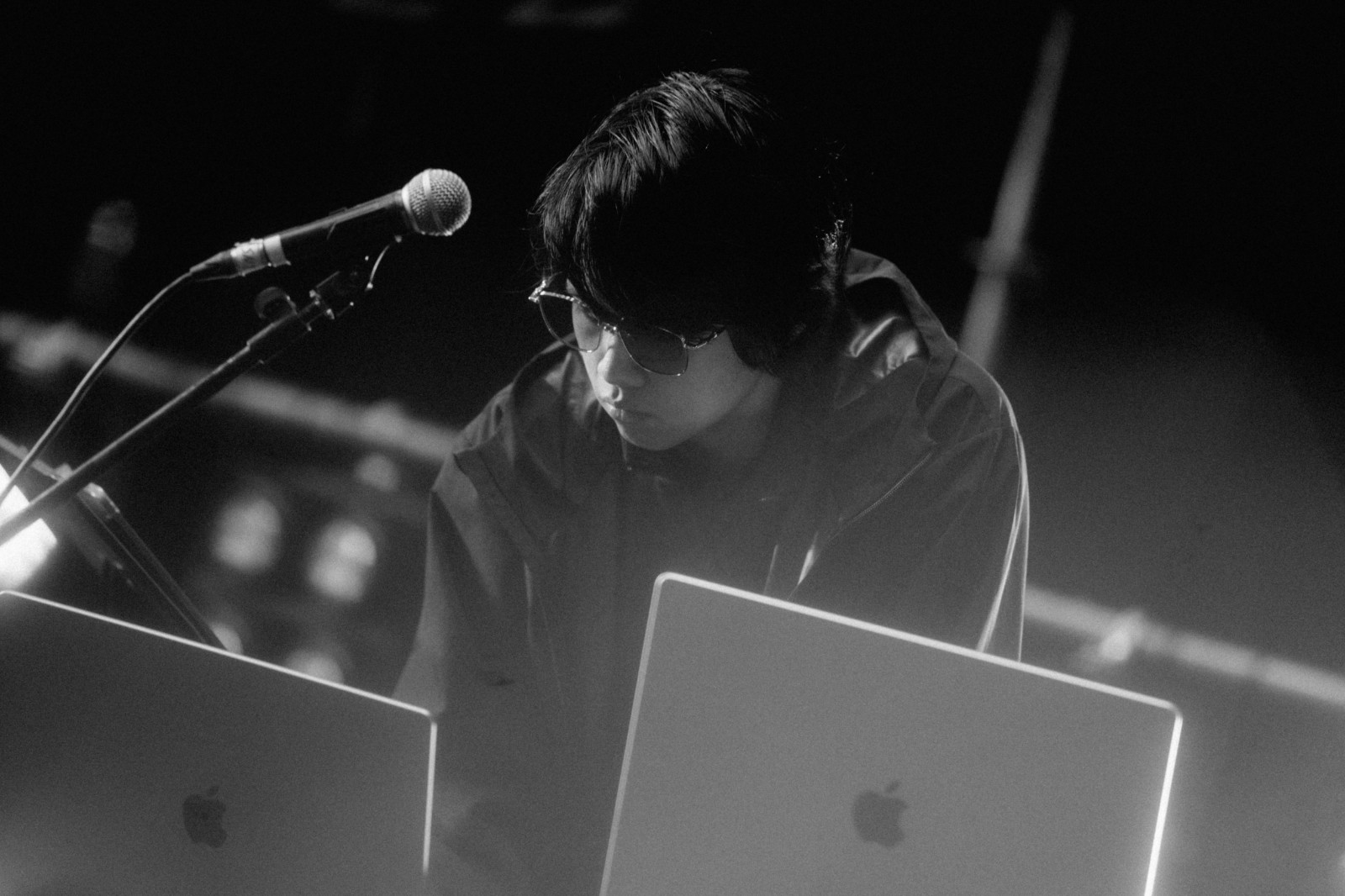

投身演唱會幕後已有多年經驗,子丹未來仍希望繼續以接案方式工作。李政龍攝

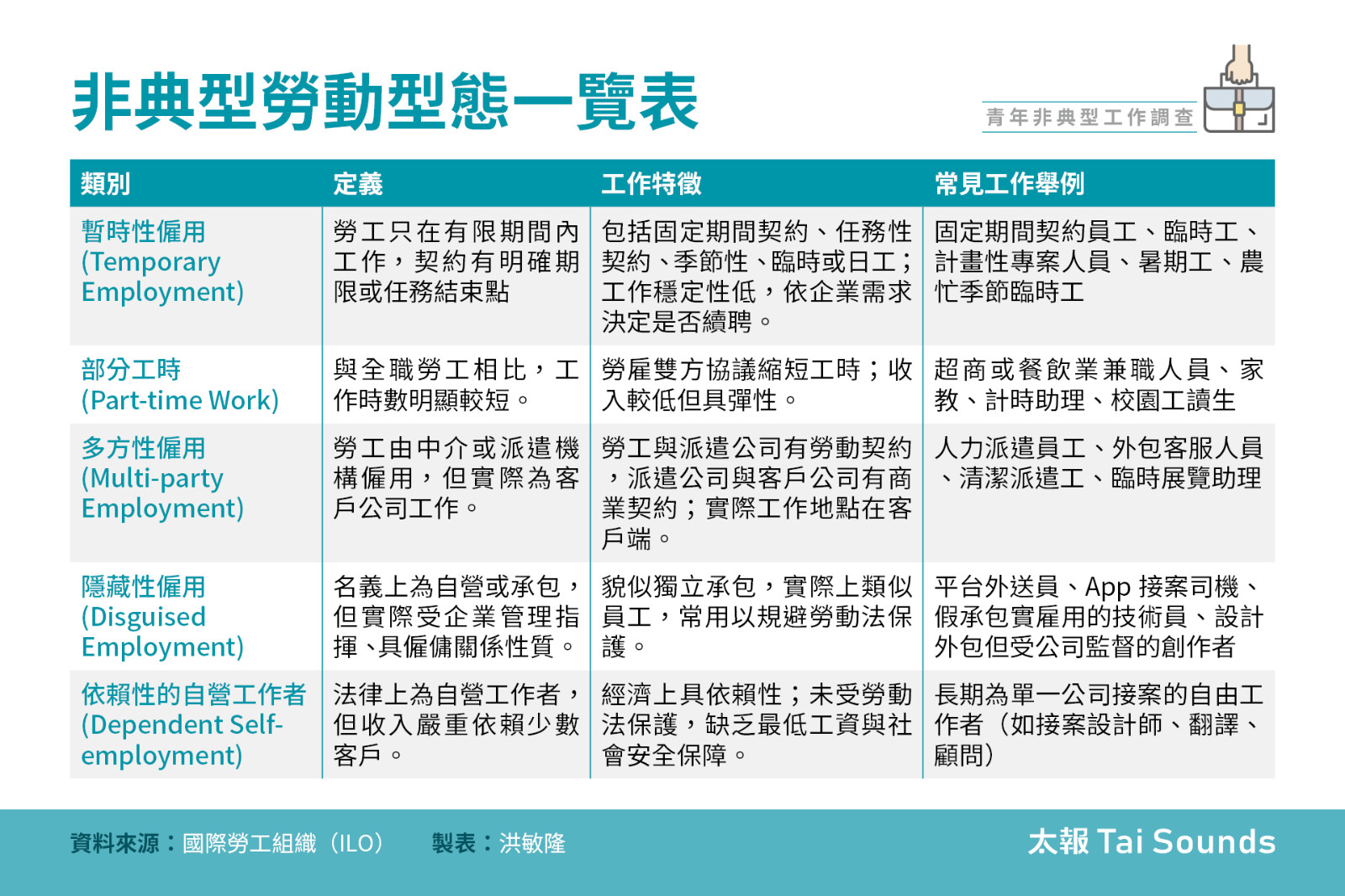

追求自由下,不少年輕人拒絕當全職「社畜」,轉頭擁抱非典型工作,根據國際勞工組織(ILO)的定義,非典型勞動包含幾個樣態:部分工時工作、定期契約工作、派遣勞動、臨時工,以及自由接案者;勞動部統計,2024年時我國199萬名青年工作者中,就有約1成,共19.8萬人屬於非典型工作者。

當然,裡頭有人身陷窮忙困境,但也有人如魚得水。儘管傳統社會觀感下,仍認為非典型工作不穩定、缺乏發展性,但隨社會環境變遷,對某些年輕人來說,有時不同的工作型態反倒有更多發展空間,或讓他們有機會暫時離開框架,重新審視人生軌跡。

大學時,本名蘇子翔的子丹出於興趣加入校內的PA社團,幫校園大小活動支援音響、燈光器材,一路玩著開始到學長開的音響公司打工,也慢慢接觸到樂團演出的幕後工作。

那是他人生第一份打工,擔任所謂技師,通常工作證上印的就是「stage」。子丹說明,他們負責包含舞台的架設、拆裝,「或大家看演唱會出問題時,會有個穿黑衣服的人衝上去(修設備)」,是音樂產業需求最大的基層人力,也是許多人從業的必經之路。

主修是社會學和歷史,子丹回顧,當時對未來的職涯沒有明確想法,於是先唸研究所,同時也有玩樂團的他,在準備演出時發現了Program這個領域,有些人把這個職位稱為編程,約是近3-5年才在台灣出現的職位,即是負責演唱會上預先錄製好的內容,可能是一段弦樂、電子音效,或串接現場燈光、影音效果,甚至噴霧、噴彩帶等效果,各種環節都會經過Programmer的電腦設備。

演唱會Program這個工作,要串連起許多位置及設備。李政龍攝

子丹回顧,一開始是2020年時,他先在自己的樂團用最「土砲」的方式嘗試,沒想到業界友人看了覺得有趣,於是邀請他幫忙,成為他第一個案子,一接就是大港開唱的南霸天主舞台,千人面前第一次上陣,子丹坦言當時完全是硬著頭皮,許多技術、知識都是從國外網站、線上課程學來,實戰幾輪後才終於在業界闖出名聲。

Programmer的工作中,有不少部分需要事先準備,子丹說明,他事前除了整理所有的音檔、cue點外,因為每一場演出,像幾分幾秒要噴彩帶、開什麼特效可能都有不同調整,也常要跟其他位置的人員協調、處理各種設備的規格差異,「它有點像介於工程師跟樂手間的身分。」

萬事齊備後,子丹說,在演出現場大多數時候,他只要盯著螢幕,確保所有事情按照排定的時間走完,運氣好時,反覆按播放、停止鈕就能下班,「我過年時都跟家人說,我在幫歌手放卡拉OK」,但也有出包的時候,比如說主唱進錯拍,他就要當場即時透過耳機下指令,重新把節奏抓回來,或各種設備臨時故障、排除狀況,也是他常見的守備範圍。

演唱會裡的許多設備,都要經過Programmer控制。子丹提供

目前他的主要合作對象,包括樂團「康士坦的變化球」、「傻子與白痴」等,從音樂祭唱到校園場,旺的時候每個月有4、5場演出,也可能整個月都沒場。

子丹解釋,演唱會幕後的工作量非常起伏,樂團在打歌期或創作期的需求變化非常大,不同演出規格、場地位置也會有許多影響,有時候去外縣市演出,儘管實際工作只有2小時,但加上車程就要耗上1天,在北流、高流開專場則要前一天進場採排,如果是海外演出,更常常整週根本沒有下班時間,工時非常難計算,此外他也另外接案錄音,有急件時一天連攻10幾個小時,熬夜趕到凌晨4點也是可能的事。

合作樂團在打歌期還是創作期,對幕後人員的案量影響非常大。圖為樂團康士坦的變化球。資料照,出日音樂提供

如今聽團蔚為風潮,音樂產業看似風光,但也有辛苦之處。子丹就坦言,自己目前案量還不穩定,除了會實際影響收入外,另一個會受到影響的是歸屬感,雖然已有幾個固定合作對象,但有時工作彼此撞期,就必須面臨取捨,「大家就會擔心,團隊如果找別人,會不會他就取代掉原本的人?」許多接案工作者都會有類似擔憂,「你可能沒辦法在很多個樂團同時都是人家的第一順位。」

子丹分享,接案除收入可能起伏外,心理層面也可能缺乏歸屬感。李政龍攝

工時與收入都是浮動的,自我管理往往也是自由工作者的難題。對此子丹解釋,這些知識其實是「碰過就知道」,大多是透過經驗累積,像自己如今對如何報價仍感到苦惱,報高、報低都會擔心影響後續合作,因此跟同行聚會時,也常會互相交流情報。

就像所有工作一樣,子丹說,唱歌、玩音樂是許多人的興趣,但他也遇過職業樂團的成員,其實到後來一點也不開心,「一定有快樂的成分,可是他們也會抱怨為什麼要工作」,而目前對他自己來說,跟不同的人合作,儘管操作內容相似,但不同樂團、歌手都會有不同差異,他非常享受過程。

子丹認為,跟不同的樂團、歌手合作,都會有不同體驗。圖為樂團傻子與白痴。資料照,台北流行音樂中心提供

綜覽目前的工作,子丹笑著說,有些時候很枯燥,像是「碼農」工程師在寫程式,然而像混音就讓他樂在其中,「我不像是在工作,有點像在玩喜歡的電玩,還會有人付我錢的感覺」,也打定主意全力發展,希望可以把技術練得更純熟,並有更穩定的收入支持自己。

有些非典型工作者在其中找到奔馳的熱情,此外有些人,透過這些機會跳出人生軌道,重新看待沿途的風景,像放下百萬年薪工程師職位,遠渡澳洲打工的帕克(化名)就是個案例。

今年28歲,帕克大學唸的是哲學系,他說自己因為家境的關係,從大三開始就跟著學長賣保險,千方百計想要賺錢;畢業前,他開發到一群工程師客戶,看到當時正在創業熱潮裡的台灣軟體界需才孔亟,讓他開始自學、進修,並在畢業後轉職成工程師。

趁著人生意外的空檔,帕克來到澳洲打工度假,第一個工作就是南瓜工廠。帕克提供

頭銜成功轉換,但他始終面臨著「我是文組生」的自我懷疑,加上經濟壓力,帕克坦言自己過去上班時對技術不自信,下班後又忙碌於進修,隨時都擔心自己落拍,原來憧憬的熱情,也在這段過程裡慢慢磨掉;6年來他換過4份工作,嘗試過各種企業規模、類型,最後卻對台灣的職場環境感到無奈,除了公司往往缺乏遠見、規畫,動輒忙壞基層外,辦公室裡重視階級,甚至有政治角力的情況,都讓他感到疲累。

澳洲打工是個意外。出於對ACG、偶像等日本文化的憧憬,帕克過去曾希望赴日工作,這個一再延後的夢想,終於在對職場的厭倦下踏出腳步;他在今年(2025)4月送出打工簽證申請、6月通過,希望邊練日文、邊尋找願意給工作簽的企業正職雇用,但根據規定,他只要在1年內入境即可,也就是說前往日本前,他可以有1年的過渡期。

前往日本前的一年空檔,讓帕克決定走一趟澳洲闖蕩。帕克提供

想著人生大概不會再有這樣的機會,他於是聽朋友的建議,果斷辭職、把台北的套房退租,用兩大個行李箱裝下全部家當,在7月底搭上飛機來到南半球的土地。

許多人知道澳洲打工時薪高,一週就可能入袋新台幣2萬元,但實際上,這裡的職缺與住宿都充滿不確定性。帕克分享,他剛抵達時就面對一個惡性循環:澳洲太大,城鎮間動輒要3小時車程,不可能先找住宿再找工作,然而到哪都需要開車,買車又需要當地住址,每個困難彼此環環相扣,此外打工背包客實在太多,常有談好工作,隔天人卻失蹤的情況,因此大多雇主都保有戒心,只接受認識的人介紹,而反過來說,背包客也擔心被騙進血汗工廠。

「在這邊不可能單打獨鬥,絕對會死掉。」接受線上訪問時,帕克的窗外是一片荒野,開車經過都要擔心撞上袋鼠。他說,自己後來在大學同學的住處借宿,並透過介紹才在布里斯本找到一個南瓜工廠工作,負責切割剛採收的巨大南瓜,並跟工廠的其他背包客同住,平常大家除了一起上班,也會一起去鄰近的城鎮採買,或健行、曬太陽等。

澳洲地廣人稀,打工淘金又充滿變數,背包客都會彼此照應。帕克提供

背包淘金熱充滿了變動,訪問的這週,帕克工廠裡有半數的台灣人會離開。他形容,這裡所有資訊永遠在瘋狂更新,同事大概3、4個月就會全過換過一批,他們也會互相打聽其他工作情報,但因為每個地方的人事都不斷變化,因此資訊也跟著飛速變化,這些都只能靠人脈不斷打聽,澳洲是非常需要社交的國度。

從潮濕的台北,來到開闊又晴朗的農場過了2個月,帕克認為,澳洲讓他有機會重新審視人生,在台灣時,不管親戚、朋友都在告訴他:「人生就是這樣,照輸送帶走」,很少討論到其他可能性,有其他想法時也容易受到否定,然而來到澳洲後萬事萬物都有了變化;過去在台北,儘管年薪很快達到百萬,但帕克坦言自己當時下班後,常常報復性地花錢買動漫畫週周邊、追星,這些行為其實都是在宣洩對生活的不滿,如今反而有「脫下金手銬」的感覺。

帕克認為,自己過去的人生像在輸送帶上,到了澳洲才有重新審視自我的機會。帕克提供

在工廠認識的日本人教他一個單字:地元(Jimoto),指一輩子沒離開過某處,比方說都在東京出生、長大、工作的人。對帕克來說,過去的自己正像這樣,眼界相當狹隘,如今他不但跳脫出來,也不斷問每個遇到的人:「你之後要幹嘛呢?」這感覺很接近大學畢業前夕,不斷思考未來要做什麼,不同的是,過去他認為選擇後就不能重來,但其實如果預計65歲退休,他還有至少30年可以選擇、嘗試,「我好像還有機會再做一次選擇,去思考、改變未來30年要走的方向。」

布里斯本有個台灣人,發現澳洲人買車很便宜,又常急著脫手賤賣,同時當地的中國留學生數量不少,社群卻很封閉,甚至不太會說英文,因此他開始跟澳洲人收購二手車,再轉手給中國人,從無到有開創出新的事業,如今甚至開始經營進口車業務。帕克分享,他跟這個老闆聊過後,更體悟有時生涯的軌跡,是在過去根本想不到的地方。

名目是打工,然而工作外與人的互動才對他啟發最多。帕克遇到日本背包客分享自己如何討厭故鄉、千方百計要離開日本,也遇到離鄉30年,始終因戰火無法返家的約旦人,過去雖然能在網路上看到類似故事,但總感覺離自己很遙遠,「現在有個人親自在面前跟你講,那種強烈感就是不一樣」,也讓他體悟到,不是每個地方都適合所有人,「這個道理用講的容易,可是要真的把它當一件事,好像還是得親身經歷。」

旅程上遇到形形色色的人與故事,帕克認為,如今對職涯、人生的想像有許多不同。帕克提供

如果早幾年來澳洲,會更早開悟嗎?對此帕克給予否定的答案,他認為,如果沒有這幾年在職場的體悟,大學剛畢業時就來到澳洲打工,反倒不會有像現在這樣的收穫,這裡也有很多人瘋著打工賺錢、拼命加班,反而又變得沒有生活,30歲前這個時間點,他認為正是最好的,「知道世界很大後,不會執著於原本的不開心,可以更理解自己的狀態,然後決定要過什麼樣的生活。」

有人的熱情所在,正是非典型工作,也有人藉此重新開始。中原大學教務長皮世明說,對於未來的工作來說,熱情跟堅持非常重要,任何工作都需要熱情,若再有堅持就可把事情做好,而不知道自己想做什麼時,藉由兼職、打工等非典型方式來嘗試,可以說是種小型投資,藉此若能找到熱情當然要鼓勵,但他也提醒,找到熱情後,接下來就是要累積知識、經驗跟人脈,然後繼續堅持下去。

製作人:洪敏隆

記者:洪敏隆、吳尚軒、黃怡菁

攝影:廖瑞祥、李政龍

文編:林佳鋒

美編:王韋智

最新more>

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 威力彩13.5億元獎落新北、新竹 「金雞」剛擦亮開出頭獎

- 台南隨機殺人影片曝!足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款