快訊

- 日本3年來首次扣留中國漁船 船長昨晚獲釋

- 分析/蔣萬安「厚植國防」獲美信任 谷立言邀談軍購觸及2028?

- 阿里巴巴、比亞迪一度入列 美五角大廈突撤「中國軍企名單」

- 純愛也要明算帳!情侶合攻房市比例增 專家 :聯名登記恐耗首購優惠

- 「週末都在工地搬磚」苦等12年冬奧終摘銀 他頒獎台上跪拜叩首

- 租屋族省很大!租金補貼減輕4成負擔 女性與25歲以下青年成主力

- 男子漢的決鬥!烏賊1打4霸氣護妻 海馬「小王」求愛不成沉下退場

- 有恐怖罪前科 男子在巴黎凱旋門持刀攻擊警察

- 初一前暖熱如夏!除夕中午變天北東有雨 長假後期冷空氣接力報到

- 台大學霸涉毒「天才過往」起底! 林睿庠讀小學就會對電梯搞破壞

- 學霸兒販毒重判、1.2億遭扣!母「住豪宅、忙轉錢」本尊曝光

- 傳美軍已備戰攻打伊朗長達數週 川普:必須利用恐懼感

- 【深度報導】影視職安亮紅燈 神仙谷慘劇催生安全組,為何4年後救不了《豆腐媽媽》

- 美通膨降溫難掩AI隱憂 美股漲跌互見

- 核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

- 軟硬兼施! 中科院引入外商技術 強化關鍵基礎設施防護力

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

- 死囚拖21年不槍決!鄭武松幹掉前妻和工頭曾「一心求死」 聲請釋憲被打臉

- 美1月核心CPI降至近5年最低 聯準會降息機率再增

- 慕尼黑安全會議登場 盧比歐王毅場邊會談

2025諾貝爾經濟學獎出爐 學者:呼應AI變革

2025-10-13 22:00 / 作者 中央社

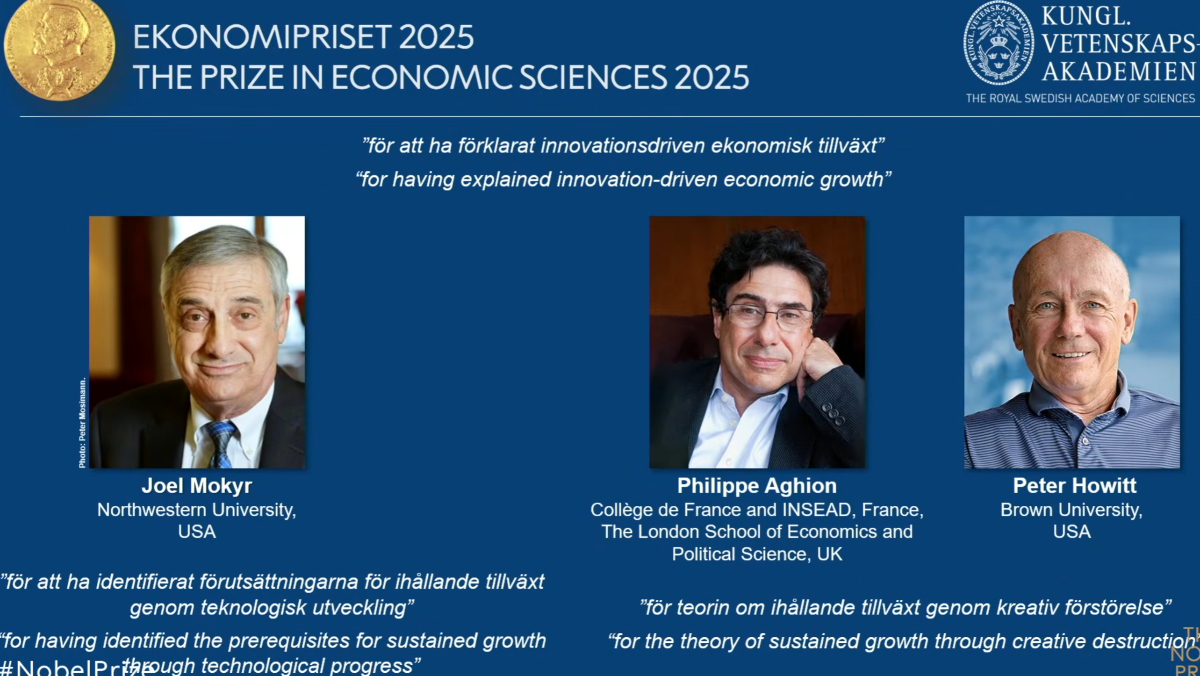

2025年諾貝爾經濟學獎頒發給美國與法國經濟學家。翻攝諾貝爾委員會官網

2025年諾貝爾經濟學獎今天出爐,3位學者因解釋「創新驅動型經濟成長」,獲得殊榮。台灣學者認為,隨著時代演變,更多關於研發、創新,以及其外部效果的討論,這也呼應如今AI帶來的變革。2025年諾貝爾經濟學獎出爐,由美、以雙重國籍學者莫基爾(Joel Mokyr)、法國學者阿吉翁(Philippe Aghion)、加拿大學者郝伊特(Peter Howitt)三位學者共享殊榮。

其中,一半獎金頒給莫基爾,表彰他「識別出透過技術進步實現持續經濟成長的必要條件」,莫基爾利用歷史資料,深入探究持續經濟成長如何成為「新常態」的成因;另一半則由阿吉翁與郝伊特共同獲得,以肯定他們「提出透過創造性毀滅(creative destruction)實現持續成長的理論」。

中經院副院長王健全指出,最早的經濟學理論談的是土地、勞動力、生產力,隨著時代推移,研發、創新等討論愈來愈受重視,2018年諾貝爾經濟學獎得主羅莫(Paul Romer)的內生性成長理論,談的就是以創新帶動成長。

今年諾貝爾學獎得主,談討更多持續經濟成長背後的機制,以及「創造性破壞」理論。

王健全以現今最夯的AI熱潮為例,直言近年新興科技蓬勃發展,創新對總體經濟有助益,但對不同個體可能各有利弊;日本就是很典型的例子,傳統汽車強勢發展,導致對於引進電動車很猶豫,不敢全力發展,顯示創新可能帶來的衝擊。

王健全接著說,AI是大勢所趨,可以提高效率及生產力,但目前沒看到明確的獲利模式,而且可能導致失業人數擴增,這些都是創新伴隨的議題。

王健全認為,對政府而言,要促進經濟成長、保有動能,必須鼓勵更多創新,但同時要考慮創新帶來的外部成本,也因此,有人提到政府應該搭配社會福利相關措施,避免贏家通吃的局面。

清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源則說,這波AI浪潮幾乎被視為新一代的工業革命,外界期待重大技術突破可以改變社會樣貌,但AI從學術研究、基礎建設到普及,是很漫長的過程,可能以長期景氣循環搭配經濟成長的樣貌呈現。

梁國源表示,已故經濟學大師熊彼得早早提出創造性破壞(creative destruction)的洞見,如今經濟學家將其概念延伸,又正好呼應近年AI大浪潮帶來的種種改變。

最新more>

- 春節慢遊新選擇!北中南水庫小旅行 看3D水工模型、賞鳥、騎單車一次滿足

- 日本3年來首次扣留中國漁船 船長昨晚獲釋

- 李四川親弟遭爆勒索垃圾清運業者 黃國昌聲援:把家人事情做政治攻擊 大可不必

- 春節輕旅行 五大國立科學博物館推出精彩展演與優惠措施

- 分析/蔣萬安「厚植國防」獲美信任 谷立言邀談軍購觸及2028?

- 阿里巴巴、比亞迪一度入列 美五角大廈突撤「中國軍企名單」

- 純愛也要明算帳!情侶合攻房市比例增 專家 :聯名登記恐耗首購優惠

- 「週末都在工地搬磚」苦等12年冬奧終摘銀 他頒獎台上跪拜叩首

- 租屋族省很大!租金補貼減輕4成負擔 女性與25歲以下青年成主力

- 男子漢的決鬥!烏賊1打4霸氣護妻 海馬「小王」求愛不成沉下退場

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺

- 炎亞綸自爆「飛輪海」成員摸他下體性騷 恥辱陰影深埋心中19年

- 威力彩13.5億元獎落新北、新竹 「金雞」剛擦亮開出頭獎

- 抓到了!應材偷偷出貨給中芯 川普政府重罰80億