快訊

- 把握春節時機大保養! 台電動員近600人投入機組大修 大潭8號機首度開蓋檢查

- 世界秩序瓦解中!德法領袖呼籲歐洲自立自強

- 李四川認親弟是「環保蟑螂」 蘇巧慧:支持徹查嚴辦

- 春節賞屋「冷中求勝」全攻略!專家:掌握三關鍵 淡季也能議出好價格

- 春節慢遊新選擇!北中南水庫小旅行 看3D水工模型、賞鳥、騎單車一次滿足

- 日本3年來首次扣留中國漁船 船長昨晚獲釋

- 分析/蔣萬安「厚植國防」獲美信任 谷立言邀談軍購觸及2028?

- 阿里巴巴、比亞迪一度入列 美五角大廈突撤「中國軍企名單」

- 純愛也要明算帳!情侶合攻房市比例增 專家 :聯名登記恐耗首購優惠

- 「週末都在工地搬磚」苦等12年冬奧終摘銀 他頒獎台上跪拜叩首

- 租屋族省很大!租金補貼減輕4成負擔 女性與25歲以下青年成主力

- 男子漢的決鬥!烏賊1打4霸氣護妻 海馬「小王」求愛不成沉下退場

- 有恐怖罪前科 男子在巴黎凱旋門持刀攻擊警察

- 初一前暖熱如夏!除夕中午變天北東有雨 長假後期冷空氣接力報到

- 台大學霸涉毒「天才過往」起底! 林睿庠讀小學就會對電梯搞破壞

- 學霸兒販毒重判、1.2億遭扣!母「住豪宅、忙轉錢」本尊曝光

- 傳美軍已備戰攻打伊朗長達數週 川普:必須利用恐懼感

- 【深度報導】影視職安亮紅燈 神仙谷慘劇催生安全組,為何4年後救不了《豆腐媽媽》

- 美通膨降溫難掩AI隱憂 美股漲跌互見

- 核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

深度解析桃園「可負擔住宅」 借鏡組屋優勢、挑戰法律漏洞與公平性兩難題

2025-10-05 07:40 / 作者 徐筱嵐

受惠雙北人口移入及重大建設紅利,桃園房市熱絡,房價水漲船高,市府擬推出可負擔住宅,助青年成家。資料照

近年受惠於雙北人口移入和多項重大建設紅利,桃園房市交易熱絡,房價年漲幅居六都之冠,隨著青埔、A7等熱區新案價格推升,即便外圍蛋白區也站穩3字頭,年輕族群與首購族均面臨沉重的購屋壓力,面對市場對平價、可負擔住房的強烈需求。桃園市都發局在今年8月底拋出「可負擔住宅」的構想,目標以每坪2字頭的價格,助青年輕鬆成家。這項類「新加坡組屋」的模式,最大創新點在於採取「封閉式轉售機制」,即未來房屋僅能回售給市府,藉此達到「住宅去商品化」,此舉將資產增值空間鎖死,能否順利推行引發熱議。專家認為,構想立意良善,實際推行則牽一髮而動全身,若查核機制與法律配套不周全,恐重蹈過往「樂透宅」的覆轍,資源最終未能幫助到實際得需求者。

身為六都最年輕的都市,桃園市吸引不少脫北族落腳,在紅利人口和交通建設加持,推升房價上揚。資料照

為減輕年輕族群的購屋壓力,桃園市都發局在8月底宣布,正研議全國首創的「可負擔住宅」政策,為減輕年輕族群的購屋壓力,政策鎖定中壢體育園區、機捷A20及A21等三大整體開發區作為初步推動地點,預計可釋出約3000戶。主要房源將來自兩大管道,包括公辦都更案的回饋公益設施,以及要求整體開發區的開發商回饋一定比例的住宅,透過修訂《都市計畫法桃園市施行細則》提高容積率,鼓勵建商捐、建住宅。

都發局規劃,「可負擔住宅」採取類似新加坡組屋的封閉性市場買賣機制,未來屋主只能將房屋回售給市府,初步將適用對象設定在25歲至45歲的年輕人,並將導入評分制度,優先供給已婚或育有子女的家庭,將透過《自治條例》規範價格,設定合理的房價回推機制,目標將年輕夫妻的房貸支出控制在總收入3成以內,推算出可負擔房價約在每坪2字頭左右,兼顧民眾房貸與生活品質。

板橋浮洲合宜住宅以低於市價7折出售,原本有閉鎖期,卻遭到破解流入法拍市場。資料照

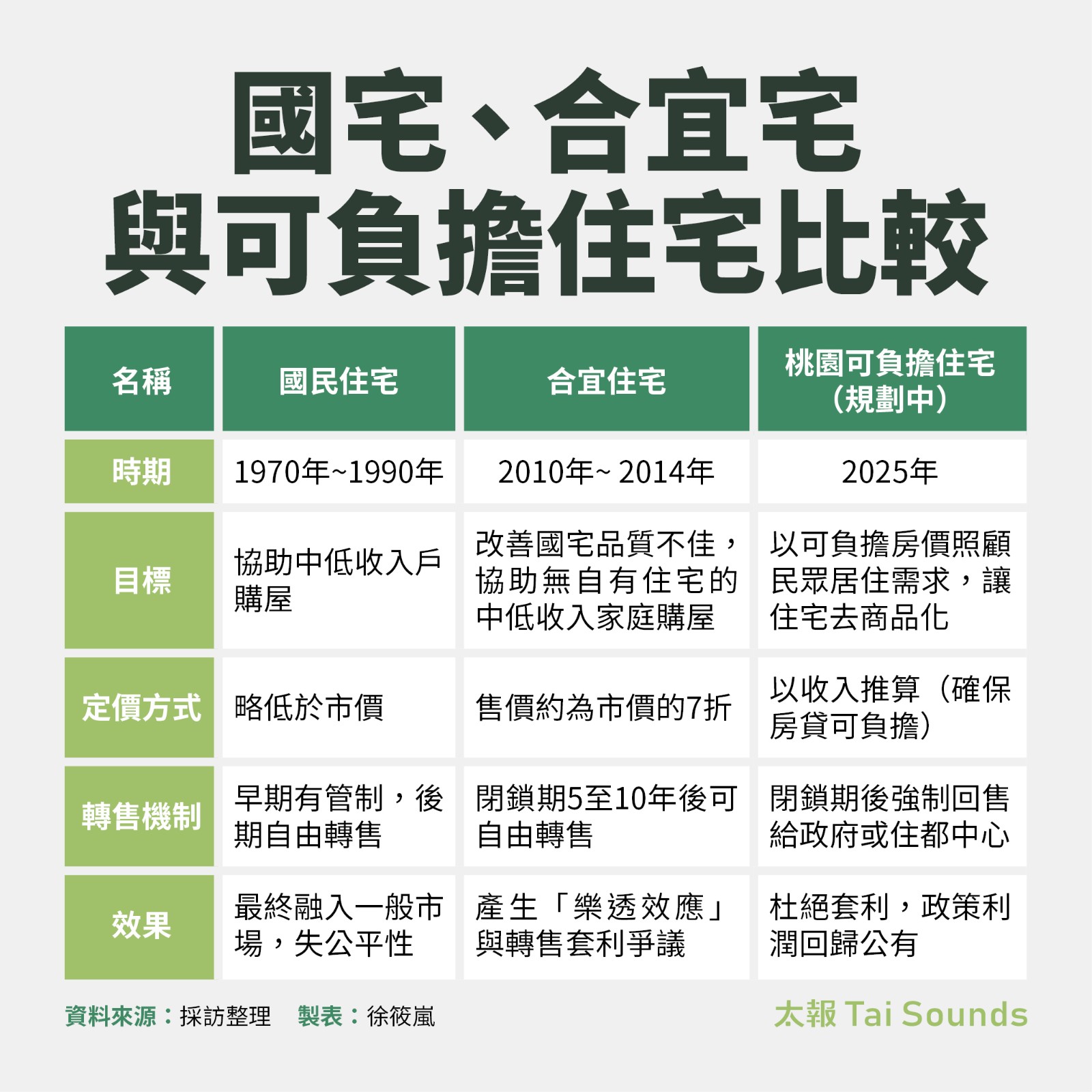

提到可負擔住宅,不免讓人回想起國宅與合宜住宅。景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示,過去兩者都允許購屋者在一定的閉鎖期過後,可將房產自由轉售,尤其國宅到後期幾乎毫無限制,又被稱為「樂透宅」。因原始售價遠低於市價,自由轉售等同將政府提供的土地與優惠價格,轉化為中籤者的個人獲利,變相讓社會資源成為少數人的私人財富。

桃園市提出的「可負擔住宅」模式,與國宅或合宜住宅有本質上的差異。章定煊提到,可負擔住宅採取「賣回給政府」,類似新加坡組屋的作法,目的是讓政府能夠重複、永續運用這批公共資源,並徹底改善國宅與合宜住宅被炒作的缺點,展現市府「住宅去商品化」的決心。

然而,政策理想性往往與現行法規、市場機制存在極大矛盾。馨傳不動產智庫創辦人何世昌創辦人直言,此政策有推動的可行性,但必須謀定而後動,過去類似政策的執行經驗顯示,若法律配套不周延,房屋仍可能透過非正常管道流入市場。

何世昌以板橋浮洲合宜住宅為例,儘管設有10年閉鎖期,但有心人士透過「債權讓渡」方式,再以「法拍欠款」的名義,規避不得轉售的閉鎖期限制,導致原本應被鎖定在特定市場的房屋,淪落到銀行手中或被法拍給其他人,市府再也無法掌握,讓公共資源未能持續發揮政策效益。

何世昌指出,「可負擔住宅」要落地,將牽動系統性的法律配套,包括《住宅法》、地政相關法令的全面修訂,並涉及到限制出租、設定抵押權等複雜層面,可謂牽一髮而動全身,呼籲政府應先將查核機制、處分機制與足夠重的罰則等防弊措施完備,避免重蹈過去因立法不周延,房屋最終流入法拍市場的覆轍。

另外,章定煊也擔憂,即使房屋無法轉賣,仍可能面臨「權利屋轉賣」、「轉租」及「親友借住」等三大漏洞。在不動產法律上,房屋使用權和所有權可以單獨拆分,因此,鑽漏洞者可透過簽訂超長期租賃契約或一次性收取高額使用費的方式,變相將使用權轉賣給他人,實質規避轉售限制,政府該如何管理。

國宅、合宜宅和可負擔住宅比較表。太報製表

可負擔住宅的長期穩定性與資源分配公平性也是討論的重點之一。章定煊認為,桃市府目前規劃透過都更回饋與開發商回捐來取得房源,並非一個穩定持續的房屋來源,況且初期僅中壢體育園區、機捷A20與A21等開發區釋出3000戶的量體,對照目前總人口數來到235萬餘人,「可以緩解多少居住需求?」是否會比照荷蘭、韓國等,建商蓋房屋要回饋多少戶數作為社宅或永續住宅?

章定煊也提醒,如何設計公平的資格取得機制,來滿足「最需要的人」,目前適用對象初步設定在25至45歲,導入評分制度,優先供給已婚或育有子女者,但究竟是採用輪候制、抽籤制,還是按比例優先分配給在地民眾後,才會將剩餘的戶數釋出,不動產政策必須有詳細規劃和永續性,即便過了10年、20年後,依然有民眾因此受惠,才是長期穩定的政策。

面對日益高漲的房價,薪資持續被通膨吃掉,青年族群或中壯世代想要一圓購屋夢,越來越困難。資料照

此外,針對可負擔住宅的定義,章定煊解釋,國際對於「可負擔」(Affordable)定義通常有兩種主要考量,一是賣斷式的總價,二是出租式的每月支出,後者的標準通常嚴格定義為每月對屋主的支出(如房租或房貸)不能超過其薪資所得的1/3。

何世昌補充,桃園市將可負擔住宅的目標訂在2字頭價格,試圖達到「可負擔」的目標,但單純沿用此名稱,可能缺乏對每月支出1/3的明確限制或配套措施,建議政策在推行時應更周延地闡明其定義與內涵。

10/14更新圖表

最新more>

- 店家招牌一半寫外語! 首爾50年老住戶嘆「中文太多」:出門得靠翻譯軟體

- 美花生免稅衝擊國產?農糧署:美花生進口極少 國產新鮮優勢難取代

- 把握春節時機大保養! 台電動員近600人投入機組大修 大潭8號機首度開蓋檢查

- 世界秩序瓦解中!德法領袖呼籲歐洲自立自強

- 李四川認親弟是「環保蟑螂」 蘇巧慧:支持徹查嚴辦

- 李貞秀國籍爭議延燒 柯文哲:民進黨如果不允許中配參政就明白講

- 春節賞屋「冷中求勝」全攻略!專家:掌握三關鍵 淡季也能議出好價格

- 戰場救命第一線!單兵急救包成戰傷救護核心 強化部隊戰力保存

- 春節慢遊新選擇!北中南水庫小旅行 看3D水工模型、賞鳥、騎單車一次滿足

- 日本3年來首次扣留中國漁船 船長昨晚獲釋

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 台大學霸淪暗網毒販 師長求情也沒用!林睿庠遭美法院重判30年

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺

- 炎亞綸自爆「飛輪海」成員摸他下體性騷 恥辱陰影深埋心中19年

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 抓到了!應材偷偷出貨給中芯 川普政府重罰80億