快訊

- 日本飯店帝國「APA集團」創辦人過世! 安倍多年戰友、修憲遺願高市接手

- 「姊弟之爭」撕破臉?楊瓊瓔發聲明開嗆 籲團結應建立在公平競爭

- 藍白喊嚴審台美貿易協議 卓榮泰:盼政院、立院共同努力完成

- 把握春節時機大保養! 台電動員近600人投入機組大修 大潭8號機首度開蓋檢查

- 世界秩序瓦解中!德法領袖呼籲歐洲自立自強

- 李四川認親弟是「環保蟑螂」 蘇巧慧:支持徹查嚴辦

- 春節賞屋「冷中求勝」全攻略!專家:掌握三關鍵 淡季也能議出好價格

- 春節慢遊新選擇!北中南水庫小旅行 看3D水工模型、賞鳥、騎單車一次滿足

- 日本3年來首次扣留中國漁船 船長昨晚獲釋

- 分析/蔣萬安「厚植國防」獲美信任 谷立言邀談軍購觸及2028?

- 阿里巴巴、比亞迪一度入列 美五角大廈突撤「中國軍企名單」

- 純愛也要明算帳!情侶合攻房市比例增 專家 :聯名登記恐耗首購優惠

- 「週末都在工地搬磚」苦等12年冬奧終摘銀 他頒獎台上跪拜叩首

- 租屋族省很大!租金補貼減輕4成負擔 女性與25歲以下青年成主力

- 男子漢的決鬥!烏賊1打4霸氣護妻 海馬「小王」求愛不成沉下退場

- 有恐怖罪前科 男子在巴黎凱旋門持刀攻擊警察

- 初一前暖熱如夏!除夕中午變天北東有雨 長假後期冷空氣接力報到

- 台大學霸涉毒「天才過往」起底! 林睿庠讀小學就會對電梯搞破壞

- 學霸兒販毒重判、1.2億遭扣!母「住豪宅、忙轉錢」本尊曝光

- 傳美軍已備戰攻打伊朗長達數週 川普:必須利用恐懼感

2027邁向「完全體」! 中科院研製全身型智慧輔力「軍用外骨骼」系統

2025-10-16 12:40 / 作者 郭宏章

中科院研製智慧輔力外骨骼系統,上半身構型展示人員可輕鬆舉起20公斤戰車砲彈,完成戰車與甲車上彈任務,目前正在研製全身型。郭宏章攝

動畫電影《攻殼機動隊》描繪未來世界中,人類可以藉由全身機械化的「義體」達成超越極限的危險任務、緝捕恐怖份子等,未來戰場上也即將有全身型的「動力輔助外骨骼」,減輕士兵與人員負荷,輕鬆搬運沈重的械彈、裝備,也避免傷害,中科院持續研發智慧輔助動力的軍用「外骨骼」系統,在今天(10/16)開幕的2025「台灣技術創新博覽會」中展出「全身型」的構型,研發小組正在陸續優化,預計2027年完成。

中科院研製動力輔助外骨骼系統,右為軍用全身型智慧輔力外骨骼系統,可用於戰場;左為可提供照服員專著的外骨骼系統,可幫助長照工作者搬運病患或行動不便者,減輕照服員負荷。郭宏章攝

中科院研製智慧輔力外骨骼系統,上半身構型展示人員可輕鬆舉起20公斤戰車砲彈,完成戰車與甲車上彈任務,目前正在研製全身型。郭宏章攝

由經濟部、國發會、國防部等11個部會等單位共同舉辦的2025年台灣技術創新博覽會今天在台北世貿展覽館開幕,國家中山科學研究院與國防部軍備局也在「智慧永續館」內展出軍事科技創新研發成果,其中,中科院從2020年起展開「外骨骼系統」開發,由下肢的「外骨骼」系統開始,逐步研發,目前已進展至「全身型」的智慧輔力構型,成為今天展場中的軍事科技研發亮點。

中科院研發的智慧輔助動力上肢外骨骼系統設計。中科院提供

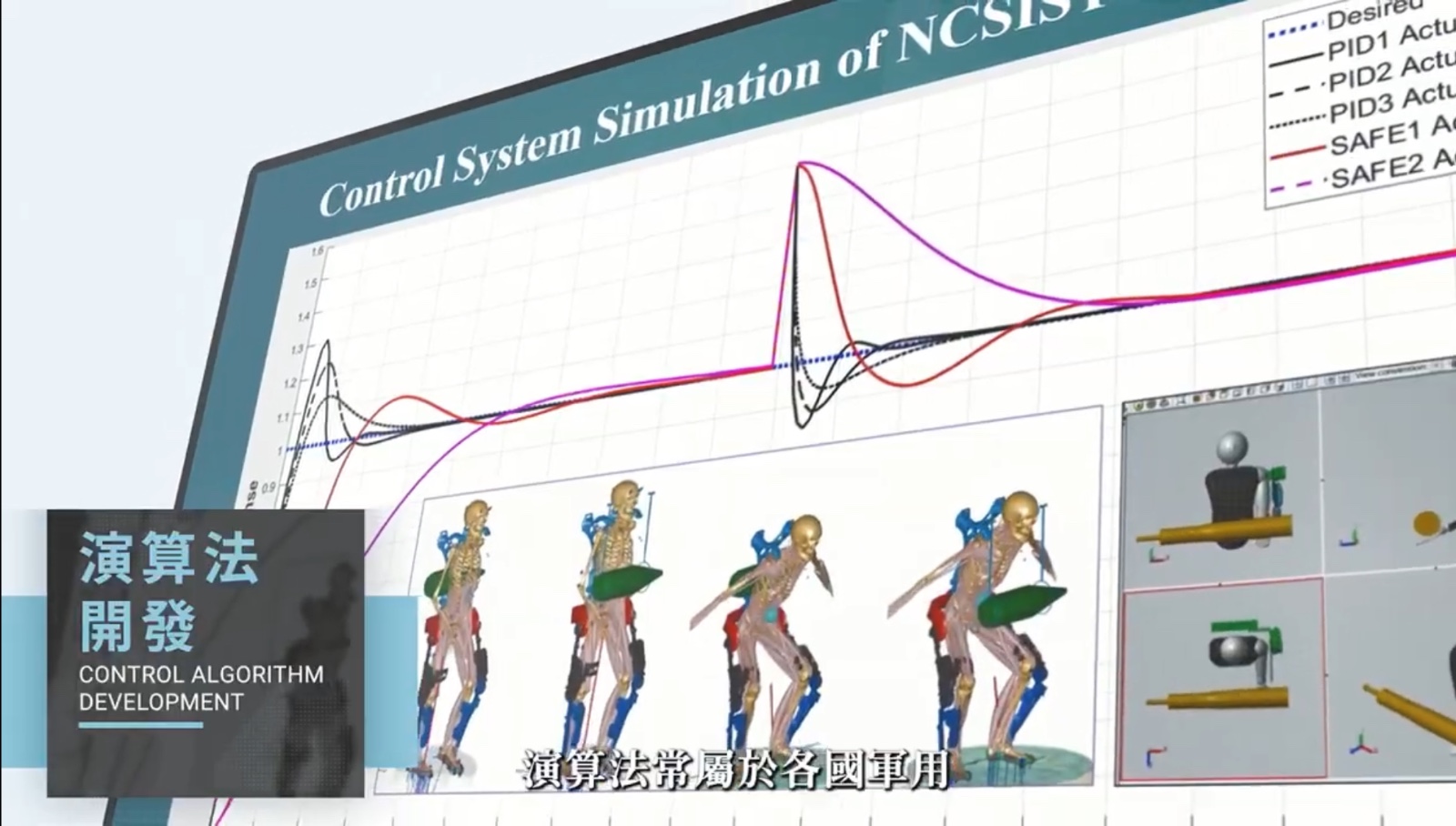

中科院表示,有鑑於未來的戰爭,不再只是武器與火力的比拼,而是人、機、網的整合。中科院從2020年起研製的外骨骼系統,是以精密控制系統,協助人體完成動作的機械裝置,涉及生物運動學、機器人學、AI與人因工程等領域,融合智慧感測與動力輔助,將成為士兵在戰場上靈活運動的助力。

國家中山科學研究院運用機械、材料、電子與光電創新技術跨領域研發的全身型「智慧輔力外骨骼系統」,將在2025台灣創博會展出。中科院提供

中科院表示,2021年起陸續推出協助下肢的「野戰型外骨骼」、「荷重型外骨骼」,而今天展出的搭配上肢用的「智慧輔力外骨骼系統」,將可有效提高單兵作戰及遂行任務量能。

國家中山科學研究院運用機械、材料、電子與光電創新技術跨領域研發的全身型「智慧輔力外骨骼系統」,將在2025台灣創博會展出。中科院提供

在這次台灣技術創新博覽會中所展出的智慧輔力外骨骼系統,中科院研發小組採用5個自由度結構設計,上肢單關節輸出扭力達10牛頓米以上,下肢單關節輸出則可達50牛頓米。而且這套外骨骼系統採取模組化分開操作,或結合成全身型使用,也就是可以分開上、下半身使用,具備任務彈性。現場也由中科院人員穿著上半身系統,由動力輔助下,可輕鬆搬起20公斤砲彈模型,也能舉高、靈活進行戰車、甲車組員上彈藥的動作。

中科院於2025台灣技術創新博覽會展出外骨骼系統研發成果,包括軍用全身型智慧輔力外骨骼(右1)可減輕國軍官兵搬運彈藥時的負荷及處理重複動作,提高工作效率避免傷害,也能衍生至工業與醫療照護用途(右2、左1)。郭宏章攝

中科院前瞻研發組科專小組長吳尚儒博士說明,外骨骼用途主要是在長時間進行重複的動作,而且是在高負荷的情況下,因此都會需要外骨骼的輔助。所以主要像是武器操作、或是砲彈的搬運、或者彈藥箱搬運等,都可以用外骨骼系統,去協助官兵執行相關任務。

中科院進一步指出,未來將持續進行整體系統優化、輕量化等工程,預計在2027年完成最終版本並投入使用。而且,目前中科院的外骨骼系統除了主要朝軍用需求發展之外,也可提供在工業、醫療照顧等民間用途。吳尚儒小組長自己也在展場穿上一套適合照服員使用的上半身外骨骼系統,可減輕脊椎與腰部的負荷,輔助照服員輕鬆搬動被照顧的行動不便的老人或病患。因此,中科院的外骨骼系統也有機會進軍工業、醫療等跨領域,成為守護國防與提升民生的雙重助力。

最新more>

- 再現二刀流!大谷翔平春訓牛棚練投 曝挑戰塞揚獎最重要的事

- 日本飯店帝國「APA集團」創辦人過世! 安倍多年戰友、修憲遺願高市接手

- 更新/ 春節連假首日車流增 南下留意「國道易塞路段」

- 馬年首波福利!《港式台妹》甜蜜迎2026 啦啦隊女神男神齊拜年

- 馬年新福到!《港式台妹》甜蜜迎2026 啦啦隊職人新春應援上線

- 【每日揭詐】高鐵站「借錢哥」演技太逼真!哭訴借不到錢 他心軟提數萬救援...「人」財兩失

- 「姊弟之爭」撕破臉?楊瓊瓔發聲明開嗆 籲團結應建立在公平競爭

- 藍白喊嚴審台美貿易協議 卓榮泰:盼政院、立院共同努力完成

- 海巡去年救援約600人!管碧玲親自下廚慰勞 感謝同仁守護國家

- 店家招牌一半寫外語! 首爾50年老住戶嘆「中文太多」:出門得靠翻譯軟體

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 台大學霸淪暗網毒販 師長求情也沒用!林睿庠遭美法院重判30年

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺

- 炎亞綸自爆「飛輪海」成員摸他下體性騷 恥辱陰影深埋心中19年

- 【新聞切片】新北割頸案輕判且最快2年可假釋 「殺人判得比貪污輕」誰在家屬心口插刀?

- 抓到了!應材偷偷出貨給中芯 川普政府重罰80億