快訊

- 夢幻童話場景!珊瑚藏星空獲攝影賽大獎 這張「豐臀裸照」不是限制級

- 川普促俄烏「快和平」 澤倫斯基怨:太常被要求讓步

- 年貨清單+1!貓奴吳沛憶、郭昱晴開箱「寵物避難包」 這些東西不可少

- 美伊談判2/17再登場 華府擬施壓德黑蘭減少對中石油出口

- 盧比歐:美中貿易議題影響全球 需控管分歧避免衝突

- 接班腳步近了?韓媒:北韓中國大使館照片牆 金正恩父女照首度C位展示

- 歐洲5國翻案:俄國反對派領袖納瓦尼遭「箭蛙毒素」謀殺 矛頭指向克宮

- 高市早苗病況惡化「兩根手指嚴重彎曲」 不就醫原因讓人心疼

- 慕尼黑安全會議 王毅:中美關係前景取決於美國

- 中共舉行春節團拜會 習近平放眼馬年「剛健雄壯、自強不息」

- 切斷俄國財源 英國與歐洲盟友討論加強查扣「影子艦隊」油輪

- 痛批割頸案法官判太輕「簡直逼被害家屬去死」 郁方:惡魔長大變大惡魔

- 盧比歐傳遞美歐團結訊息「美國永遠都是歐洲之子」

- 密集過濾攝影機、監視器、無人機 伊朗政府持續大規模搜捕示威者

- 春節出國潮噴發!桃園機場連假首日運量飆16.9萬 創歷史新高

- 美國部分政府又停擺 航空團體警告:航班恐延誤、旅客排隊時間變長

- 《單身即地獄5》紐約男李省勳是「李明博外孫」? 製作組曝真相:有懷疑過

- WBC》確定了!山本由伸3/6先發對台灣 「下半身比去年更壯」

- 四叉貓再爆李四川「惡霸家族」猛料 姪子工地潑漆、車放2把武士刀

- 美軍突襲委內瑞拉秘密武器是它?川普首度公開討論

【深度報導】保護令非無用!土城命案揭台灣家暴防護網四大破口

2025-07-21 08:00 / 作者 洪敏隆

土城命案敲響家暴安全防護警鐘,圖為涉案謝姓男子從土城警分局移送。讀者提供

2021年衛福部公布「我國第二次臺灣婦女遭受親密關係暴力調查報告」,我國18至74歲、且曾有或現有伴侶的婦女,曾經遭受任何一種親密關係暴力的「終生盛行率」是19.62%,約每5人就有1人曾經遭受親密關係暴力。

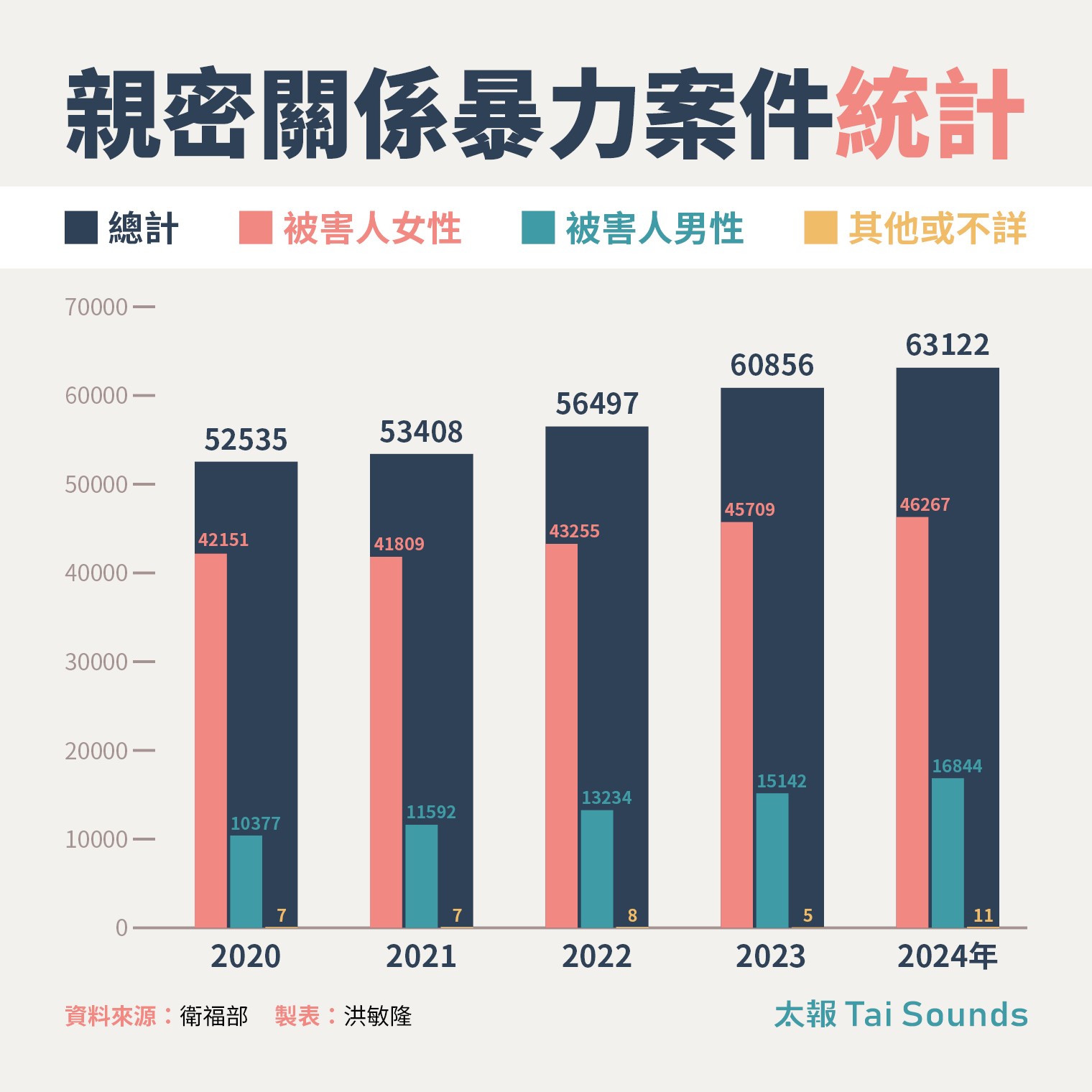

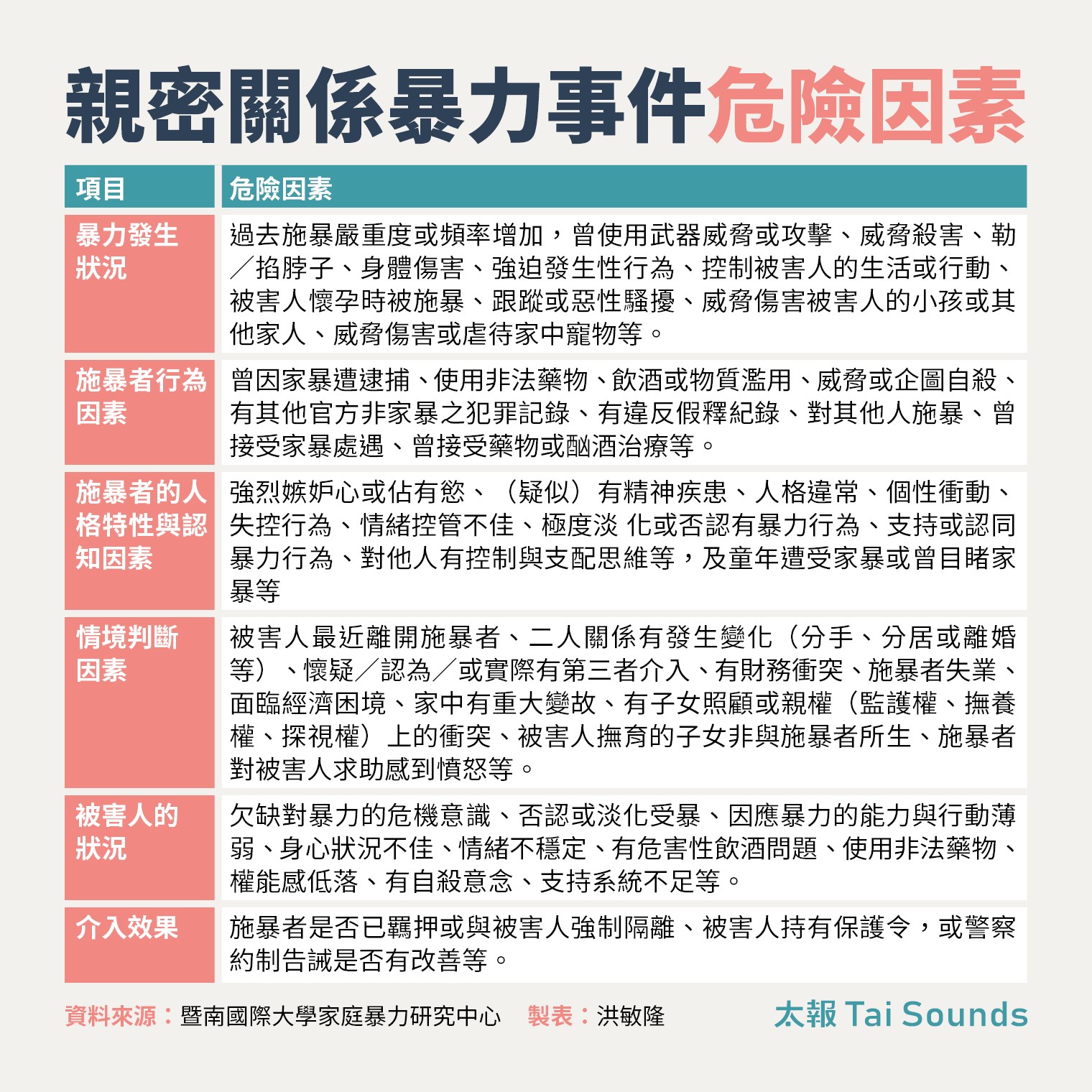

近年家暴通報案件持續攀升,以「親密關係暴力」佔最多數,案件成立的件數也從2020年的5.25萬件,到2024年是6.31萬件,大多數是女性被害者。暨南大學家庭暴力研究中心主任王珮玲分析通報量增多,不代表家暴問題變嚴重,而是國人意識提升,終生盛行率從第一次調查(2015)的26%下降至第二次的19%,顯示家暴防治是有進步。

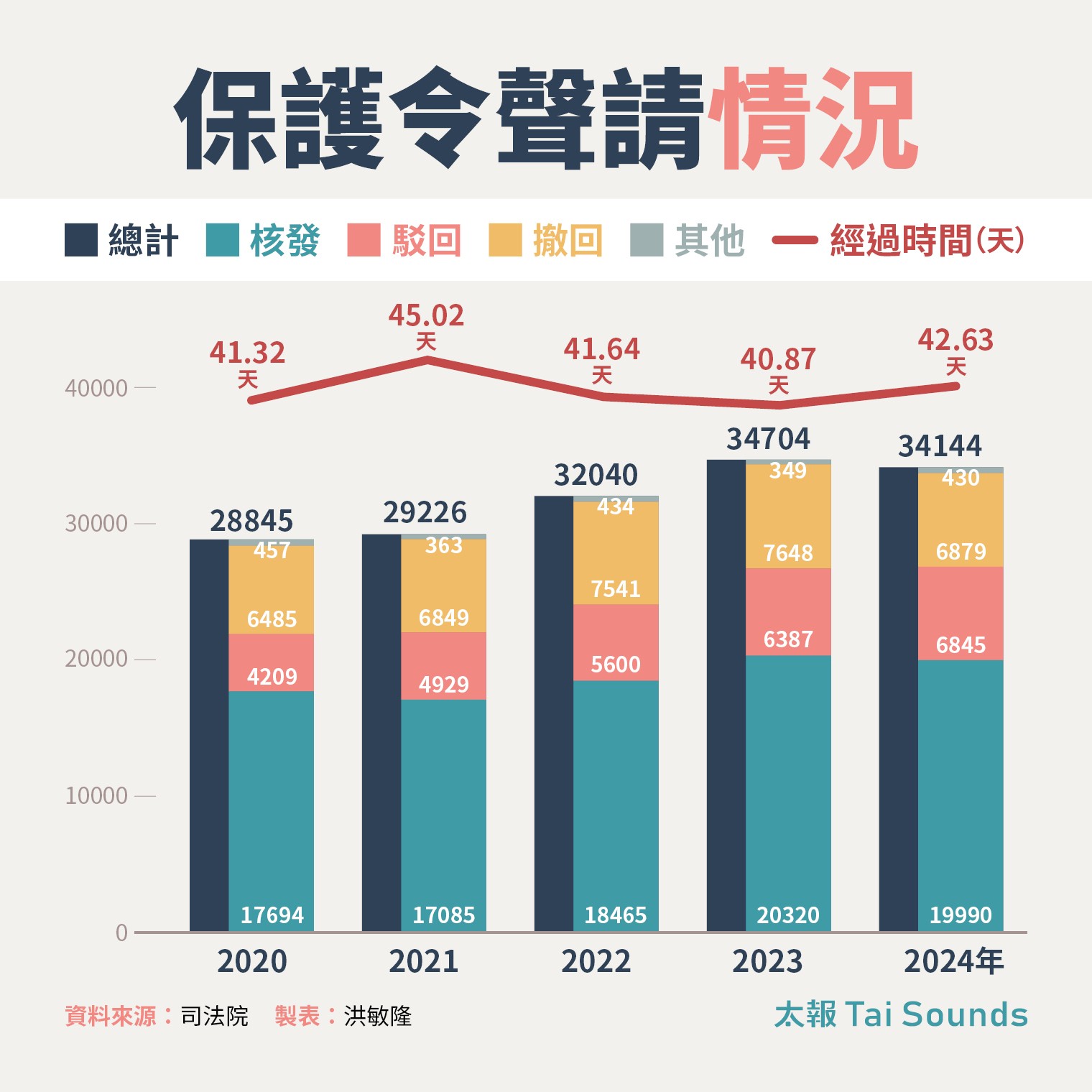

此次土城命案,網路上出現許多「保護令無用」的氛圍,然而,王珮玲做過「親密伴侶暴力案件保護令成效與相關因素之研究」,針對核發保護令第3、9個月後之兩次對被害人的追蹤調查,保護令對約8成的施暴者具有相當的嚇阻效果,也讓受暴者獲得喘息與安全的空間,再發生肢體暴力之比率約19%,如何預防這19%高危案格外重要。

該調查研究這近兩成會違反保護令的相關因素發現,施暴者具有犯罪前科、有精神疾病,施暴者對被害人有脅迫控制及跟蹤等行為時,違反保護令及再度發生肢體暴力之可能性均顯著較高;另保護令核發之內容是否符合被害人之需求及警察是否落實執行,與施暴者是否遵守保護令亦有顯著相關。

根據衛福部所做「我國同居親密關係之暴力樣態、歷程及服務需求研究」,親密關係暴力中,脫離關係的階段被認為是最危險的時期,約有75%的暴力事件發生在伴侶分開或試圖分開時,施暴者因為失去控制感而加劇暴力行為,因此在離婚、保護令的開庭和審判前後,容易出現各種恐嚇、報復暴力行為。

勵馨基金會認為,面對家庭暴力,不能只期待某個部門單打獨鬥,當制度能在風險升高時精準辨識高危對象、主動啟動整合防治資源,才能強化保護的實質效果、將悲劇的可能性降到最低。

保護令對8成施暴者是有達到嚇阻作用。照片取自屏東縣政府網站

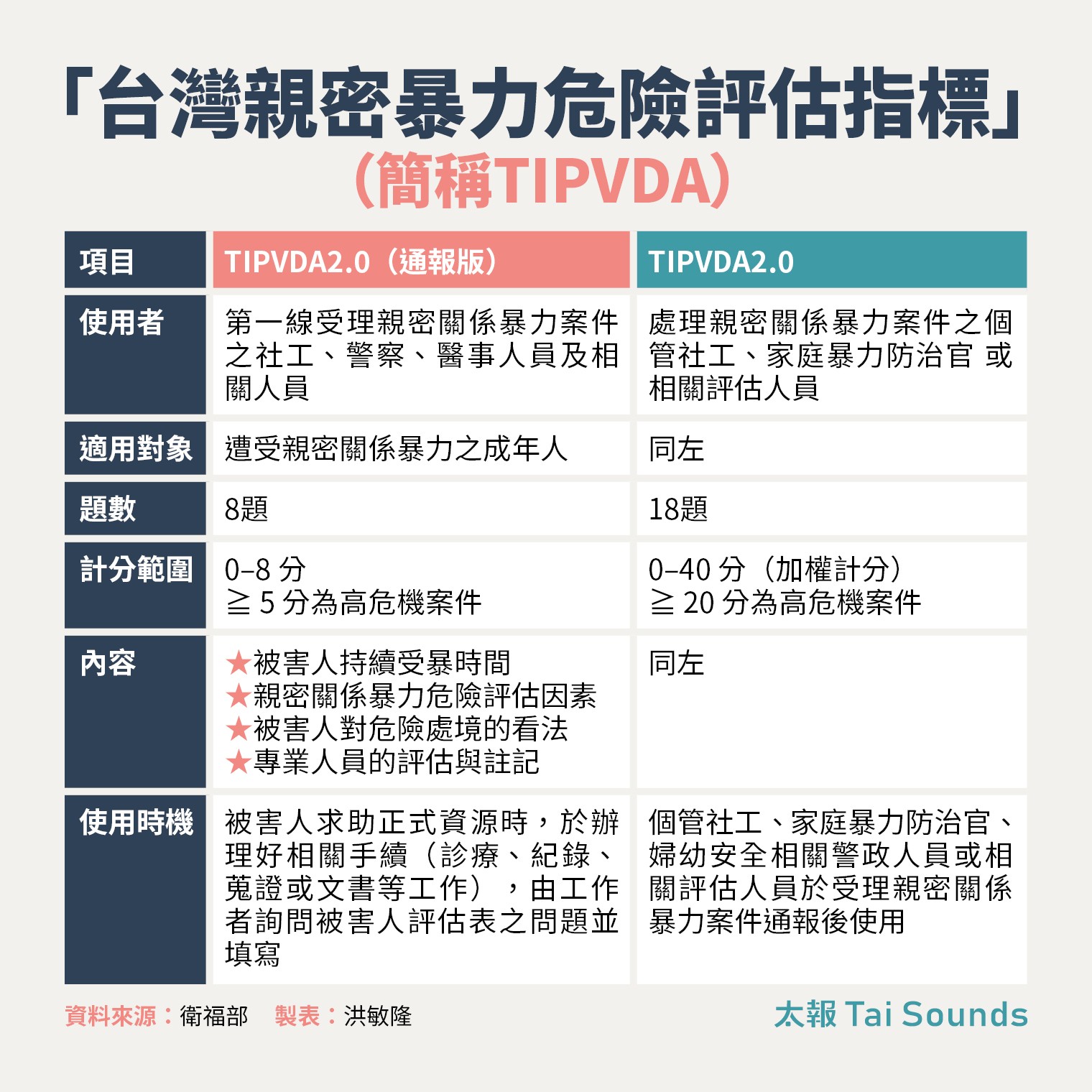

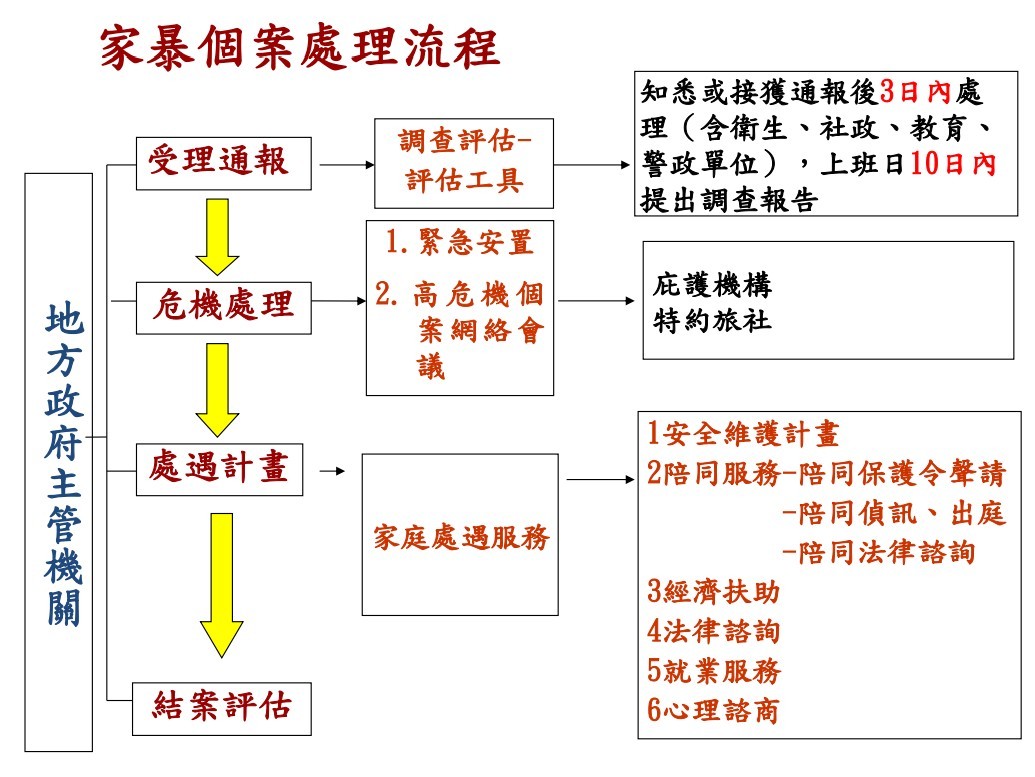

事實上,我國自2009年開始推動「台灣親密關係暴力危險評估表」(Taiwan Intimate Partner Violence Danger Assessment,簡稱 TIPVDA)與家庭暴力安全防護網方案。這套制度是參考英國的卡地夫市(Cardiff)2003年實施的計畫,透過危險評估,找出高危機個案,並啟動機構的聯繫追蹤會議,建立安全防護網計畫,執行相關作為。

卡地夫市實施幾年後的成效是,42%受害者沒有再經歷家暴事件,重複受暴比例也由32%降至10%,發掘高風險家庭比例也從5%增加至50%,願意提出家暴刑事告訴者由5%增加至60%,且被害人對自我安全意識也有顯著提升。

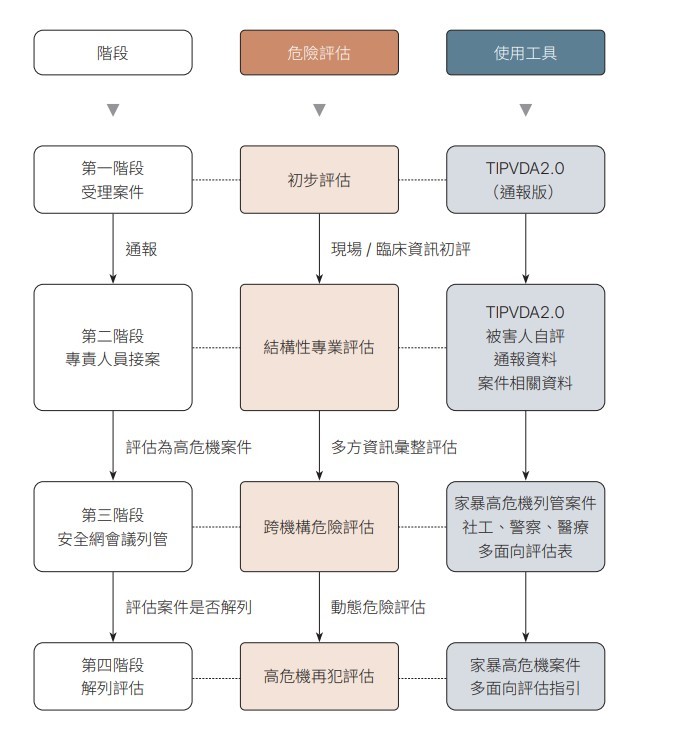

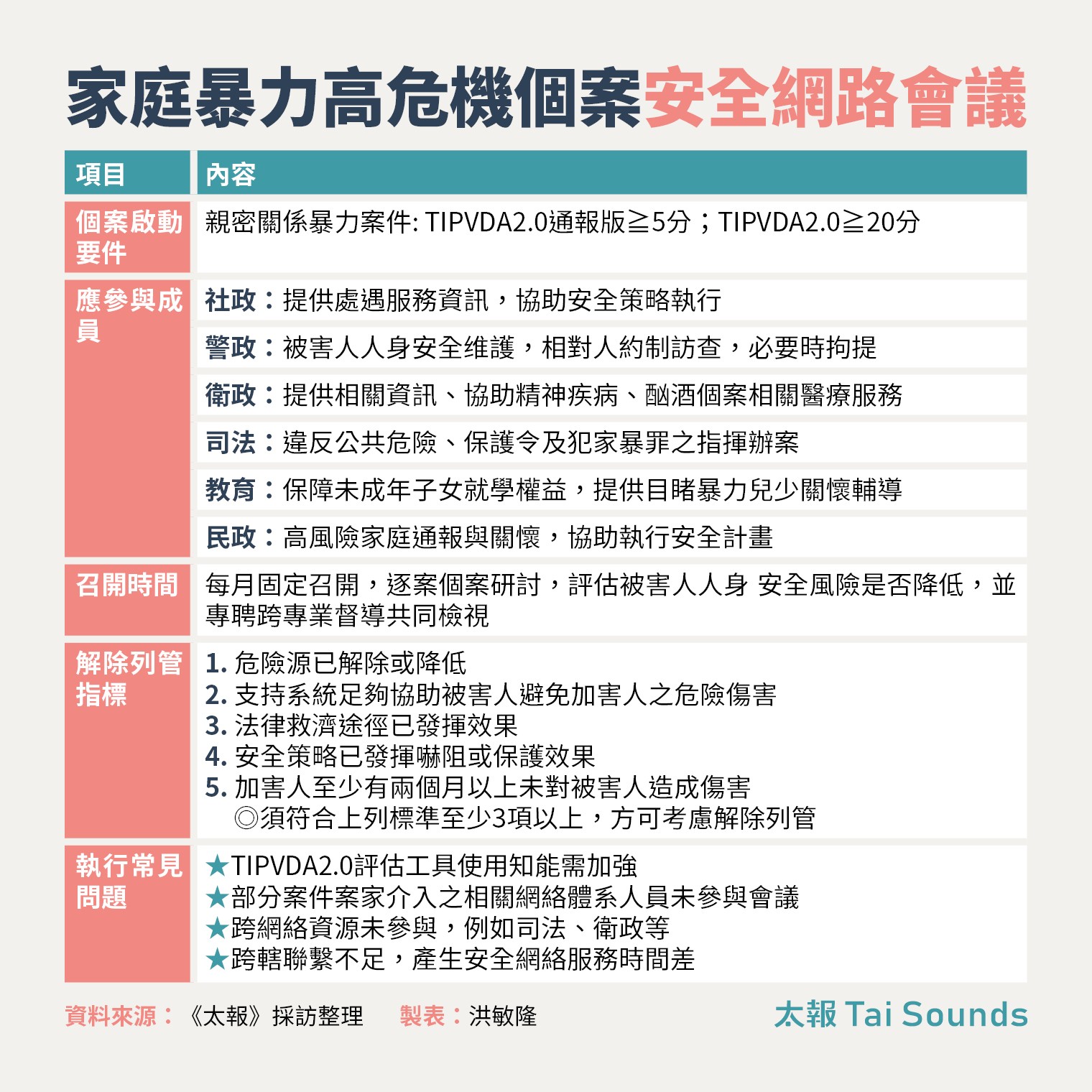

台灣參考卡地夫市推行的家庭暴力安全防護網計畫,委託王珮玲研發「TIPVDA」,前幾年再精進TIPVDA2.0,包括由第一線責任通報人員受理案件時先做簡易通報版,及個管社工、家庭暴力防治官等相關評估人員所做更深入的危險評估表,透過量表篩選出高危機案件,再由縣市政府列入每月邀集各相關網絡單位召開高危機個案網絡會議,逐案列管討論,針對被害人所面臨的風險進行多樣面貌評估,預防再次受暴。

西部某縣市的家防中心林姓社工督導指出,透過個案列管會議,資訊分享,才能針對高危機個案提出具體有效率的因應,因為這不是只有社政的環節就可以做到,加害人的危險因素,可能需要司法機關逕行拘提逮捕及刑事附條件命令之運用,也可能要強化家暴加害人認知輔導教育及酒癮戒治處遇服務,或是提供被害安全服務計畫及家暴加害人處遇方案,整個防治工作的連繫與合作機制必須建立,才能織起有效的安全網。

土城命案後,7月14日衛福部召開的「家庭暴力及性侵害防治推動小組第6屆第6次會議」,花了很長時間全面性檢討,會後保護司長張秀鴛提出很多未來精進方向,包括整體風險評估與服務銜接都有待強化,也應強化第一線專業人員專業訓練,提升對親密關係暴力本質、加害人行為模式及高風險徵兆之敏感度與應對能力,並研擬跨轄通報與應變機制,避免耗時溝通協調,造成家庭暴力事件的惡化。

危險性評估各階段。截自衛福部操作實務手冊

此次土城案件是很多親密關係暴力案件安全防護計畫不足的縮影,2024年家庭暴力安全防護網計畫執行狀況檢討會議,就針對專家學者、內政部警政署、衛福部保護司、心理健康司所組督導團隊的各縣市實地評核,就有發現幾項應改進之處。

第一個問題是「評估工具使用知能需加強」,因為人員更迭異動,雖然衛福部有實務操作手冊可依循,但部分人員對TIPVDA2.0 及多面向評估指引等評估工具的解讀及運用有偏誤。例如:僅就被害人當次案件進行暴力評估,未評估過往暴力狀況;被害人有明確受暴事實,但TIPVDA2.0竟為0分等;且很多僅依量表分數區辨危險程度,未依據所勾選題項之危險因子擬定相對應之安全計畫,使高危機個案網絡會議未能有效發揮功能。

「案件危機高低不能只看分數決定!」林姓社工督導表示,被害人有時會因為暴力發生當下、身體受傷與疼痛情況、情緒與身心狀態、或自身的特殊考量(如涉及違法案件、毒藥品等),影響他們與一線人員談話及評估結果,因此必須注意評估表中選項填寫情形與被害人自評,從中發掘問題,或參酌更多資料,以判斷被害人實際危險程度。

對此,保護司計畫辦理危險評估種子師資培力暨認證機制,以維持危險評估訓練品質之一致性,提升整體危險評估的穩定與效度。

親密關係暴力的安全防護問題應正視,積極補起漏洞。照片取自保護司網站

第二個問題是「相關網絡體系人員未參與」。督導團隊發現有5個縣市,案家介入的相關網絡體系人員未落實登載或未出席高危機個案跨網絡會議,例如被害人同住兒少有目睹家暴情事,卻沒有目睹兒少評估及處遇情形,教育單位亦未出席說明;相關人員沒有出席會議,導致網絡會議間未能有效且即時掌握案家狀況。

第三個問題是「跨網絡資訊交流未落實」。有些加害人合併有精神、自殺或毒品等議題的案件,從2019至2023年的統計來看,具心理衛生議題的案件在解除列管後,3個月內再列管的案件,佔所有再列管案件的40.46%,但有些縣市的家暴安全防護網,忽略心理衛生醫療資源挹注的重要性。

各縣市的刑事司法投入安全網路的積極度也有很大不同,也反映在高危機案件違反保護令罪及家庭暴力罪羈押情形的力道不同。2023年檢察機關針對高危案,未聲請羈押且未附條件命令計15件,其中台北市4件、彰化縣3件、新北市及台南市各2件、台中市、新竹市、南投縣及宜蘭縣各1件;檢察機關聲請羈押後,仍有5件遭法院駁回,其中新北市2件、桃園市、新竹市及花蓮縣各1件。

此次土城命案,檢察官未聲請羈押,也未附帶條件命令如具保、責付、限制住居等,引起社會嘩然。其實在過往相關檢討會發現,原因出在未檢附足夠證據佐證加害人有反覆實施違反保護令或家庭暴力罪之虞。

在去年(2024)10月的家暴防護網檢討會議就有要求,未來警方建請檢察官聲請羈押時,應隨案檢附案件歷次通報記錄(含TIPVDA表)、保護令執行記錄表及再犯危險評估之相關資料,並於移送書上註明此案為高危機案件,以利檢察機關及法院確實瞭解相對人具反覆實施暴力的危險性。

林姓社工督導說,除了強化警方檢附案件的案件知能,另一個重要環節是司法機關是否有把自己視為家暴防護網的重要一環,現況是各縣市的檢查法院系統參與度不一,有些縣市不僅每個月都會有檢察官及法官參與,很多檢察官在會中還會針對案件涉及刑事或相關法律議題給予適當回應,必要時也能將疑問再帶回工作場域再行研究,對於家庭暴力案件的暴力危機管控,能提供很大的幫忙。

然而,檢視2023年各縣市司法單位參與高危機個案網絡會議,各地方政府均有檢察署代表出席,可是新北市、桃園市、高雄市及屏東縣等4縣市未有法院代表出席。部分司法人員不願參與家庭暴力高危機個案網絡會議的原因是「維持司法中立」,但學者舉國外經驗,參與高危會議法官與檢察官可以離開法庭(偵查庭),看到個案更為真實的樣貌,因為在法庭(偵查庭)上,當事人的表現有時是「有所為」的,企圖運用「有所為」來影響司法人員的判斷。

第四個問題是「跨轄聯繫不足,產生安全網絡服務時間差」,土城命案是上月25日,新北地院先行核發暫時保護令,涉案的謝男為此須搬離土城,返回屏東老家居住,這涉及到跨縣市,因為聯繫的問題及各縣市召開安全網絡會議的時間有落差,導致無法及時因應。

這不是第一次發生這麼嚴重的跨轄聯繫問題,監察委員葉大華調查2022年11月一起彰化縣兒虐案,被害的3歲男童跟母親在新竹長期遭生父家暴,雖是高危列管案件,但母親帶其遷居彰化,又遭母親及同居人虐打重傷致殘。

家暴個案處理流程。截自台中市政府網站

由於男童母親搬到彰化後,一再逃避竹縣府聯繫,訪視孩童不斷受阻。經多次聯繫,才透過視訊發現孩童受虐;雖依法進行通報,卻未積極請求警察機關尋查或親訪男童,處置作為消極,與彰化縣政府跨轄合作發生漏接,最終錯失保護孩子免於受虐重傷契機,凸顯家暴案跨轄協調合作機制失靈。

保護司就這些跨轄轉介案件,研擬放寬原受案縣市參與受轉介縣市召開之高危機個案網絡會議方式,並將高危機個案網絡資料轉銜,以符實務需求。

《家暴法》實施20多年來,防治網絡在很多家暴危機事件守護不少被害者的安全,土城命案是個案,但也可能是潛藏的通案,唯有從制度發生的原因及問題全面檢視,才能在系統面、風險面及執行面達到更完善的家暴安全防護。

最新more>

- 漫天「幽靈」飛撲小鎮死滿地、貓蛛一出手就逮3獵物 攝影賽獲獎

- 過年天氣出爐!今高溫上看30度 除夕夜變天北部濕涼到初二

- 夢幻童話場景!珊瑚藏星空獲攝影賽大獎 這張「豐臀裸照」不是限制級

- 川普促俄烏「快和平」 澤倫斯基怨:太常被要求讓步

- 年貨清單+1!貓奴吳沛憶、郭昱晴開箱「寵物避難包」 這些東西不可少

- 美伊談判2/17再登場 華府擬施壓德黑蘭減少對中石油出口

- 【水象星座運勢】2/15 巨蟹座調整策略、天蠍座升華浪漫、雙魚座拓展交友

- 【火象星座運勢】2/15 牡羊座製造戀愛機會、獅子座善解人意、射手座把握投資機會

- 【土象星座運勢】2/15 金牛座貴人運強、處女座建立友善關係、摩羯座開發策略

- 【風象星座運勢】2/15 天秤座掌握目標、水瓶座控制消費、雙子座財富增長

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 學霸兒販毒重判、1.2億遭扣!母「住豪宅、忙轉錢」本尊曝光

- 【新聞切片】新北割頸案輕判且最快2年可假釋 「殺人判得比貪污輕」誰在家屬心口插刀?

- 四叉貓再爆李四川「惡霸家族」猛料 姪子工地潑漆、車放2把武士刀

- 炎亞綸自爆「飛輪海」成員摸他下體性騷 恥辱陰影深埋心中19年

- 割頸案家屬開撕法官全文!乾哥PO照「最美風景」 楊爸慟揭:我兒躺擔架等急救

- 一度摔到不能動!韓17歲女高生冬奧大絕殺 美國名將3連霸夢碎

- 男子漢的決鬥!烏賊1打4霸氣護妻 海馬「小王」求愛不成沉下退場

- 世界秩序瓦解中!德法領袖呼籲歐洲自立自強

- 傳美軍已備戰攻打伊朗長達數週 川普:必須利用恐懼感