快訊

- 美通膨降溫難掩AI隱憂 美股漲跌互見

- 核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

- 軟硬兼施! 中科院引入外商技術 強化關鍵基礎設施防護力

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

- 死囚拖21年不槍決!鄭武松幹掉前妻和工頭曾「一心求死」 聲請釋憲被打臉

- 美1月核心CPI降至近5年最低 聯準會降息機率再增

- 慕尼黑安全會議登場 盧比歐王毅場邊會談

- 快訊/美再斡旋新一輪俄烏談判 2/17瑞士日內瓦登場

- 狂打裝傻牌!心腹「Matzka岳父」一肩扛收押 高金素梅涉3大弊案辯「不知情」

- 夏季高峰將至、美伊緊張 OPEC+擬4月恢復增產

- vivo X300 Pro 掌鏡新春微電影《新年那些小情緒》溫情上映

- 漢田生技攜手明聖國小啟動地方創生結盟

- Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒

- 未雨綢繆?衛星照片顯示伊朗已強化核設施結構

- 兩岸條例2004年修法前未要求單一戶籍 梁文傑指對岸「證明」李貞秀1993年除籍「難以採信」

- 對美直接投資2500億美元 台積電到底占多少?龔明鑫:由企業自行公布

- 美國保健食品市占5成 關稅降至10% 龔明鑫:對消費者是好消息

- 高金素梅100萬交保!涉3大弊案赴「天下第一庭」應訊3小時

- 割頸案家屬開撕法官全文!乾哥PO照「最美風景」 楊爸慟揭:我兒躺擔架等急救

- 未來5年對美能源採購444億美元 龔明鑫:目標2029年美國天然氣占比提高到25%

【失智海嘯2-1】從走失到安居 「更需要」社區接住迷途長者

2025-07-07 08:00 / 作者 洪敏隆

台灣邁入超高齡社會,失智長者人數也會持續攀高,在社區需要建置更友善環境。洪敏隆攝

「聽說○○家的阿公被『魔神仔』拉走!從監視器看到的影像,阿公走若飛共款,一定是妖怪把他招走......」。以前民間傳說很多老人家是被「魔神仔」抓走,直到2019年9月,警政署將「失智症走失」列為失蹤人口統計的獨立分類項別,這幾年的統計數據顯示,失智長者失蹤已是台灣社會已成為一個難以忽視的社會問題。

衛福部去年(2024)公布最新台灣65歲以上長者失智症盛行率為7.99%,高齡失智症人口約35萬人,未來會逐年攀升,7年後(2031)將逾47萬人。其帶來的衝擊之一是,失智已成為這幾年65歲以上長者失蹤的主因之一。

長者失智迷途情況越來越多。資料照,台中市警二分局提供

根據警政署統計,近5年65歲以上失蹤人數是持續上升,從2020年的4591人,增加至2024年的5279人,長者失蹤原因排名第一是「離家出走」,失智症走失則是高居第二,且所占比例跟人數也是逐年升高,2020年是占29.71%、1364人,到2024年已超過三分之一比例(33.87%)、1788人,且至今有40多人未能尋獲,或是像今年初藝人林葉亭父親失蹤11天,尋獲時已成冰冷遺體,成為家屬心中永遠的痛。

家中有失智長者的設計師阿沁(化名)說,他阿公是有行動能力,狀況也是時好時壞,過去走失過兩次,家人處在惶惶不安的夢魘,等待好消息的煎熬負擔是外人很難理解,有時候家人會想,如果沒有辦法時時看顧,要怎麼把阿公盡量留在家裡,才能避免提心吊膽。

失智者走失伴隨的意外和風險難以預期,是讓照顧者最憂心的原因,失智症的病症又較缺乏外顯性的行為,不易被路人辨識,降低了民眾主動識別並提供幫助的機會,也使得很多失智者會因認知功能下降,想要在社區中自立生活面臨障礙或弱勢處境,且國外有研究顯示,失智者失蹤事件可能成為將失智者送往機構照顧的推手。

天主教失智老人基金會處長陳俊佑說,民眾對失智議題常會詢問的是「當我們家人失智時,大家會怎麼對待他?」、「自己有這樣情況時,可以在社區生活嗎?」,實際上失智不是什麼能力都不行,他們不是社會負擔,一樣可以發揮能力。

今年70歲的秀珍阿姨,年輕時活耀於西門町擺攤,因為中年失婚封閉自我,逐漸出現失智症的精神行為症狀,雖然現在已是中度失智,進入日間照顧中心,但在護理師及天主教失智症基金會團隊鼓勵,到披薩店學習製作,又到社區教導民眾製作串珠,展現活力。

台北護理健康大學長期照護系教授黃秀梨提到,在失智者熟悉的環境中提供對應性的支持越多,失智者越能維持獨立自主的生活,持續參與社會活動,貢獻自己。以社區為基礎的模式,建構失智症友善的社區環境,能讓失智者及其照顧者儘早得到協助,不僅可以降低疾病惡化及住院率的風險,也能協助減輕照顧者的壓力及疲憊感。

衛福部委託國家衛生研究院所做的2024年「全國社區失智症流行病學調查」,以長者年齡層來看失智症盛行率,65至69歲(2.40%)及70至74歲(5.16%)都是遠低於長者平均的7.99%。從失智個案的疾病嚴重度來看,重度占比約四分之一,多數都是輕、中度,從幫助延緩失智程度的策略來看,建立友善環境是非常重要。

失智症雖是不可逆的疾病,但身體狀況牽涉到外部空間的友善程度,如何將阻礙降至最低狀態,社區環境空間友善是非常重要。

台灣失智症協會顧問湯麗玉曾與國際專家討論,希望世衛組織可以把失智友善環境設計概念納入「高齡友善城市」指引。台灣要讓失智者在社區被接納,也應著手深耕失智友善社區,並改善社區物理環境,例如「路標」等標示字體放大、增加顏色對比等,並重視建築與室內設計的專業養成教育。

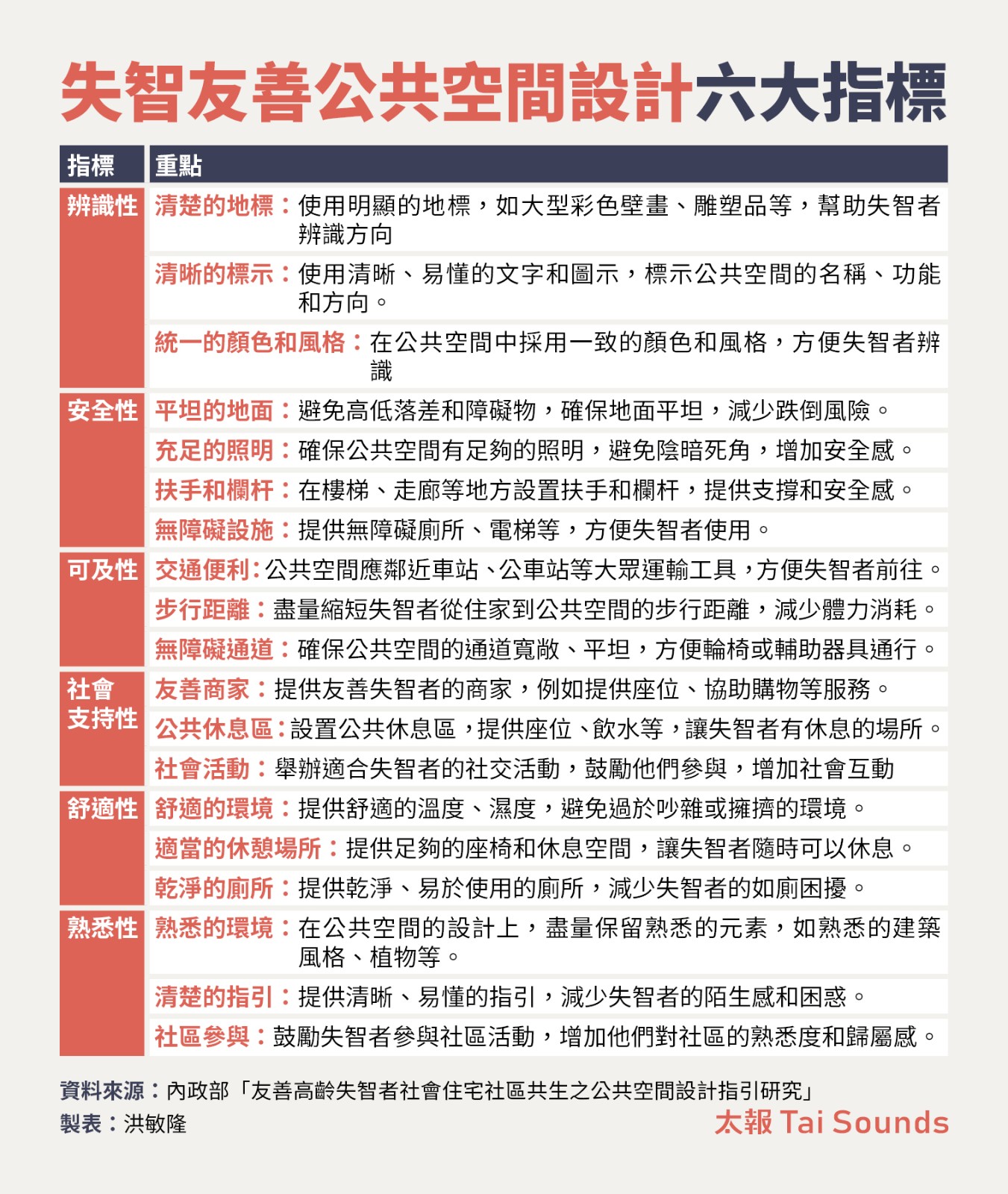

事實上,內政部有看到問題,有做「友善高齡失智者社會住宅社區共生之公共空間設計指引研究」,認為應考慮高齡失智者的需求,讓他們能夠自立生活、積極參與社區,並保持與社區的緊密聯繫,使他們依舊能夠每天走出戶外。這不僅能夠避免高齡失智者感到孤單老去、擴大他們的生活圈,還有助於延緩失智症狀的發展。直到無法自理時,才由長照機構接手。

該研究提出失智友善公共空間的設計,著重於提升辨識性、安全性、可及性、社會支持性、舒適性和熟悉性。這些指標能幫助失智者在社區中更獨立自主地生活,減少迷路或走失的風險,並提升生活品質。

研究提到,失智者在空間識別常常遇到困難,尤其在深度和長度的判斷上容易出錯,因此,地板與牆面的顏色對比需要清晰明顯;失智者的視覺接收能力和專注力有所下降,對文字的理解力也有所衰退,因此,文字應該以簡潔易讀的方式或圖像來呈現;失智者對光線的適應能力較差,燈光應均勻柔和,儘量採用間接照明。

由於失智者的短期記憶通常先受到影響,長期記憶相對較為完整,可能還能記得社區中的歷史地標。保留這些歷史地標可以幫助失智者找到回家的路,例如社區數十年的警察局、市場、銅像、大榕樹、雜貨店等。

失智者對於3D空間的判斷能力本來就較弱,對於顏色和深淺的區分能力也有所下降,公共廁所的門與牆壁的顏色應該有明顯的對比,並且需要有清晰的文字和圖片標示。

高齡失智者面臨身體調節體溫或流汗量的障礙,公共空間的設計應考慮設置陰涼處和遮風設施,幫助他們在無法自主控制身體狀況的情況下,仍能保持良好的身體狀態。因為常有時間感覺錯亂,可以在街道上種植能夠隨著季節變化的無毒景觀植物,讓街道能夠清楚地呈現出不同氣候的景色。

在社區應該在陰涼處建置更多休憩空間,提供長者更友善的環境。洪敏隆攝

此外,街道設計應更為安全,例如順平的高差、明顯的安全警示、深度線索、路阻警示等。

在台灣交通運輸中,台北捷運是相對比較有營造失智者友善乘車環境,由於大部分失智者在某個病程點後,行走時習慣往下看,北捷在幾個捷運轉乘大站,除了將站內「標誌字體」跟「圖示」放大,方便閱讀及辨識,也會在電扶梯、電梯處等設置箭頭地貼指引搭乘方向。

失智者習慣低著頭,台北捷運設計地面圖示,並且放大圖案跟字體,是交通運輸友善設計。洪敏隆攝

除了硬體設施環境的改善,社區居民、商家的「友善」也很重要。黃秀梨指出,失智友善社區是指社區中的居民普遍性地認識失智症,對失智症不畏懼、不嫌棄、不歧視,能以關懷、耐心、包容的友善態度面對失智者及家屬,並且有意願協助失智者參與社區活動,增加社會參與度,提升生活的自主性,讓失智者及照顧者在社區中可以安心、安全且全快樂地生活

過去常發生失智長者出門吃飯或到超商購物忘記付錢,或是出門後不知道該怎麼回家,因此建構社區失智網絡非常重要,讓更多社區居民、商家對失智症有更多認識與理解,營造友善生活圈,對失智長者在社區生活有很大助益。

讓長者走出家裡,透過一些活動設計,是可以幫助長者延緩失智。天主教失智老人基金會提供

政府的「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」就有提出「失智友善台灣777」目標,希望2025年達成失智家庭照顧者有7成以上獲得支持和訓練、罹患失智症的人口有7成以上獲得診斷及服務、全國民眾有7成以上對失智有正確認識及友善態度等三項目標,並且積極推動失智友善社區跟失智友善天使招募。

陳俊佑說,失智友善天使招募訓練後,常會問「我們做什麼?」,如何善用他們學習到的失智識能和技巧,在社區投入服務性工作,幫助失智症者和其家庭是很重要,才能打造一個能預防及延緩失智症的友善社會,且希望有更多年輕族群可以了解這個病,對這病更包容。

陳俊佑觀察,失智友善社區還是有「城鄉差距」,在宜蘭、屏東的一些失智友善社區,民眾不會把失智者視為失智病患,而是像鄰居般的多些包容,相對在都市比較疏離,推動比較困難,並希望有更多商家願意加入,讓長者可以在社區快樂生活。

面對失智海嘯,每個人都有機會成為照顧者或被照顧者,沒有人是局外人,能在自己熟悉的社區終老,相信也是多數人的期待,社區如何在軟硬體營造失智友善環境是非常重要的課題,必須正視並更積極行動。

更多太報報導

- 【失智海嘯2-2】制定專法、拉高層級 「全面強化預防、照護」日韓給方法

- 林芳郁明不出席新書發表會 林靜芸:他內向、病後恐慌症「在家看直播」

- 林芳郁1件事後開始不說話!繞大安森林公園13圈30公里 妻見一幕崩潰哭

- 林芳郁罹失智症 亞東醫院長邱冠明曝近況:身體硬朗、每季仍能出國

- 林芳郁「失智症」醫界不捨!引進EMT制度、消滅紅包文化 吳明賢讚「不同凡響的存在」

- 林芳郁失智醫界震撼 阿茲海默「跟正常老化不同」!醫揭辨識關鍵

- 林芳郁罹患失智症近5年!邱泰源:現正研議國外新藥導入台灣

- 「爸比我也愛你」 林之晨談失智父林芳郁:最接近的完人

- 曾任三大醫院院長 心臟科權威林芳郁驚傳失智5年!妻林靜芸新書揭照護始末

最新more>

- 【水象星座運勢】2/14 巨蟹座保持熱情、天蠍座利路亨通、雙魚座敞開心胸

- 【火象星座運勢】2/14 牡羊座付出收穫、獅子座行動實踐、射手座謹言慎行

- 【土象星座運勢】2/14 金牛座行善公益、處女座見好就收、魔羯座敞開心胸

- 【風象星座運勢】2/14 雙子座胸有成竹、天秤座幸運降臨、水瓶座衝動投資

- 美通膨降溫難掩AI隱憂 美股漲跌互見

- 核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

- 軟硬兼施! 中科院引入外商技術 強化關鍵基礎設施防護力

- 役男春節出國別忘了!內政部提醒「這件事」三天前一定要做

- 吳芳銘觀點/雙選舉、兩條路:從日本強勢右轉到泰國保守回潮的亞洲政治新平衡

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 威力彩13.5億元獎落新北、新竹 「金雞」剛擦亮開出頭獎

- 台南隨機殺人影片曝!足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款