快訊

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

- 死囚拖21年不槍決!鄭武松幹掉前妻和工頭曾「一心求死」 聲請釋憲被打臉

- 美1月核心CPI降至近5年最低 聯準會降息機率再增

- 慕尼黑安全會議登場 盧比歐王毅場邊會談

- 快訊/美再斡旋新一輪俄烏談判 2/17瑞士日內瓦登場

- 狂打裝傻牌!心腹「Matzka岳父」一肩扛收押 高金素梅涉3大弊案辯「不知情」

- 夏季高峰將至、美伊緊張 OPEC+擬4月恢復增產

- vivo X300 Pro 掌鏡新春微電影《新年那些小情緒》溫情上映

- 漢田生技攜手明聖國小啟動地方創生結盟

- Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒

- 未雨綢繆?衛星照片顯示伊朗已強化核設施結構

- 兩岸條例2004年修法前未要求單一戶籍 梁文傑指對岸「證明」李貞秀1993年除籍「難以採信」

- 對美直接投資2500億美元 台積電到底占多少?龔明鑫:由企業自行公布

- 美國保健食品市占5成 關稅降至10% 龔明鑫:對消費者是好消息

- 高金素梅100萬交保!涉3大弊案赴「天下第一庭」應訊3小時

- 割頸案家屬開撕法官全文!乾哥PO照「最美風景」 楊爸慟揭:我兒躺擔架等急救

- 未來5年對美能源採購444億美元 龔明鑫:目標2029年美國天然氣占比提高到25%

- 泰代理總理:為泰黨同意加入聯合政府 持續邀請其他黨合作

- IFRS 17上路、金控雙雄1月獲利出爐! 富邦金0.72元、國泰金0.99元

- 升幅破紀錄!主計總處上調今年經濟成長至7.71% 台美協定簽署「經貿環境趨穩」

【深度報導】每個學生都有作文家教「問到飽」 AI浪潮下國文教育有轉機

2025-11-13 08:00 / 作者 吳尚軒 / 記者

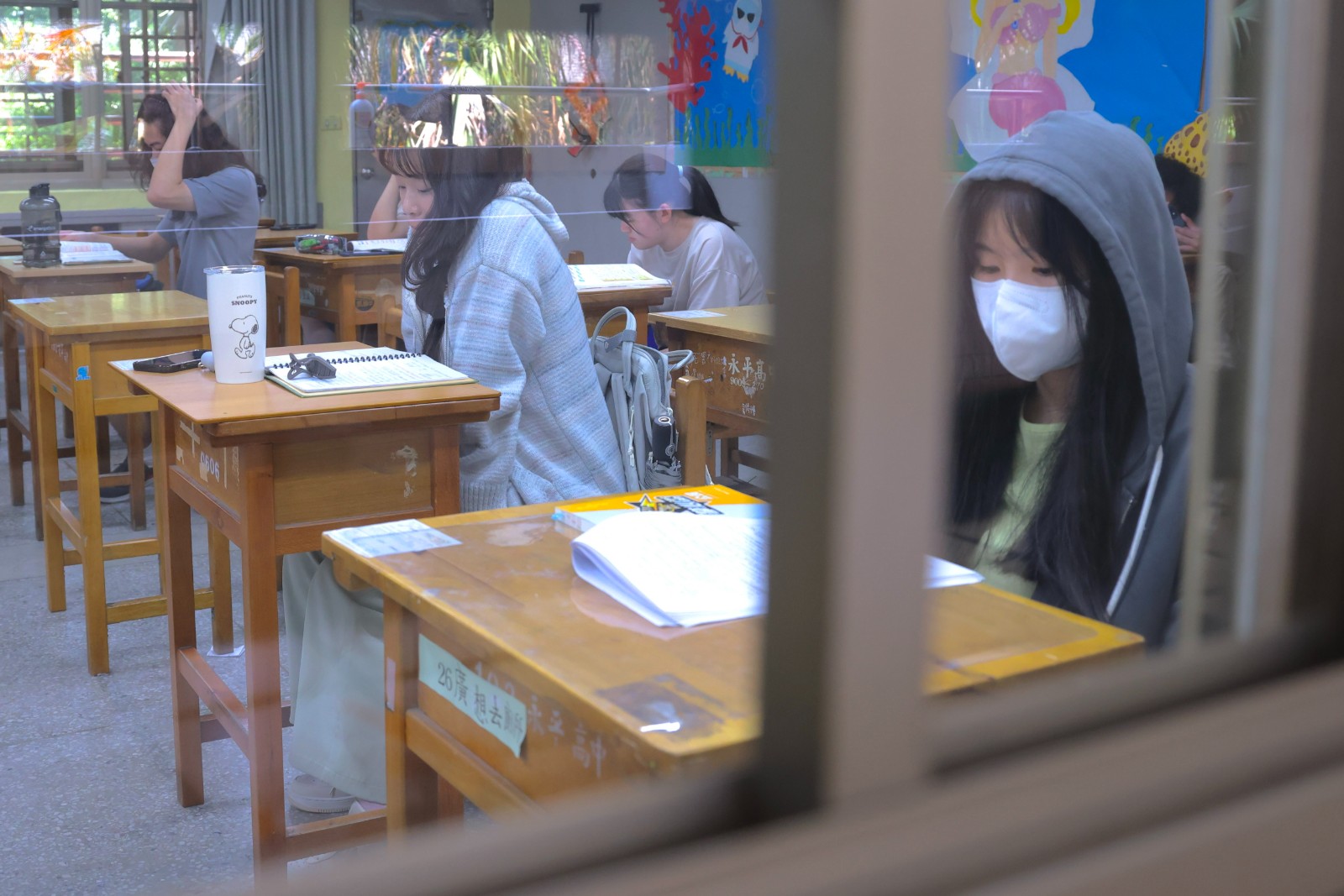

如今許多老師開始自行摸索,使用生成式AI提供學生進行個別化、差異化的教學。圖為示意圖。資料照,周永受攝

2022年11月30日,Chat GPT-3.5正式上線,儘管最初功能尚且陽春,然而直覺式的介面與超低使用門檻,卻讓世界進入另一個階段,隨後Gemini、Claude、Grok等生成式AI陸續出現,來勢洶洶的數位浪潮下,卻也激發人文學科的擔憂,近年不少大學中文系停招、整併時,校方皆以少子化及AI衝擊為理由,更加深了文科與AI科技對立的印象。

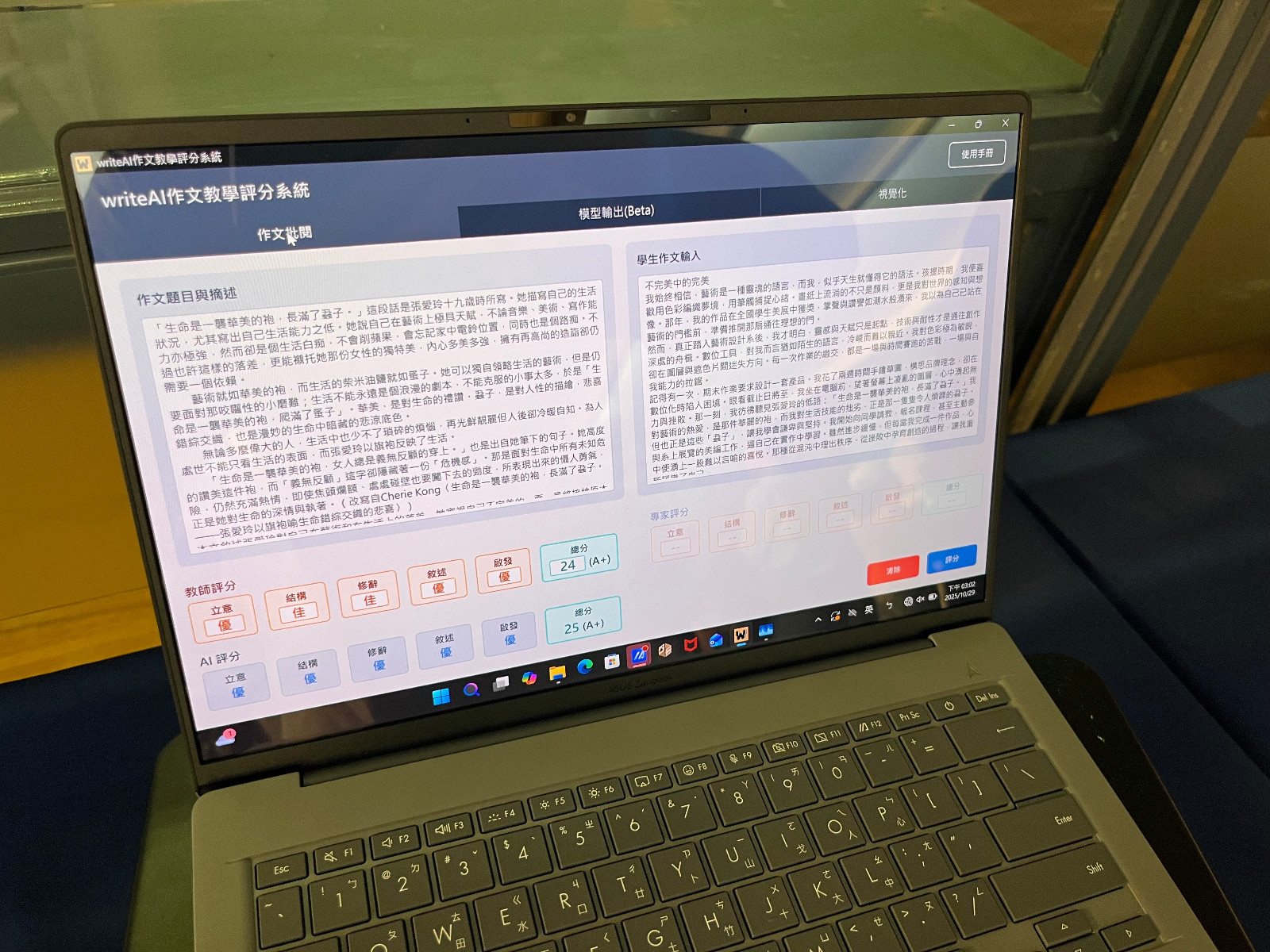

但是人工智慧跟語文教育真的水火不容嗎?其實不然,教育部於10月底宣告,正在開發Write AI系統,未來有望協助高中國文教師批改作文,國教署的酷英平台也在11月宣布導入AI技術,建立聊天機器人讓學生練習英語口說,開始有規模地將AI工具納入體制內。

ChatGPT的出現帶來許多變化與衝擊。資料照,路透社

而在教育現場,過去被認為對科技態度保守的國語文領域,許多老師其實早就擁抱AI工具,因為這為許多困境帶來轉機。

台灣師範大學國文學系教授胡衍南,同時身兼教務處國文教育組主任,他曾跟校長開過玩笑:「你們以為文學院最反對AI,我們卻是全校唯一全面上路的。」

今年開始,台師大的一年級國文課全面融入AI工具。台師大的大一國文課早已改名「中文思辨與表達」,如今希望教師將AI視為工具,比方學生閱讀文本時,引導他們先嘗試自己擷取重點,再參考AI列出重點、比較兩者差異,或像課堂分組時,加入AI一起討論,胡衍南說明:「重點是要增加刺激,讓AI扮演學伴或討論的第三人。」

台灣師範大學從今年起,已經在大一國文課「中文思辨與表達」全面導入AI工具。圖為學生觀看成果展。台師大提供

員林高中國文教師王瓊茹、林姵君會透過AI協助,生成作文題目給學生練習,也藉由AI工具協助學生修改文章,這大大縮短了工作時間,並拓展出個別化教學的機會。

王瓊茹舉例,過去他們建議學生:「尾段要總結全文喔!」若沒有老師親自示範,許多學生其實無法理解如何總結,然而高中每班學生超過30人,對於不同學生彼此各異的學習狀況,「老師也不可能幫每個人都寫範文。」

老師要給每個學生不同的作文範文,在過去根本是天方夜譚。資料照,廖瑞祥攝

這個困境在生成式AI出現後有了轉機。她們開始教學生,將寫好的作文貼給AI,並下不同指令,例如:「請在不更改前三段的情況下,修改尾段;尾段要能總結全文、回應題目」,如此就能立即得到範文讓學生參考,王瓊茹直言:「它其實提供每個學生,一個可以模仿書寫的對象,就是隨身家教。」

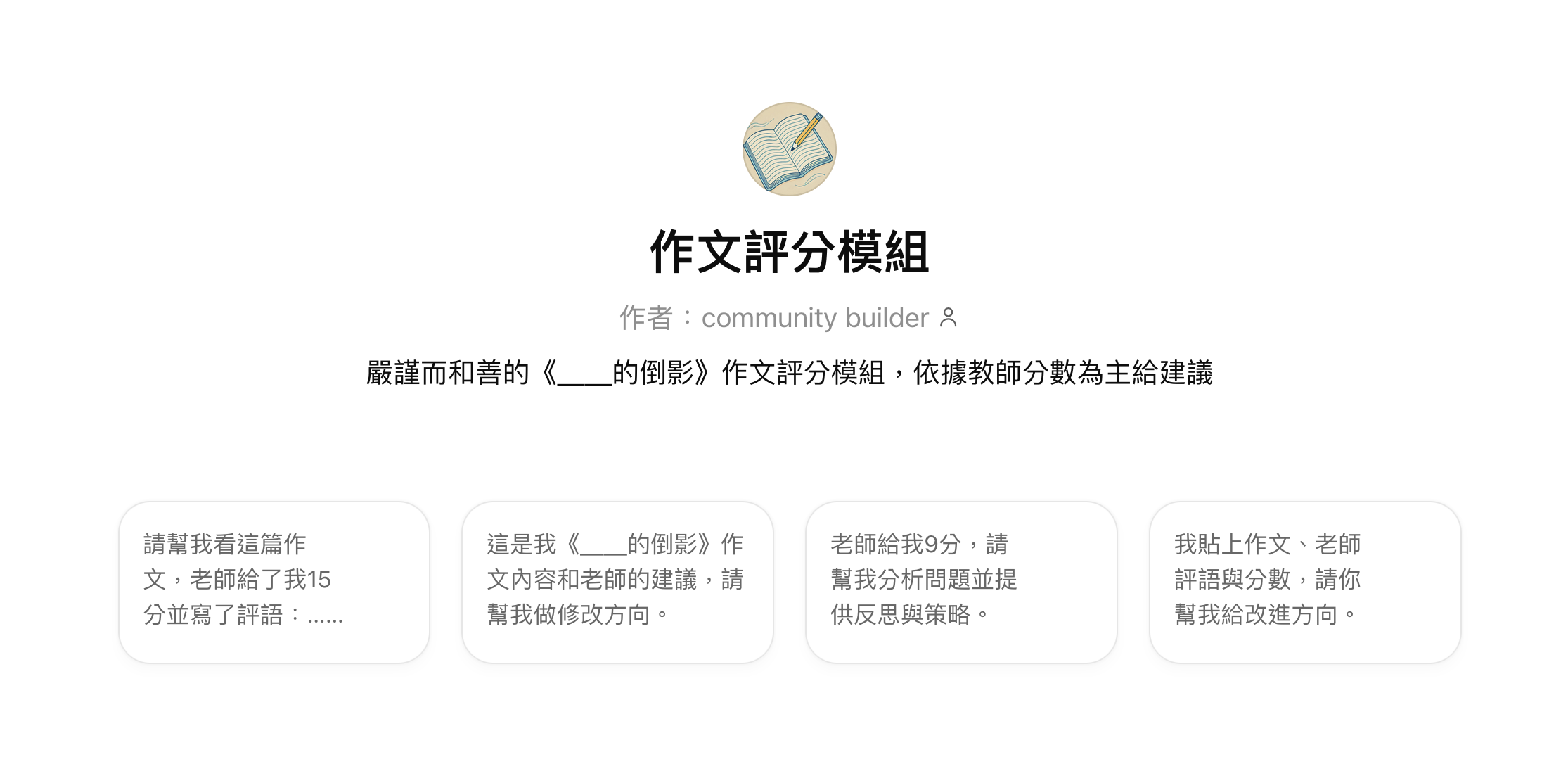

任教於建國中學的李沂羲也有類似經驗。他利用Chat GPT的自訂GPT功能,建立了作文評分的對話機器人,內建如「老師給我9分,請幫我分析問題並提供反思與策略」、「我貼上作文、老師評語與分數,請你給我改進方向」等提示詞,讓學生可以自行連線使用,他解釋,過去改作文時間有限,儘管找學生來給意見,但有時學生不敢問問題,或不知道怎麼問,現在夠透過AI,產出個人化的回饋機制。

建中教師李沂羲自訂改作文的GPT機器人,幫助學生練習。擷取自ChatGPT網站

過去幾年間,坊間已有不少AI工具,可以AI生成課文裡的圖像,但李沂羲始終認為,這不是國文科真正融入的方式,今年除了作文評分外,他也跟同事合作研發教案,以《小王子》的故事為基底設定了狐狸、玫瑰的AI角色,讓學生跟他們對話、學會如何建立關係。

而學生端的狀況又是如何?一機在手的數位原住民們,自然早就接觸這項工具,不少人也明白使用AI需要學習。

就讀台中二中高二的李湘婷還記得,幾年前很多學校會擔心學生用AI作弊、偷懶,「但這幾年學校開始會告訴我們,可以用來幫助學習歷程、自主學習。」

台師大與中山女高、聯發科技教育基金會合作,將AI導入國文教學。圖為中山女高學生使用AI平台學習。取自台師大官網

她從國中就開始使用AI工具、上網看人分享心得,現在除了練習中英翻譯、數學解題外,也會問AI可以怎麼準備作文,怎樣讓架構更明瞭、如何結尾等,「我身邊同學基本上全都會用AI,現在有用是普遍情況。」

但她也點出,目前學生的使用情形落差很大,有些可能是不知道怎麼下指令,只能得出籠統的結果,也以人會很依賴AI來完成報告,「以前沒有AI時,上台再爛也都是自己想出來的,但現在他就會直接給一套模版,也不一定有講到重點」。

對於這個差距,她認為是因為缺乏全面性的教學,學校雖然有開選修課,教導怎麼活用、正確下指令,「但不是每個老師都會教、跟學生講怎麼使用」,她認為,學校如果鼓勵使用,還是要教學生怎麼正確使用,「不然學生感覺會失去自主思考的能力。」

學生端也認為,彼此的AI素養差異甚大,希望學校裡能有更完整的教學。圖為示意圖。資料照,李政龍攝

來自數位實中的馮于倢也表示,周遭同學使用狀況差距很大,有些人非常精通,但有人只會複製貼上,連錯誤內容毫不更正,確實校園內不同老師對AI的態度不同,有的只會稍微介紹,而她認為,學校仍然需要一定程度指引,像是怎麼使用生成式AI,怎麼利用資訊與事實查核。

就讀台北市數位實中高三的蔡睿璟分享,自己寫報告或學習歷程時,會請AI幫忙潤飾、梳理段落,學校課程也會讓他們跟AI討論議題、觀點,或學習辨識AI提供的資訊是否正確,但對於AI引入如作文等教育環節,她同時亦有擔憂,「是否會讓大家失去某些人的特質,只是在迎合人工智慧的評判標準?」她認為,目前教育最重要的,是怎麼通過教學引導讓AI利大於弊,而非只是迎合或過度依賴。

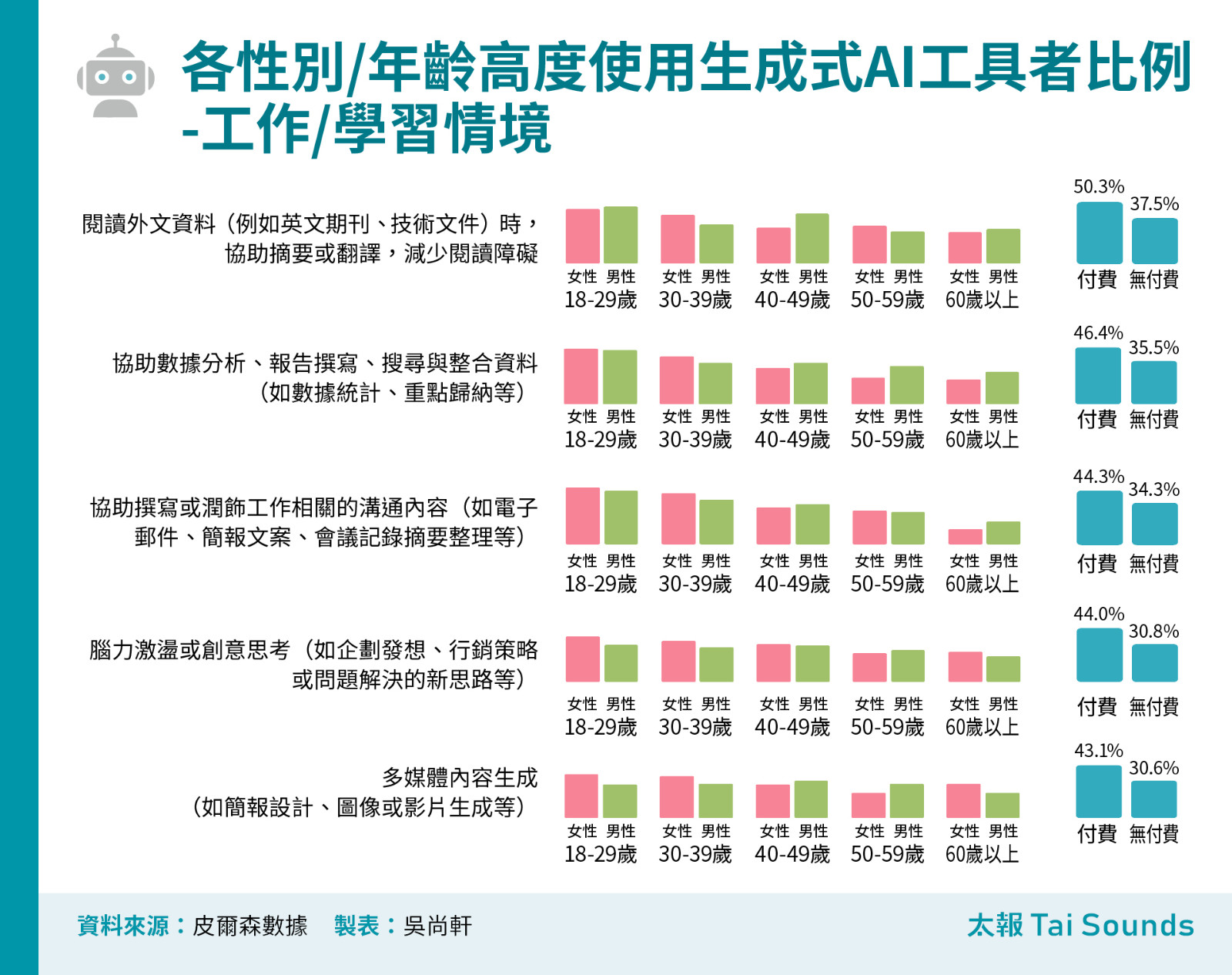

《太報》今年委託皮爾森數據公司所做的「生成式AI 學習適應與衝擊感受調查」,也顯示青年擁抱AI的趨勢,18-29歲的受訪者有過半比例,在多個工作/學習情境呈現高度使用,包括閱讀外文資料、數據分析或整合資料、協助潤飾郵件與文案等用途,對此,學者亦指出,這些數位原住民習慣使用數位科技,但務必要避免「認知卸載」(cognitive offloading),就是完全複製貼上AI提供的答案,卻沒有思考。

學生端的擔憂,教師自然也看在眼裡。

王瓊茹指出,以往陪學生修改學習歷程檔案、學習歷程自述,常常要到第二、第三版,架構才逐漸完備,然而現在有時學生用Chat GPT幫忙,初版交上來就有完整架構,當然速度提升了沒錯,「但他們太快看到結果,他的腦沒有訓練到」,儘管達成了升學目的,卻錯過訓練整理重點、文字能力的的過程,這是她非常擔憂的事情。

李沂羲回憶,常遇到學生把AI生成的內容照搬到報告裡,有時會出現幻覺(註),像《紅樓夢》會出現不存在的人物或情節,許多學生只是當google的變形,「他們無法辨別資訊是不是正確的,因為沒有一堂課教他們怎麼用」,他認為,這是媒體識讀問題的放大版,過去人依賴單一媒體,現在是依賴AI餵養的資訊,不但可能造成資訊速食化,也可能影響人格養成,「做不完就可以用AI便宜行事,但這無助於學習。」

對於學生使用AI的落差,不少教師感到擔憂。圖為示意圖。資料照,廖瑞祥攝

對於是否要更全面教導學生使用AI,李沂羲則持反對態度,「我寧願學生還不會用」,他強調這並非拒絕進步,而是擔憂目前教育體制恐怕還無法跟上,學校還需要跟個別教師溝通課堂變革,配套未完整下,恐怕有更多學生會鑽漏洞,Chat GPT-3.5版本時只會照著指令做,在到了5版已經會主動反問、確認前提,但他擔心若學生更依賴,「那要怎麼訓練人類的思考能力?」

對此,胡衍南認為這正是教育者的重要之所在,他觀察前兩年的時候,學生通常是要交報告時才請AI幫忙,很少思考可以跟AI討論課業,「我們要告訴他,其實它每個環節都可以幫忙,AI可以扮演老師,也可以是個學伴、競爭對手,但要知道它不是來取代我的。」

對於教學現場的需求,教育部則開發Write AI平台,協助高中國文教師批改作文。吳尚軒攝

台南女中國文教師張馨云則觀察,現在學生分成許多樣態,一種是對AI照單全收,一種是會驗證內容,還有第三種是完全排斥、拒絕使用,而這其實也反映出老師的狀況,有些老師非常擁抱AI工具,有些人不知道怎麼使用,甚至有人極端排斥,可以看到教育部近年來,有意透過數位學習精進方案等計畫推動,但政策推動需要時間,老師常常會先觀望,要一點一點才能慢慢推進,而面對趨勢,她也擔憂教育改變的速度還不夠快。

協助訓練Write AI系統的暨南大學中文系特聘教授曾守仁認為,當然有學生會依賴AI,但不該因噎廢食,「以前也有知識+,學生早就可以上網抄答案」,老師出作業時,也要思考不是只停留在知識層次的問題,另一方面,學生也要思考為自己負責,「這是我會的,還是AI會的?可能要減少依賴,或是思考如何使用工具。」

曾守仁認為,當然幻覺是個問題,透過技術開發的工具正是希望克服、讓AI的使用更對焦。圖為Write AI平台。吳尚軒攝

曾守仁認為,AI介入教學或人類活動是不可避免的,當然AI可能出現幻覺,但像開發Write AI這樣的工具,就是希望透過技術對焦,並將AI落實到教學裡,而他也期待藉由工具拓展教育的更多可能,比方說詩歌的意義,或對時事議題的看法等,有些議題不適合考試,但適合討論,都能透過AI工具協助思考。

面對數位浪潮,他也強調,語言教育的重要仍在於深化思考,正如哲學家維根斯坦(Wittgenstein)所說,「語言的邊界就是思考的邊界」,語言不是只有考試,對語言的理解,也可以深化對世界的認識、促進表達自我。

開發應用工具外,教育部也結合大學師資,在部份高中推出AI選修課程,而資科司則從今年起,針對學生、家長、老師等不同校園角色,立定AI指引或注意事項,包含建議國高中學生可藉由AI協助,規劃學習目標與歷程、透過對話釐清想法,同時也呼籲,應注意AI生成的內容可能有偏誤,或也可能造成個資洩漏。

教育部推動「AI輔助自主學習」,圖為羅東高中以紅樓夢為主題創作,利用AI將作業彙整成簡報或影片。取自教育部官網

對於未來如何因應學生端不同的AI適應情況,進一步的教育政策還需要時間。教育部主任秘書林柏樵表示,AI發展仍在非常初期的階段,界限、限制到底如何,還需要較長時間討論,但趨勢不會停止,教育部仍在觀察未來教育上的可能性與風險,並持續去更新指引。

除了AI使用帶來的新考驗,另一個電腦時代就存在的老議題,也在這波數位浪潮裡面臨更多挑戰:學生手寫能力弱化,及語言能力可能因此衰退。

胡衍南從接觸電腦打字到現在超過30年,這幾年他發現,自己的手寫能力越來越退步,像開會時寫字條,常遇到不會寫的字,「身為中文系教授,我已經不太會拿筆了」,教授尚且如此,他更憂心目前的國民教育裡,手寫的訓練環節越來越少,「等他們長大,更多使用電腦、AI時,能使用的文字就會變少,長此以往會拖垮文化的創造力,我蠻憂心的。」

從手機再到AI,仍有教育者擔憂未來學生語言能力會衰退。圖為示意圖。資料照,廖瑞祥攝

如今台南女中裡,有一本112學年畢業生留下來的常見錯別字集,交給老師,再轉交給學妹們。

張馨云回憶,大考的國文科裡,前三題常考字音字型,過去這對南女學生是送分題,如今越來越多學生會失手、感到苦惱,她認為正是缺少手寫所致,手寫能透過實體的空間跟觸覺理解,讓學生對文字意義的理解更深刻,現在作文也有兩極化狀況,喜歡寫作的學生較敢使用不同詞彙,但有些學生因為能調度的詞彙量少,內容越來越平庸,「所以手寫很必要,而且可能越來越重要。」

這不只是師長的念舊情壞。從高中學生的角度來看,李湘婷也表示,她認為這幾年短影音開始流行後,自己看手機時的專注力下降許多,很難看完長文,但在實體紙本上,就能比較專注,寫實體筆記也比較不會疲勞,但她也坦承,未來手寫恐怕會更式微,這非常可惜,現代人希望越短時間解決問題,但剩下的時間也是拿來滑手機 、沉迷網路,「回歸現實是件需要學習的事。」

生成式AI突破性的進步,對社會各方面都帶來衝擊與考驗,在國語文領域儘管打開個別化教學、促進思考的機會,但也有弱化基礎能力的隱憂,面對日新月異的技術變化,未來教育端會產生什麼變化,主政者該如何因應,都值得持續關注。

最新more>

熱門more>

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 台南隨機殺人影片曝!足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

- 威力彩13.5億元獎落新北、新竹 「金雞」剛擦亮開出頭獎

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 觀察站/台積電董事會解碼 魏哲家端出大升官、大投資、大獎勵!非瘋狂之舉

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺