快訊

- 春節慢遊新選擇!北中南水庫小旅行 看3D水工模型、賞鳥、騎單車一次滿足

- 日本3年來首次扣留中國漁船 船長昨晚獲釋

- 分析/蔣萬安「厚植國防」獲美信任 谷立言邀談軍購觸及2028?

- 阿里巴巴、比亞迪一度入列 美五角大廈突撤「中國軍企名單」

- 純愛也要明算帳!情侶合攻房市比例增 專家 :聯名登記恐耗首購優惠

- 「週末都在工地搬磚」苦等12年冬奧終摘銀 他頒獎台上跪拜叩首

- 租屋族省很大!租金補貼減輕4成負擔 女性與25歲以下青年成主力

- 男子漢的決鬥!烏賊1打4霸氣護妻 海馬「小王」求愛不成沉下退場

- 有恐怖罪前科 男子在巴黎凱旋門持刀攻擊警察

- 初一前暖熱如夏!除夕中午變天北東有雨 長假後期冷空氣接力報到

- 台大學霸涉毒「天才過往」起底! 林睿庠讀小學就會對電梯搞破壞

- 學霸兒販毒重判、1.2億遭扣!母「住豪宅、忙轉錢」本尊曝光

- 傳美軍已備戰攻打伊朗長達數週 川普:必須利用恐懼感

- 【深度報導】影視職安亮紅燈 神仙谷慘劇催生安全組,為何4年後救不了《豆腐媽媽》

- 美通膨降溫難掩AI隱憂 美股漲跌互見

- 核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

- 軟硬兼施! 中科院引入外商技術 強化關鍵基礎設施防護力

- 超掉漆!士林地院新婚法警傳偷拍 遭新北地院裁定羈押「秒停職」

- 死囚拖21年不槍決!鄭武松幹掉前妻和工頭曾「一心求死」 聲請釋憲被打臉

- 美1月核心CPI降至近5年最低 聯準會降息機率再增

二戰終戰後台灣人「降服」?「光復」? 陳儀深:不同角度未必不對

2025-08-07 19:10 / 作者 郭宏章

二次世界大戰結束80週年,國史館2025.8.7起舉行「從中日戰爭到終戰接收」系列講座,國史館長陳儀深主持開幕典禮。郭宏章攝

今年適逢二次世界大戰結束80週年,國史館與南投台灣文獻館合作舉辦「從中日戰爭到終戰接收」6場系列專題演講,今天(8/07)首場由中興大學教授李君山主講「國府二戰時期領土訴求與戰後變局」。對於「終戰」,國史館館長陳儀深表示,1945年戰爭結束後,被日本統治50年的台灣人,是以「降服」的角度來看戰爭結束,但從國民黨政府的角度來講是「光復」,「按理來說,是誰對?誰不對嗎?」陳儀深也強調,在中國大陸時期的用詞,到台灣來未必適用,例如國民政府接收之前發生的「815事件」,要用「漢奸」還是「叛亂」處置,就出現適用的問題。國民政府1945年接收台灣後,1947年發生二二八事件,深刻影響戰後臺灣的歷史發展,為了讓民眾更了解這段重要歷史,國史館特別規劃三項不同形式的活動,包括學術研討部分是從8月15日起至17日舉行三天的「中日戰爭到終戰接收學術研討會」,搭配史料展「亮光與暗影:1945年前後的臺灣重要史料微型展」開幕,並與國史館所屬的臺灣文獻館共同舉辦6場系列講座,與國人共同回顧與省思此一關鍵年代的歷史。

針對二戰結束「從中日戰爭到終戰接收」系列講座今天(8/07)下午正式揭開序幕。首場演講由國立中興大學歷史系李君山教授主講「國府二戰時期領土訴求與戰後變局」,接著由楊護源、戴寶村、顧恒湛、吳聰敏、李筱峰等學者,分別就軍事接收、政權變遷、原住民政策、經濟統制、終戰話題等進行主題演講。

在開幕時,國史館館長陳儀深表示,二次世界大戰影響深遠,特別舉辦系列演講來請社會與學界共同面對此一重要課題。陳儀深指出,由於此一題目研究者不是很多,在國史館館刊的刊物撰稿邀約方面,以及演講活動,也邀請包括研究中華民國史以及研究台灣史的學者,來共同探討這個問題。

國史館2025.8.7起與南投臺灣文獻館舉辦「從中日戰爭到終戰接收」6場系列講座。國史館提供

陳儀深也幽默的說,在國史館館刊邀約方面,但是如果說中華民國史當然包括國民黨黨史,但如果是中共黨史的,「比較不合適,這樣不會把你抓起來,但是可能稿子不會通過,就是各有各的領域嘛,對不對?」所以說這也表示國史館在辦這個活動的時候,其實是有邀請中華民國史的研究領域、台灣史的研究領域來共同探討這個問題,那我們也知道這個是困難的,或者是敏感的問題。

陳儀深說,自己是1950年代出生,已不止是花甲之年了。因為自己父親是被日本徵召到南太平洋去當軍伕的,幸運的平安返回台灣,但不少叔伯都一去不回。自己小時後聽過去長輩日常中,生活用語常有日本外來語,但講到1945年「降服」(日語)以後如何,自己小時後以為長輩是說「光復」以後,但後來才搞清楚,是指surrender投降之後的意思,因為以當時台灣被日本統治50年的角度來講,「降服」就是投降。而1945年之後,從國民黨政府的角度來講是「光復」。按理來說,是誰對?誰不對嗎?

陳儀深也舉例,1945年8月15日(日本天皇宣布投降當天)有一個「815獨立事件」,包括後來在在國民黨政府當中有擔任重要角色的辜振甫先生,與數位台灣菁英及一名日本軍官謀議推動台灣獨立,因當時日本台灣總督府不贊成,事件就平息了。但是國民黨政府來了之後,要追究這件事,當時要訂為「懲治漢奸條例」,但稱為「漢奸」好像不對,因為事發時間是國民政府還沒接收、還沒有接管台灣之前,是還沒進入民國的紀元,可不可以叫做漢奸呢?「你應該是『漢』才有『奸』,但如果本來不是「漢」、是一個日本人的身份的話,是不可以用 『懲治漢奸條例』呢?後來叫做『懲治叛亂條例』,反正後來在法律體系裡面,有『叛亂』這個概念。總之,用『漢奸』是不適合的。」

陳儀深也指出,在戰後初期,有很多關於「漢奸」的處理問題,好在當時有一位監察委員丘念台,去制止這件事,說這不對,指出在大陸時期所用的詞,在台灣不見得適用,可見在政權交替的時代,會面臨這樣的問題,是蠻困難的。

國史館2025.8.07舉辦紀念「中日戰爭結束與終戰接收」80週年系列講座首場-「國府二戰時期領土訴求與戰後變局,由中興大學教授李君山主講。郭宏章攝

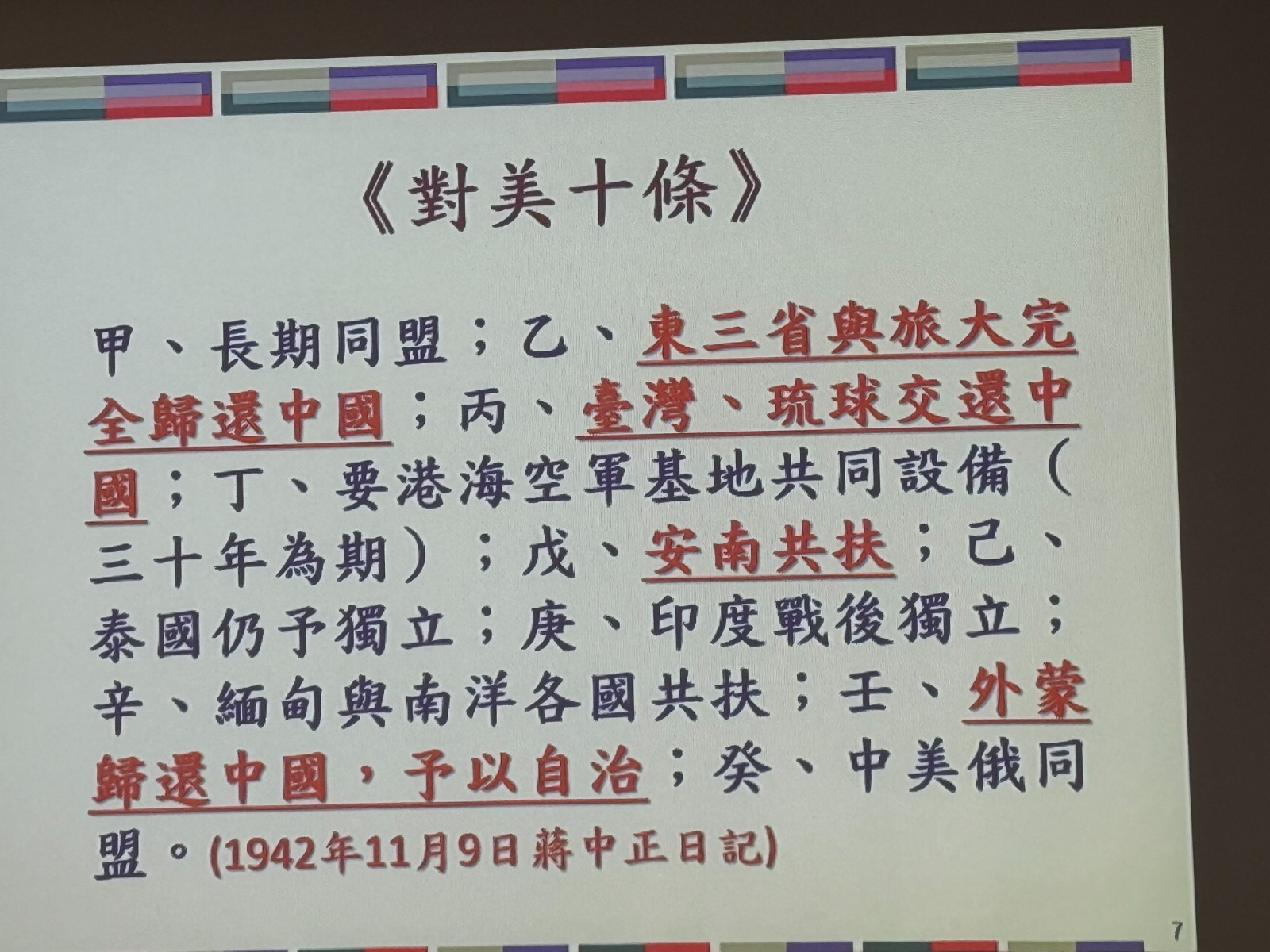

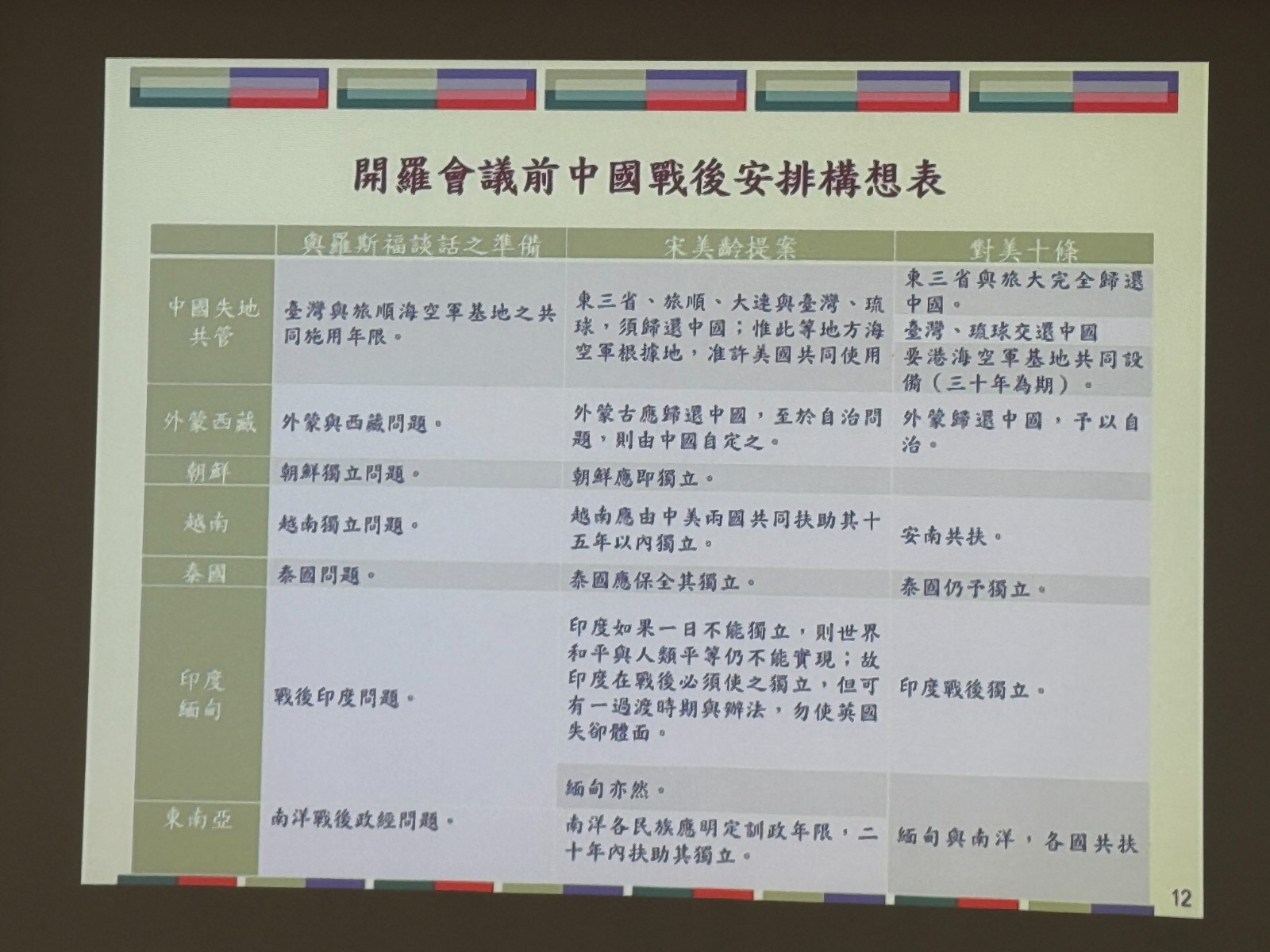

李君山演講主題是針對珍珠港事變之後,中華民國作為同盟國成員,曾設想的種種規劃,最終無法實現的過程。李君山嘗試以「列強連環性」為中心,跨越1949年,說明若干觀點,包括同盟國戰時的矛盾及折衝,戰後的僵持以至冷戰,終使中華民國政府的領土訴求一再遭到侵蝕。既證明著盟友間存在矛盾;也說明二戰至韓戰,盟國在領土訴求與競爭勢力範圍影響了中華民國在臺灣的發展。

國立中興大學教授李君山由蔣介石日記整理出「對美十條」,顯示二次大戰期間蔣介石擬對美國提出戰後中國領土訴求。郭宏章攝

而對於二戰後「台灣地位未定論」的出現,李君山則指出,這是如同琉球(沖繩)等地,因為以美軍浴血奪下的「戰利品」來看,美國自然主張有支配的權力。但戰後一段時間,談論次數愈來愈少。

李君山表示,台灣是「應許之地」,列強爭奪領土等「壞的都閃過」,這100多年來,受到老天保佑之地。李君山基本上認為,為何在二次戰後台灣為何被列強「跳過」爭奪,國民政府蔣介石為何能在1945年順利接收台灣,真正原因是「因為沒有人跟他搶」。因為在當時列強當中,台灣問題不是主要矛盾,歐洲大陸是主要矛盾。

國史館2025.8.07舉辦紀念「中日戰爭結束與終戰接收」80週年系列講座首場-「國府二戰時期領土訴求與戰後變局,由中興大學教授李君山主講。郭宏章攝

李君山以森林砍伐為比喻「好的木頭都被砍了」,而在「次要矛盾」裡頭, 對美國、英國等列強當中,對台灣的興趣不那麼高,因此當時盟軍最高統帥麥克阿瑟一聲令下,就把台灣交給中華民國了。不過,美國在簽訂雅爾達密約之後,美國人後來後悔了,也投下變數。

國立中興大學教授李君山整理出「開羅會議前中國戰後安排構想表」,顯示二次大戰期間蔣介石對領土訴求,須與列強協商。郭宏章攝

李君山指出,台灣作為「乾淨土」,不只二戰躲過盟軍登陸戰,韓戰爆發後,也未被捲入直接衝突,躲過多次戰後全球領土糾紛「台灣人要慶幸」。李君山也說,自己勸年輕學生們對兩岸問題「不要急,要有耐心」。

李君山表示,南海、南北韓都比台灣更佳潛藏危機,如果如同韓劇暗喻金正恩健康出問題導致二次韓戰又打起來了的話,情勢又會如何? 「世界上潛在危機地方太多,台灣是次要矛盾,台灣沒必要把自己搞成主要矛盾。」

最新more>

- 戰場救命第一線!單兵急救包成戰傷救護核心 強化部隊戰力保存

- 春節慢遊新選擇!北中南水庫小旅行 看3D水工模型、賞鳥、騎單車一次滿足

- 日本3年來首次扣留中國漁船 船長昨晚獲釋

- 李四川親弟遭爆勒索垃圾清運業者 黃國昌聲援:把家人事情做政治攻擊大可不必

- 春節輕旅行 五大國立科學博物館推出精彩展演與優惠措施

- 分析/蔣萬安「厚植國防」獲美信任 谷立言邀談軍購觸及2028?

- 阿里巴巴、比亞迪一度入列 美五角大廈突撤「中國軍企名單」

- 純愛也要明算帳!情侶合攻房市比例增 專家 :聯名登記恐耗首購優惠

- 「週末都在工地搬磚」苦等12年冬奧終摘銀 他頒獎台上跪拜叩首

- 租屋族省很大!租金補貼減輕4成負擔 女性與25歲以下青年成主力

熱門more>

- 三成民眾農曆年前搶換「五色錢」! 銀行2千和2百元鈔換光光

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 就是虐殺!女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

- 病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」!合作金庫挨轟「冷血」回應了

- 美國車0關稅 5款賓士調降了!台灣特斯拉:維持原價

- 紅包發不停!新台幣年前發行額4.29兆續創新高 兩因素讓領鈔需求旺

- 炎亞綸自爆「飛輪海」成員摸他下體性騷 恥辱陰影深埋心中19年

- 威力彩13.5億元獎落新北、新竹 「金雞」剛擦亮開出頭獎

- 抓到了!應材偷偷出貨給中芯 川普政府重罰80億